|

日本で唯一の中央走行式バスレーンを運用する基幹バス出来町線を紹介します.

概要 基幹2号系統「新出来町線」/名鉄バス「本地ヶ原線」 概要 基幹2号系統「新出来町線」/名鉄バス「本地ヶ原線」 |

|

基幹2号系統「新出来町線」及び名鉄基幹バス「本地ヶ原線」は,昭和60年4月30日に運行開始しました.

基幹バス第一号となった東郊線では路側走行方式が採用されましたが,新出来町線では昭和54年に提唱された「基幹バスシステム」構想通り,道路中央部に専用車線を有し,乗降は交通島で行う中央走行方式が採用されました.

運行は名古屋市交通局と,名古屋鉄道(その後名鉄バスに分社化)による共同運行です.

対距離制運賃の名鉄バスに合わせた中乗り・後降り(料金後払い)方式となっています.

運行速度向上のための施策として,桜通大津(大津通停付近)〜引山間の道路中央にカラー舗装のバスレーンが設置されています.平日と土曜の朝7時〜9時は基幹バス専用レーンとして運用されています.

|

| 走行方式 |

中央走行方式 |

運行事業者 |

名古屋市交通局,名鉄バス |

| 運行開始 |

昭和60年(1985年)4月30日 |

区間(本線) |

栄〜引山 10.21km |

| 乗降方式 |

中乗り・前降り(料金後払い) |

バスレーン |

桜通大津〜引山 9.20km |

|

路線図/運行概要 路線図/運行概要 |

|

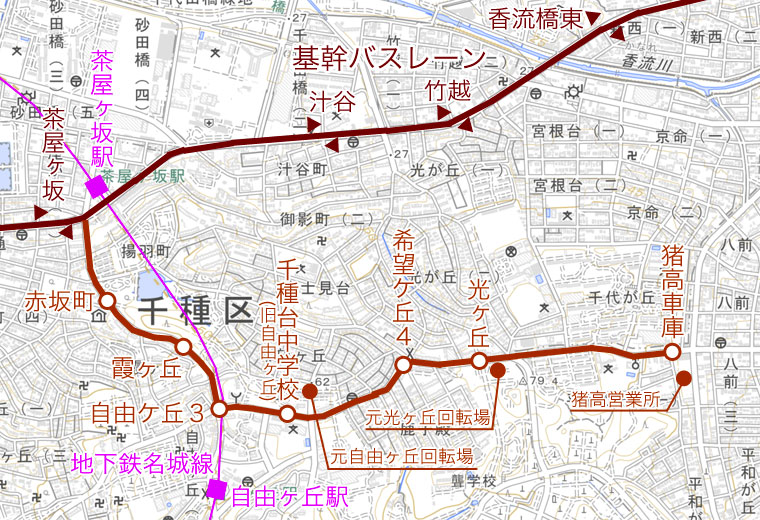

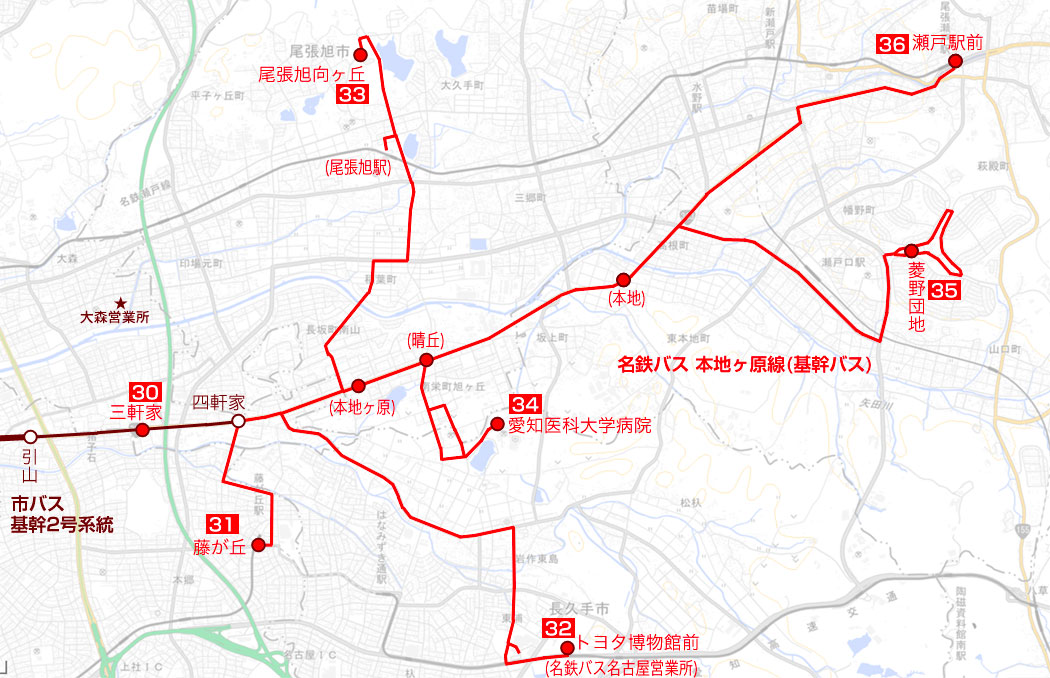

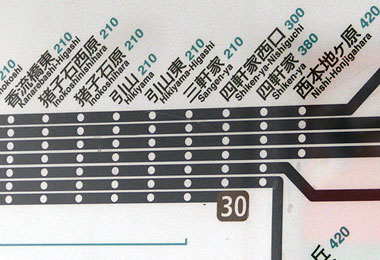

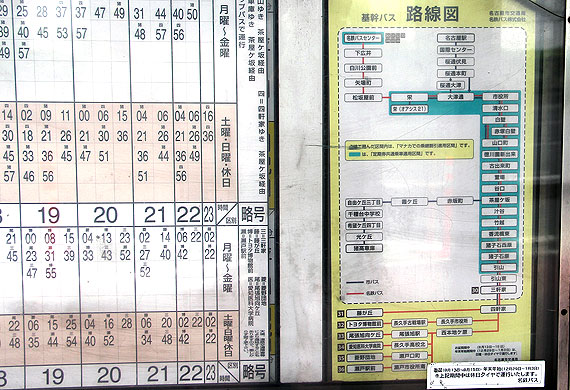

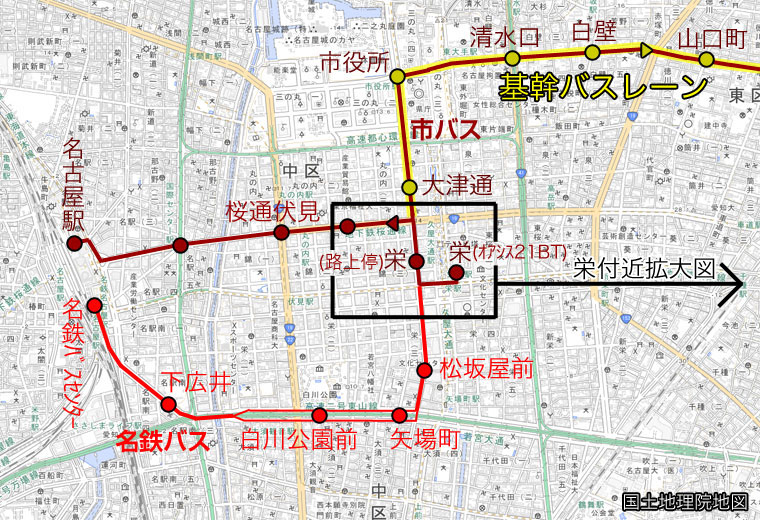

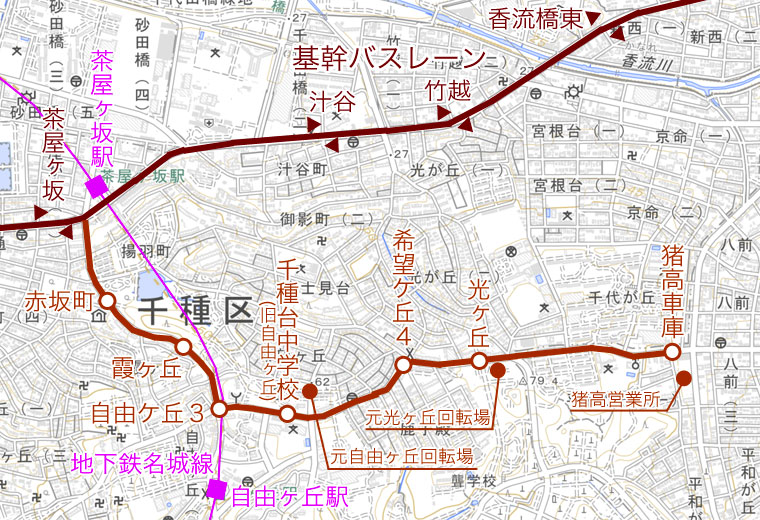

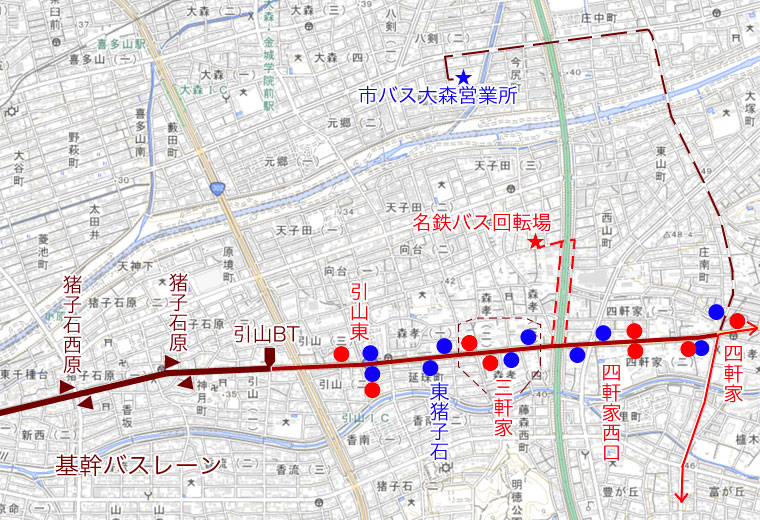

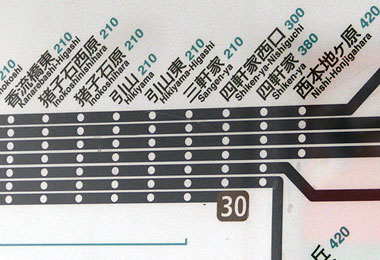

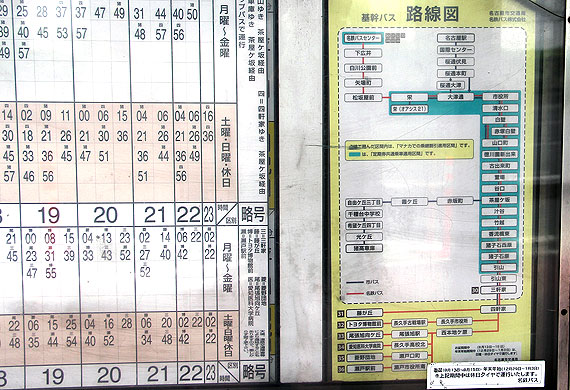

基幹2号系統の本線は,栄〜引山間です.副本線(イ号系統)として名古屋駅〜猪高車庫間の路線も設定されています.

地下鉄名城線(環状線)開業以前は,栄〜猪高車庫方面の路線も設定されていたなど,現在よりも運行系統・運転本数も多くありました.

これらに加えて,本線(栄〜引山)の出入庫便として四軒家発着便(ロ号系統)が設定されています.

本線の運行頻度は,朝間ラッシュ時は5分間隔,昼間は10分間隔です.

副本線(イ号系統)の運行頻度は,朝間ラッシュ時は6分間隔,昼間は20分間隔です.

合計の運行本数は,朝間ラッシュ時は25本/h,昼間は9本/hです.

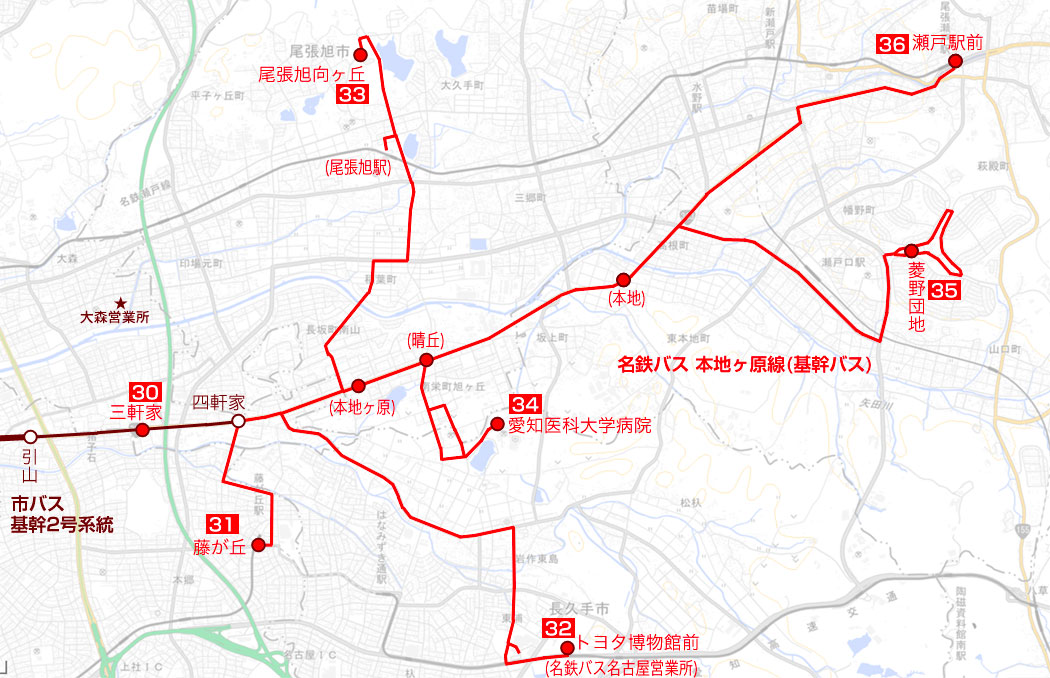

名鉄バスの起点は名鉄バスセンターです.

ここから三軒家までの路線と,名古屋市外まで足を伸ばす中長距離路線が6路線設定されています.

市バスと名鉄バスの合計の運行本数は,朝間ラッシュ時は36本/h,昼間は14本/hです.

(令和2年4月現在)

|

| 系統記号 |

起点 |

経由 |

終点 |

路線長 |

所要時間 |

| 基幹2 |

栄 |

茶屋ヶ坂 |

引山 |

10.7km |

44分 |

| 基幹2イ |

名古屋駅 |

茶屋ヶ坂 |

猪高車庫 |

11.1km |

52分 |

| 基幹2ロ |

栄 |

茶屋ヶ坂 |

四軒家 |

13.0km |

54分 |

| 名鉄バス |

名鉄BC |

栄・茶屋ヶ坂 |

三軒家方面 |

|

|

|

|

| 系統記号 |

平日 |

日曜休日 |

備考 |

| 往路 |

復路 |

往路 |

復路 |

| 基幹2 |

99本 |

99本 |

81本 |

81本 |

|

| 基幹2イ |

78本 |

78本 |

64本 |

64本 |

|

| 基幹2ロ |

33本 |

33本 |

19本 |

19本 |

|

| 名鉄バス |

102本 |

102本 |

88本 |

88本 |

名鉄BC〜三軒家間の総数 |

|

運行担当営業所は,市バスは開業当初は那古野営業所と猪高営業所でしたが,那古野営業所閉鎖に伴い,浄心営業所(三重交通委託)と大森営業所(名鉄バス委託)が加わりました.

名鉄バスは,名古屋中央営業所と名古屋営業所が担当しています.

|

| 担当営業所 |

浄心,猪高,大森 |

営業係数(H30) |

98 |

H10再編前 |

基幹2 |

| 名鉄バス担当 |

名古屋中央,名古屋 |

|

|

沿線風景(起点からバスレーン入口まで) 沿線風景(起点からバスレーン入口まで) |

|

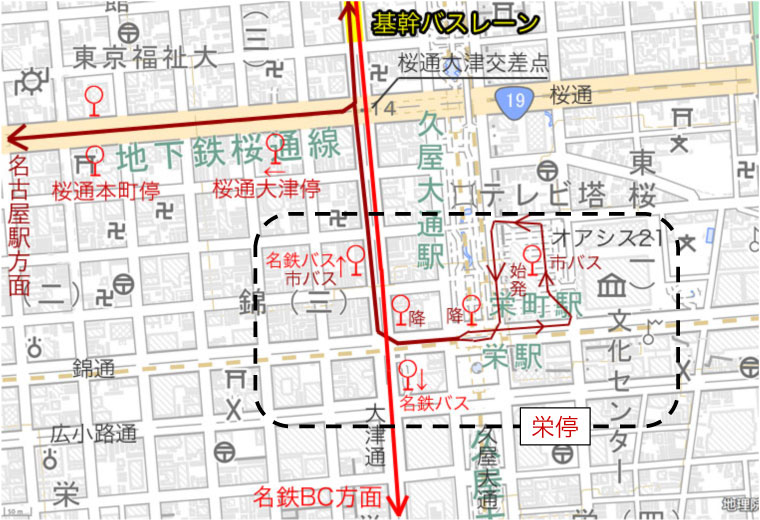

基幹バスの起点となる栄・名古屋・名鉄BCから,バスレーン入口の桜通大津交差点間の風景を中心に紹介します.

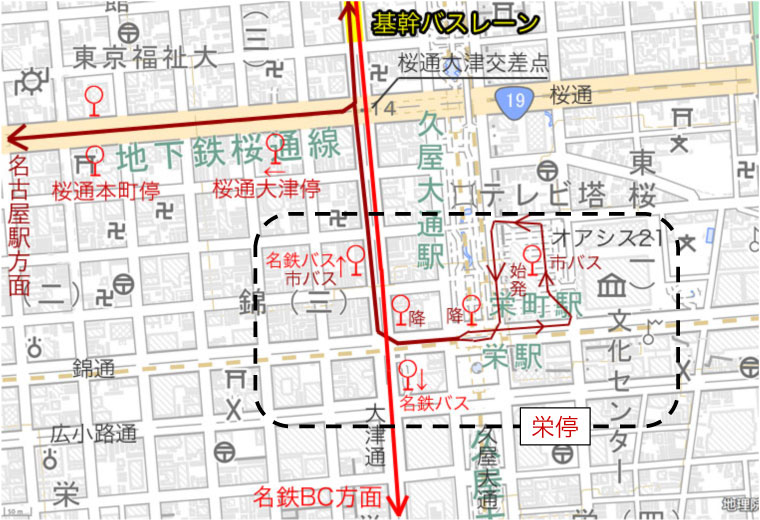

市バス本線の起点は名古屋の中心市街地「栄」です.

路線開設当初は基幹1号系統と同じく「噴水南バスターミナル」(H31年閉鎖)を発着していましたが,平成14年の「オアシス21バスターミナル」開設後は,「オアシス21バスターミナル」を発着しています.

始発停留所は,半地下構造の「オアシス21バスターミナル」内3番のりばです.

バスターミナルを発車したバスは,右左折を繰り返し,大津通(南北道路)沿いに設けられた栄路上停(市バス23番のりば)で名鉄基幹バスと合流します.

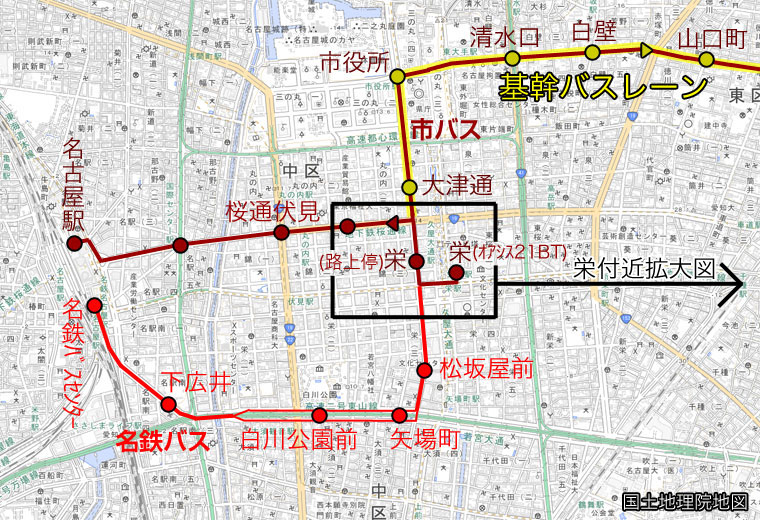

▲名古屋市中心部 基幹バス路線図

(背景地図は国土地理院電子地図より) |

▲栄〜桜通大津付近地図

(背景地図は国土地理院電子地図より) |

▲栄オアシス21バスターミナル内

3番のりば(基幹バスのりば) |

▲半地下バスターミナルを発車 |

▲バスターミナル出口 |

▲右折×2回繰り返し大津通(南北道路)へ |

▲大津通(南北道路)にある路上停(栄23番のりば)にも停車・名鉄基幹バスと合流する |

▲歩道(路側)設置の栄23番のりばを発車すると,この先の中央バスレーンへの進入に向け,徐々に右車線へ移動する |

市バスの「栄」降車停は,大津通沿い(南行:錦通栄交差点手前)と,錦通沿い(東行)の2箇所設けられています.

大津通沿い降車停→錦通沿い降車停の順に停車します.

終着点の錦通沿い(東行)降車停はバス停が2基あり,2,3両同時に着停し降車扱いができるほか,折返し時間までの待機場所にも使用されています.

▲終点(栄)の降車停は2箇所に停車する

画像は錦通沿い(東行)の2箇所目 待機場所を兼ねる |

▲降車停にて待機中の基幹2号系統を追い越す基幹1号系統 |

市バス副本線(イ号系統)の起点は,名古屋駅の北エリアに設けられた「名古屋駅バスターミナル」です.基幹バスは,地下鉄駅やJR駅にも近くて比較的アクセス容易な10番のりばを使用しています.

名古屋駅を発車したバスは,駅前ロータリーを経由し,桜通(東西道路)を東進します.

▲JRゲートタワー1階

名古屋駅バスターミナル出入口 |

▲名古屋駅バスターミナル内の様子 |

▲名古屋駅10番のりば(基幹バスのりば) |

▲BT内の降車場と待機スペース |

▲名古屋市中心部 基幹バス路線図

(背景地図は国土地理院電子地図より) |

▲駅前ロータリーを回り,桜通(東西道路)へ |

▲名駅ビル群を背景に桜通を東へ進む |

▲国際セ〜桜通伏見間は変わった車線構成 |

▲西行き(名駅方面)は朝はバス優先レーンに指定 |

▲桜通を東へ進む |

▲ビルに囲まれた広幅員道路を走る基幹バス |

▲西行き(名駅方面)は朝はバス優先レーンに指定 |

名鉄基幹バスの起点は,名古屋駅の南エリアに設けられた「名鉄バスターミナル」です.

基幹バスは3階の4番のりばを使用しています.

名古屋駅から東へ一直線に向かう市バス基幹2号系統に対し,名鉄基幹バスは南に大きく迂回し,矢場町・栄といった繁華街でこまめに乗客を集めながら基幹バスレーンに進みます.

▲名鉄バスセンター等ビル群 |

▲名鉄バスセンター3階4番のりば |

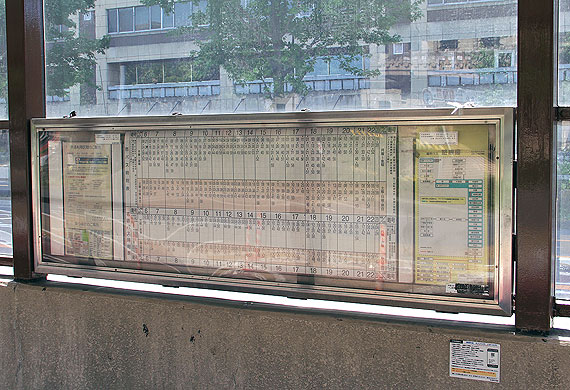

▲名鉄バスセンター時刻表 |

▲名鉄バスセンター出入口より |

▲名古屋市中心部 基幹バス路線図

(背景地図は国土地理院電子地図より) |

▲下広井バス停前の名鉄バス名古屋中央営業所 |

▲下広井から矢場町まで100m道路(若宮大通)を東へ |

▲白川公園付近 |

▲矢場町からは大津通(南北道路)を北へ

商業ビル立ち並ぶ繁華街を南北に走り抜ける |

|

沿線風景(道路中央バスレーン区間・支線) 沿線風景(道路中央バスレーン区間・支線) |

|

道路中央バスレーン区間である,大津通〜茶屋ヶ坂・引山間の風景を中心に紹介します.

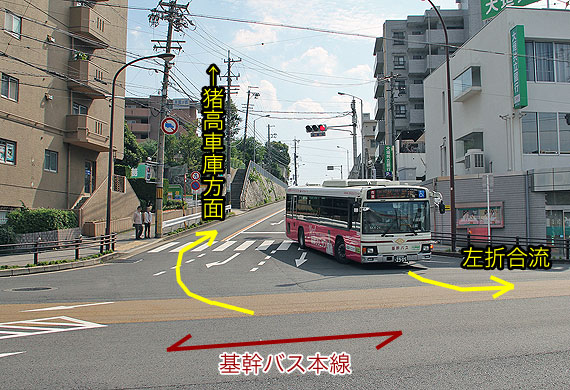

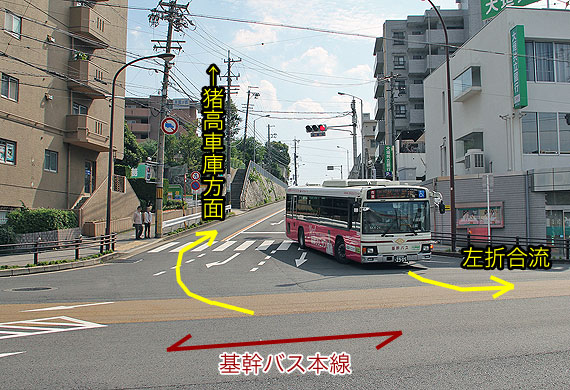

栄方面(市バス本線,名鉄バス)と名古屋駅方面(市バスイ号系統)が分岐・合流する桜通大津交差点の北側より,中央走行式バスレーンが始まります.

市役所交差点まで,10車線道路である大津通(南北道路)を北上します.

最初の交通島バスシェルター停留所は「大津通」です.

▲基幹バスレーン起点付近の地図

(背景地図は国土地理院電子地図より) |

▲桜通大津交差点 市バス2系統の分岐・合流点 |

▲桜通大津交差点付近から中央バスレーンへ進入 |

▲大津通停を通過 |

▲大津通停(北行) |

▲大津通停(南行) |

▲緑豊かな大津通(南北道路) |

▲市役所庁舎・県庁舎前を走る |

交差点の東側と南側にバスシェルターが設けられた市役所停は,地下鉄乗換も便利なことから利用者が多く,大型のバスシェルターが設けられています.

市役所交差点は,中央走行式バスレーン上で,基幹バスが右左折する唯一の交差点です.

右折車線の右側に左折バスレーンが設けられています.

▲市役所停 |

▲市役所停 多客対応のため大型シェルターを設置 |

▲離合する市バス基幹バス |

▲ラッシュ時に団子運転で行き交う基幹バス |

▲市役所交差点を右折する引山方面行き

交通局本庁が所在する市役所西庁舎を背景に |

▲市役所交差点

右折車線の右側から左折する基幹バス |

▲市役所交差点を上空から望む |

▲市役所交差点の複雑な車線 |

市役所交差点で進路を東に変え,ここから市バスの終点である引山まで県道田籾名古屋線(出来町線)を一直線に走ります.

市役所〜谷口間は,比較的道路幅員の広い6車線道路です.

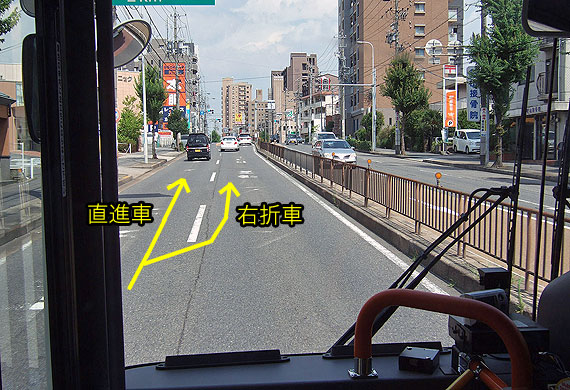

交差点では,直進する基幹バスレーンの左側に,一般車用右折レーンが設けられています.

▲県道(出来町線)と基幹バスレーン |

▲市役所〜谷口間は片側3車線の道路 |

▲清水口で名高速と交差する |

▲白壁 朝夕は女子高生で賑わう

栄行と名古屋駅行が連続で到着 |

▲山口町 |

▲徳川園新出来 |

▲徳川園新出来 |

▲古出来町 |

▲古出来町 |

▲古出来町 |

▲谷口 |

▲谷口 |

朝間ラッシュ時の模様を紹介します.

基幹バスの市バスと名鉄バスの合計運行本数は,朝間ラッシュ時は36本/hが運転されています.

高頻度運行が故に,乗降時間や,信号のタイミングにより,団子運転になりがちです.

▲5両団子運転 |

▲4両団子運転 |

▲朝夕をバス専用レーンに指定し定時性を確保 |

▲監視員を立て一般車の侵入を防ぐ |

谷口交差点で道路幅員がやや狭くなります.

西行(都心方面)は引き続き片側3車線ありますが,東行(郊外方面)は2車線となります.

基幹バス開業にあたり,道路の混雑緩和のため,道路整備,交差点新設,右折帯設置等の道路整備も一体的に行われました.

茶屋ヶ坂停では,地下鉄名城線への乗換ができますが,道路中央の停留所と駅出入口が250m離れており,乗換利便性は高くありません.

茶屋ヶ坂では,千種台中学校・猪高車庫方面に向かう市バス副本線(基幹2イ号系統)が分岐します.

▲県道(出来町線)と基幹バスレーン |

▲谷口交差点

東行(郊外方面)は3車線から2車線へ減少 |

▲東(郊外)行2車線/西(都心)行3車線 |

▲谷口〜茶屋ヶ坂間 |

▲茶屋ヶ坂付近 |

|

▲茶屋ヶ坂停の先で,猪高車庫行が右折する |

▲茶屋ヶ坂交差点 |

▲汁谷停 |

▲汁谷〜竹越間 |

▲竹越停 |

|

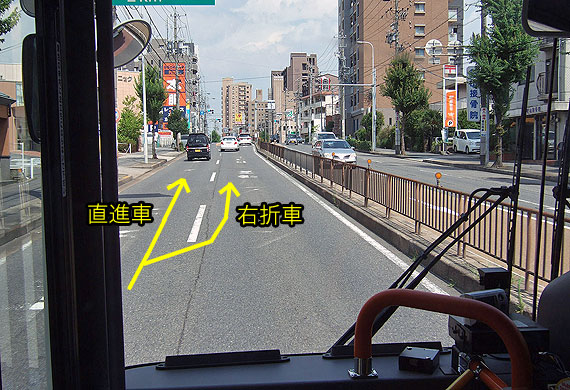

(主に桜通大津〜市役所〜谷口間の)道路幅員が広い交差点では,基幹バスレーン(直進車線)と一般車レーン(左直進車線と右折車線)が完全分離されていました.

谷口停より先は道路幅員が狭く,交差点付近も十分な幅員が確保できないため,交差点の手前で一旦,基幹バスレーンが途切れ,基幹バスレーンを跨ぐ形で右折車線が設けられています.

▲基幹バスレーンが途切れ,右折車は右車線に車線変更する |

▲交差点手前で直進バスレーンと右折レーンが分岐 |

茶屋ヶ坂では,猪高車庫行き(市バス基幹2イ号系統)が分岐します.

茶屋ヶ坂〜猪高車庫間は丘陵地の住宅街です.

茶屋ヶ坂〜千種台中学校間は,西行き(都心方面)は片側2車線となっており,朝(7-9時)はバス専用車線となります.

かつては栄〜猪高車庫間の路線も設定されていましたが,名城線開業により廃止されました.

当初は自由ケ丘(現在の千種台中学校)折り返しが主体でしたが,後に自由ケ丘回転場を廃止して光ヶ丘折り返しに延伸されました.

現在は光ヶ丘回転場も廃止されたため,全便が終点の猪高車庫まで運行しています.

▲基幹バスレーン起点付近の地図

(背景地図は国土地理院電子地図より) |

▲茶屋ヶ坂交差点

基幹バス本線に合流する名古屋駅行き |

▲丘陵地帯の住宅街を走る |

▲茶屋ヶ坂〜自由ケ丘3間はカラー舗装バスレーンあり |

▲千種台中学校停 |

▲茶屋ヶ坂←千種台中学校間の都心方面は片側2車線を確保し,朝ラッシュ帯はバス専用車線に指定し定時性を確保 |

竹越停の先,竹越交差点からは4車線区間となります.

▲県道(出来町線)と基幹バスレーン |

▲猪子石原停 |

▲片側2車線区間 |

▲片側2車線区間 |

▲猪子石原停 |

|

交差点面積も狭いため,交差点内バスレーンが大きく曲がっており,オーバーハングの大きい大型車同士のすれ違いは困難です.

▲交差点内でのすれ違いを避けるため,反対車両が通過するまで待機する |

▲小さな交差点内ではバスレーンが大きく曲がっている |

最後の交通島シェルター停留所である猪子石原停を通過すると,バスレーンの終点を待たずして基幹バスは左車線へ.

▲引山BT手前で道路中央バスレーンが終わる |

|

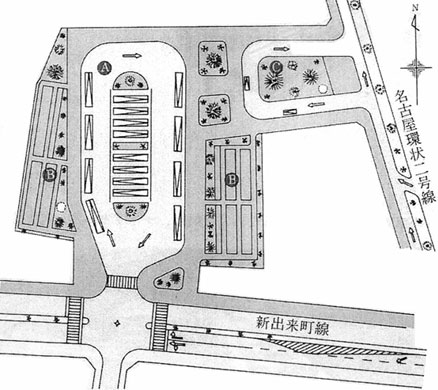

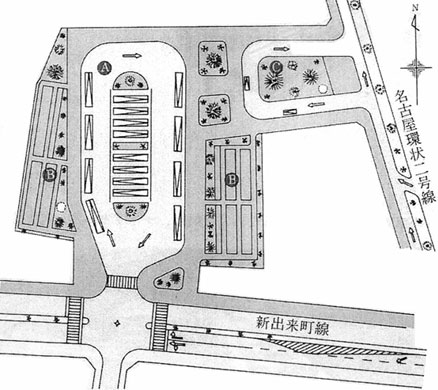

幹線交通たる基幹バスの整備に合わせ,交通結節点として引山バスターミナルが設置されました.

バス乗降場5バース(最大8バース可),バス待機場8バース,乗務員大型休憩所,自転車駐輪場,自動車乗換(キス&バスライド用)スペースが用意されています.

以前はパーク&ライド用駐車場も設置されていました.

▲引山バスターミナル

(画像:交通局パンフ「基幹バス」より) |

▲引山BT交差点とバスレーン起点 |

▲引山BT |

▲引山BT |

▲基幹バス(市バス・名鉄バス)に加えて市バス一般路線も乗入れ |

▲駐輪場と自動車乗換スペース |

沿線風景(バスレーン終点から先の郊外方面) 沿線風景(バスレーン終点から先の郊外方面) |

|

基幹バスの終点となる引山から先の,郊外方面の風景を中心に紹介します.

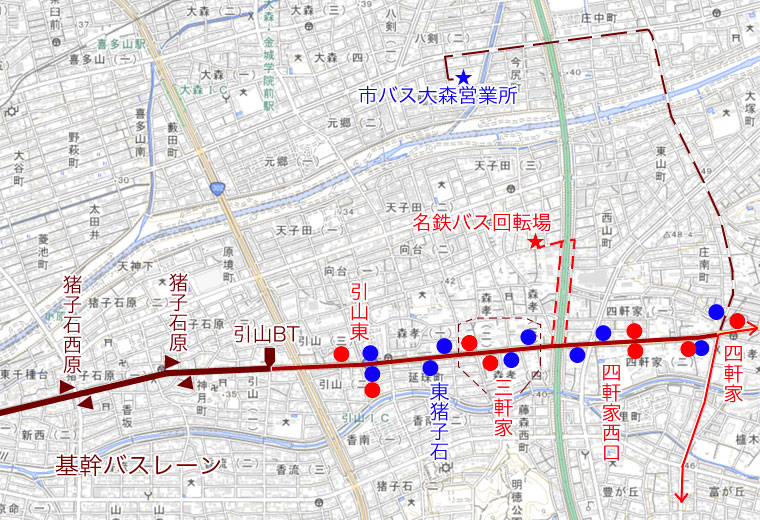

道路中央走行式の基幹バスレーンの終点及び高頻度運行区間,市バスと名鉄バスの共同運行区間は,引山バスターミナルまでですが,基幹バス路線はその先も東へ続いています.

市バスは大森営業所への出入庫便が四軒家まで,名鉄バスは三軒家行き若くはその先の郊外行きの路線が続いています.

路線は続いていますが,共同運行区間では無いため,バス停は別々の場所に設けられています.

▲引山BT〜四軒家付近地図

(背景地図は国土地理院電子地図より) |

▲東猪子石停

市バスのみの停留所 |

▲引山東停(西行)

標柱が仲良く並んでいるところもあれば・・・ |

▲名鉄バス起点の三軒家停(西行)

標柱が大きく離れているところもある |

▲市バス起点の四軒家停 |

▲四軒家停に停車中の市バス(大森営業所からの出庫便) |

▲四軒家停(交差点北の終点) |

▲四軒家(降車)停は尾張旭市に立っている |

後日執筆予定.

| |

▲名鉄バス本地ヶ原線 路線図(主に名古屋市外区間)(背景地図は国土地理院電子地図より) |

バスレーン・バス停留所 バスレーン・バス停留所 |

|

日本で唯一となる中央走行方式バスレーンを運用する基幹バス出来町線(基幹2号系統)の特徴的な施設を紹介します.

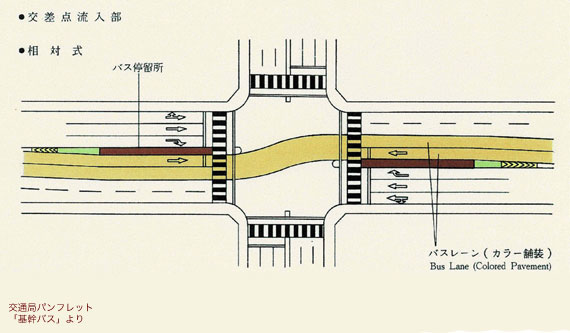

中央走行方式バスレーンの利点は次の通りです.

・駐停車車両の影響を受けない.

・左折車混入の影響を受けない.

・地先利用の影響を受けることなく,バスレーン時間帯の制約条件が緩やかとなる.

・区画街路からの流入車に妨げられない.

これら利点により,中央走行方式の効果として,高速運行,高密度運行,定時性の確保が期待できます.

カラー舗装のバスレーンは,桜通大津〜引山間の9.2kmで整備されています.

平日の7時〜9時,17時〜19時をバス専用レーンとし,それ以外の日時はバス優先レーンとして運用されています.

(当初は土曜日も専用レーンとして運用していました.)

▲可変式の規制表示板 基幹バス専用表示 |

▲バス優先表示 |

▲バスレーンは「基幹バス専用」

一般路線バスは路側走行する |

|

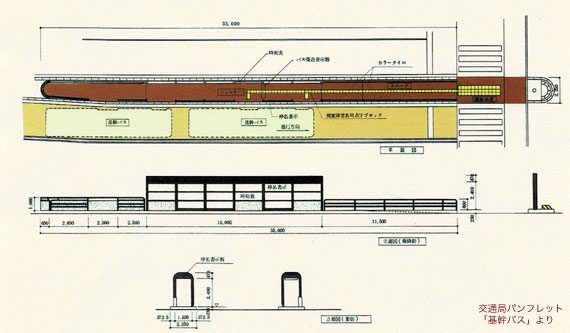

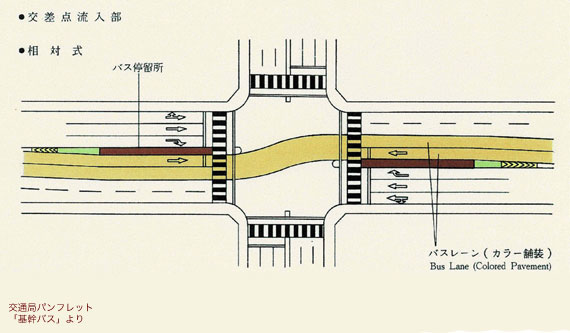

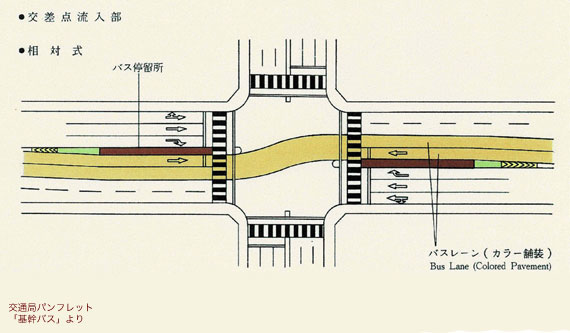

道路中央に設置することになったバス停(バスシェルター)は,交差点流入部に,相対式で設置されました.

バス停の基部となる部分を含め,関連施設を交通島として整備されました.

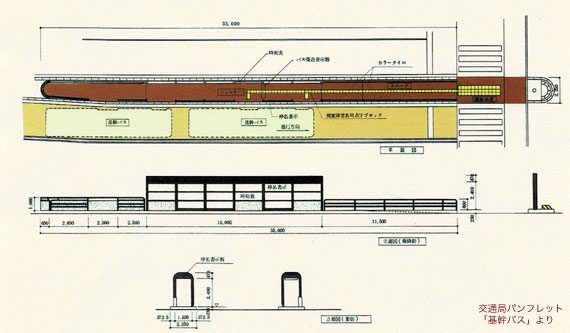

バス停(バスシェルター)は,全長35mで,バスが2両同時に発着できるよう乗降口が4箇所設けられています.

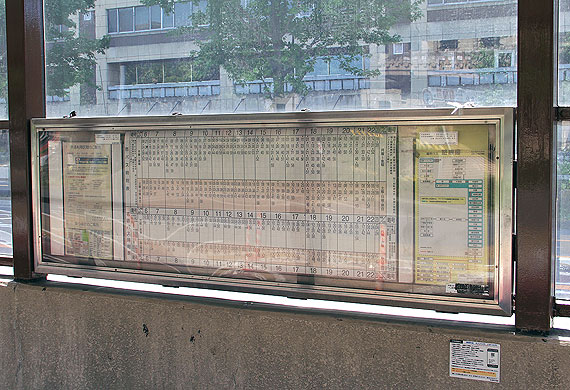

シェルター内には,時刻表等案内板に加え,バス接近表示器(一部未設置停あり)が設置されています.

開業当初はゴミ箱やすいがら入れも設置されていました.

▲バス停設置方式

(画像は局パンフ「基幹バス」より) |

▲バス停シェルター

(画像は局パンフ「基幹バス」より) |

▲相対式バス停シェルター(交通島) |

▲谷口停(片側3車線道路) |

▲大津通停 |

▲茶屋ヶ坂停(片側2車線道路)歩道側 |

▲谷口停(シェルター長15mタイプ) |

▲茶屋ヶ坂停(シェルター長10mタイプ) |

▲シェルター内部の様子 |

▲バス接近表示器(3代目?) |

▲掲示物(時刻表,各種案内) |

|

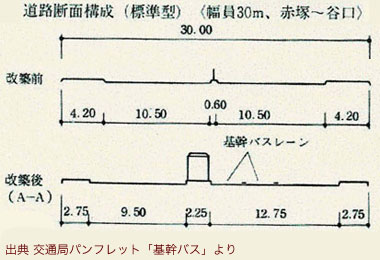

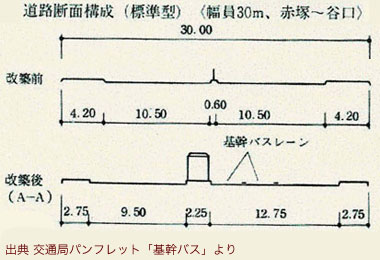

バス停や右折帯を設置するため,車道拡幅や分離帯の移設など交差点改良が12箇所で行われました.

▲交差点改良の概要

(画像は局パンフ「基幹バス」より) |

▲交差点改良の概要 道路断面構成の新旧 |

▲徳川園新出来付近 |

▲基幹バス車内からの視点 |

▲同上 |

▲谷口付近 |

|

▲赤塚白壁付近

国道交差部にもバスレーン舗装を実施 |

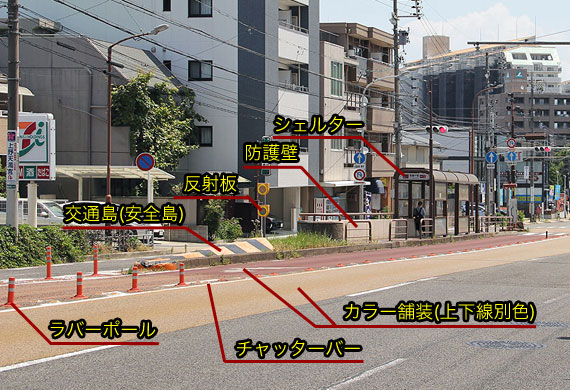

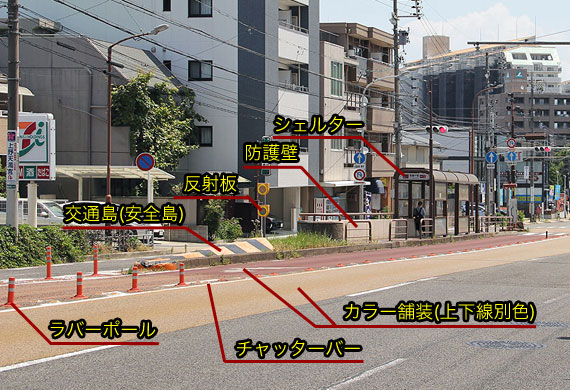

基幹バス利用者,一般車の安全対策として,各種安全施設が設けられました.

【基幹バス利用者(横断者)の安全対策】

バスシェルター,歩行者用灯器,音声警告装置,歩行者誘導案内表示板,ガードブロック等

【一般車の安全対策】

大型規制標識,交差点流入部の通行区分指定,街路灯,反射板,チャッターバー等

▲歩行者誘導案内表示板(音声警告装置付き) |

▲一般車の安全対策の例 |

基幹バス運行と一般車の円滑な流れを確保するため,信号機の系統化が図られた他,(右折帯含め)片側4車線以上の交差点はセパレート信号(矢印信号)としました.

PTPS(公共車両優先システム)は導入されていません.

▲交差点流入部の通行区分指定と大型規制標識 |

▲規制標識とセパレート信号機 |

料金制度等 料金制度等 |

|

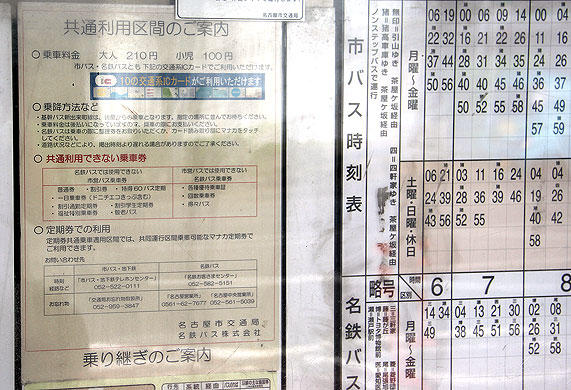

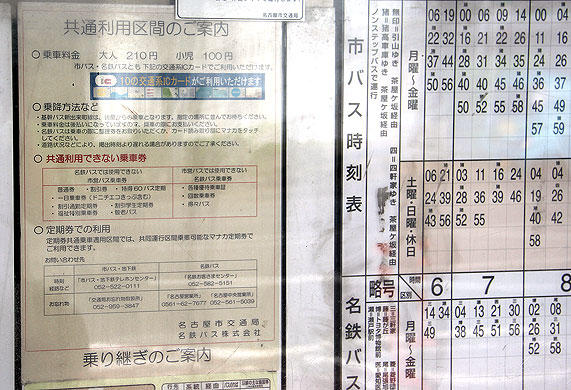

基幹2号系統「新出来町線」,名鉄バス「本地ヶ原線」の料金制度について紹介します.

基幹バスは,交通局と名鉄バスという料金体系の異なる2事業者により共同運行されていますが,料金制度は可能な限り同一となるよう工夫されています.

普通運賃は,交通局・名鉄バス共に大人210円です.この場合,本来の小児運賃は交通局100円,名鉄バス110円となるところですが,名鉄バスも交通局に合わせて当路線のみ100円としています.

当初,市バスは引山までの運行でしたが,担当営業所の変更に合わせて回送区間の営業化を行うことになり,平成15年12月に名鉄バスの運賃体系に合わせて(均一料金区間である)三軒家まで市バス路線が延長されました.

平成16年3月には現在の市バス終点である四軒家まで再延長されましたが,この際は名鉄バスとの料金調整は行われませんでした.

このため,現在も四軒家・四軒家西口停から都心方面へ基幹バスに乗車する際は,運行会社によって料金が異なる二重運賃区間となっています.

(都心〜四軒家間の運賃は,市バス210円,名鉄バス380円です.)

▲上:普通運賃制度/下:共通乗車制度 |

▲名鉄BC掲出の名鉄基幹バスの運賃表 均一料金区間(三軒家)を越えると一気に運賃が上がっていく |

均一料金区間である都心(栄・名古屋駅・名鉄BC)から三軒家・猪高車庫まで間では,共通乗車制度が導入されており,同区間内では,例えば名鉄基幹バスに乗車した後に地下鉄に乗車した場合でも乗継割引が適用されます.

定期券については,(名鉄BC含む・)栄〜引山間において,共通乗車制度が適用されます.

(例えば市バス定期券で名鉄基幹バスに乗車可能.)

▲バス停掲出の共通利用区間の案内 |

▲バス停掲出の路線図と共通利用区間 |

画像ギャラリー 画像ギャラリー |

|

その他画像を紹介します.

バス停シェルターの基本サイズは,横幅1,505×高さ3,100で,長さは10m,15m,20mの3タイプがあります.

(清水口停〜香流橋東停,猪子石原停)

これ以外に,特に利用者の多い市役所停,道路幅員に余裕のある大津通停は,横幅が広いタイプのものが採用されています.

逆に,道路幅員の狭い猪子石西原停は,横幅が狭いタイプのものが採用されています.

▲市役所停(北行) 横幅3,455×高さ3,510×長さ20m |

▲市役所停(西行) 横幅3,455×高さ3,510×長さ15m

下記「特殊な運用」を参照 |

▲大津通停 横幅1,755×長さ15m

起点に近いためバス接近表示器なし |

▲猪子石西原停 横幅1,255×長さ10m |

通常,交通島(バスシェルター)は,バス進行方向に出入口(横断歩道との接続口)が設けられています.

この場合,交差点から乗車口が近く,利便性も高いのですが・・・

利用者が集中する多客停留所の場合,待ち行列がシェルター(上家)からはみ出して並ぶことになります.

特に雨の日は大変です.

市立大学北千種キャンパスおよびナゴヤドーム最寄りの萱場停留所(西行)は,シェルター手前に屋根が追加設置されています.

金城学院中学校・高校最寄りの白壁停留所(西行)は,通常とは反対側の,進行方向後ろ側に出入口が設けられており,より多くの方がシェルターの中でバス待ちすることができます.

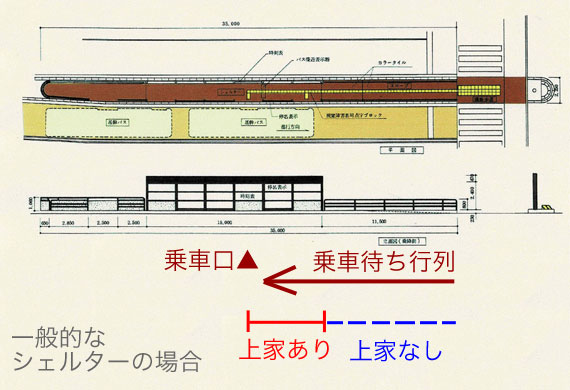

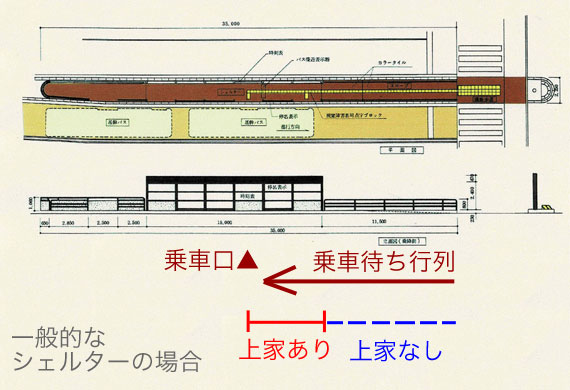

▲一般的なシェルター構造と待ち行列の位置

行列の後ろは青天井でバスを待つことになる |

▲萱場停(西行) 屋根を追加設置 |

▲白壁停(西行) 後方から出入りする

(シェルター長20mタイプ) |

|

基幹2号系統と名鉄バスは,中乗り前降りの料金後払いです.

平日の朝間ラッシュ時を非常に多くの降車客がある,栄・名古屋駅方面の市役所停(西行)では,降車時分短縮(料金清算時分短縮)のため,本来は乗車専用入口となるバス中扉付近に可搬式運賃箱を設置し,中扉からも降車&精算対応しています.

同様に引山方面の白壁停(東行)では,交通局職員と名鉄バス職員が立ち,中扉からも(定期券客のみ)降車させています.

▲朝ラッシュ時の市役所停(西行)

(manaca導入以前の様子) |

▲可搬式運賃箱を2基設置

(manaca導入以前の様子) |

▲可搬式運賃箱 磁気カード清算用

(manaca導入以前の様子) |

▲中扉での降車扱い・清算の様子

(manaca導入以前の様子) |

カラー舗装のバスレーンは,定期的に補修修理されます.

工事期間中はバスレーンが通行止めとなるため,基幹バスは左車線(路側)に寄り,歩道上に設置された臨時停留所で乗降扱いします.

▲歩道上に設置された臨時停留所 |

▲基幹バスは左車線に寄り,臨時停に停車 |

バスレーン専用時間帯の違法走行車両対策として,現在は交通局の監視員や警察官による監視・誘導・取締りが行われているところですが,以前は道路上の電光掲示板に警告表示を行うシステムも稼働していました.(現在は老朽化のため撤去済みです.)

▲愛知県警が運用していた,違法走行車両を検知して前方電光掲示板に警告を表示するシステム |

|

▼もどる

|