|

我が国の元祖BRTとも言える「基幹バス」は,昭和57年と昭和60年に開業しました.

開業に至るまでの経緯と,基幹バスシステム概要を紹介します.

| chapter |

章 |

構成・内容 |

1 1 |

基幹バス構想 |

昭和40〜50年代の時代背景

名古屋市総合交通計画調査研究報告書 |

2 2 |

具体化への検討 |

基幹バス調査委員会等

運行システムと関係法令

基幹バス構想路線 |

3 3 |

名古屋市の基幹バス概要 |

モデル路線(2路線)の選定

運行システム比較 |

4 4 |

基幹バス導入の効果 |

需要の増加

表定速度の向上と所要時間の減少・自動車交通への影響

事業費(当初投資額)・導入後の事後評価 |

5 5 |

その他の基幹バス構想 |

名古屋市基幹公共交通網調査委員会答申 |

(1) 基幹バス構想 (1) 基幹バス構想 |

|

(ア)国の動き

昭和40年代,国において総合交通体系のあり方・進め方に関する議論が本格的に始まりました.

昭和46年には,都市計画中央審議会(建設省)答申と,運輸政策審議会(運輸省)答申が相次いて出されました.

【都市計画中央審議会(建設省)答申第3号】(抜粋)

総合交通体系の策定にあたっては,自動車,バス,タクシー,トラック,都市高速鉄道,路面電車,モノレールなどの各種交通機関について,その特性に応じて受け持つべき役割を明らかにして行うべき.

【運輸政策審議会(運輸省)答申第1号】(趣旨)

大都市交通体系では,公共交通機関の計画的整備や都市高速道路の整備,鉄道の高架化などを行う.

(イ)名古屋市の交通状況

名古屋市は,他の大都市と比べ道路整備が比較的進んでいますが,鉄道の整備が遅れており,利用交通手段に占める自動車の割合,特にマイカーの利用率が高く,自動車型の都市と言われていました.

(現在でも状況はあまり変わりませんが.)

このため,都市高速道路の延伸に際して,市議会(昭和45年)や県議会(昭和47年)より,「大衆輸送機関の早期建設」「総合交通対策の確立」の要望が出され,その後の調査(昭和49年)においても,対応が必要とされていました.

こうした現状に対し,昭和52年策定の 名古屋市基本構想では,公共交通機関優先の原則にたった総合交通体系の確立を目指すことがうたわれました. 名古屋市基本構想では,公共交通機関優先の原則にたった総合交通体系の確立を目指すことがうたわれました.

(ア)基幹バス構想の提案

(1)都市高速道路延伸の際の,市・県議会からの公共交通に関する要望への対応の必要性.

(2)名古屋市基本構想のフォローアップの必要性.

(3)局横断的・全庁的な対応を行うためのプロジェクトチーム体制の構築の必要性.

以上3点の対応のため,昭和52年8月に学識者と市職員から成る「名古屋市総合交通計画研究会」が設置され,昭和54年5月の「名古屋市総合交通計画調査研究報告書」の中で,基幹バス構想が提案されました.

(イ)調査研究報告書の概要

(1)研究会の研究の基本的考え方

・市民重視.

・単なる需要追従ではなく,エネルギー,環境,都市空間の有効利用など都市交通全体としての最適化.

・弱者へも公平な交通サービスの確保.

・ハードな施設整備計画だけでなく,ソフトな交通管理・サービス供給計画も含む.

(2)報告書の概要(このうち公共交通施設整備計画について抜粋)

・基幹的交通機関と補助的交通機関(一般路線バス)の2段階の組合せで市内公共交通体系を構成する.

・地下鉄に順ずる基幹的交通機関として,低コストで短期間に導入可能,将来の地下鉄への転換可能性,地下鉄とバスの中間的な需要への対応などから,道路中央部に専用車線を有する基幹バスシステムを提案.

▲公共交通体系の概念図(昭和54年当時) |

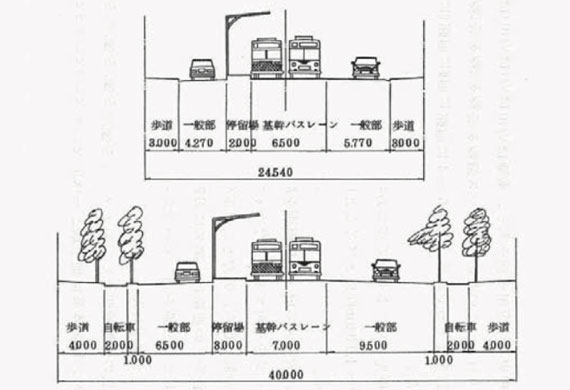

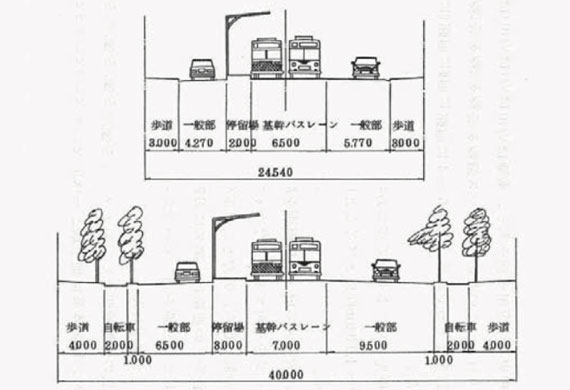

▲基幹バスを考慮した道路断面図

(調査研究報告書P98) |

(ウ)提案された基幹バスシステム

調査研究報告書において,提案された基幹バスシステムのイメージは次の通りです.

|

|

・道路中央部に専用車線を有し,乗降は安全島で行う.このため基幹バス路線を設置できる道路は最低25m幅員を要する.

・専用優先信号による交差点での停止をなくし,停留所間隔を地下鉄なみの800m〜1,000mとし,表定速度として25km/hを目標とする.

・車両は大型,多扉,低床車両を開発し,従来のバスのイメージを一新させる.動力として電気式も考える.

・地下鉄との連絡は,路外に設置した専用ターミナルで物理的抵抗を最小限にする.

・地下鉄の代替機関としてのイメージを強調し,乗換抵抗を小さくするため,料金体系は地下鉄と一体的なシステムとなるよう工夫する. |

|

基幹バスシステムの利点は次の通りです.

|

|

・道路交通渋滞の影響を受けない.

・従来のバスを大幅に上回る表定速度での運行が可能になる.

・既存の道路ストックを利用でき,整備に要する費用は小さい.

・建設に必要な期間は短く,場合によっては専用レーンが全線にわたって完成していなくても運行が開始できる.

・大型車両(連接バス等)を採用できれば,容量は相当に大きくなる.

・需要の増加に対応して,他のシステムへ移行することが比較的容易である.

・運行技術的には,従来のバスシステムの技術がそのまま適用できる.

・車線減少により,自動車交通の抑制を期待できる. |

|

調査研究報告書に掲載された,公共交通網の整備増強計画は次の通りです.

(基幹バスのみ抜粋)

→昭和65年(1990年)までに整備増強すべき路線として,基幹バス6路線(計60.5km)を提示.

|

| 名称 |

延長(km) |

経路 |

機能 |

| 10号線 |

楠町線 |

7.0 |

栄〜黒川〜楠町 |

地下鉄8号線代替 |

| 11号線 |

志段味線 |

15.0 |

栄〜大曽根〜志段味 |

|

| 12号線 |

富田町線 |

9.0 |

金山〜高畑〜伏屋〜富田地区 |

地下鉄5号線代替 |

| 13号線 |

金城ふ頭線 |

11.3 |

高畑〜金城ふ頭 |

西臨港線代替 |

| 14号線 |

南陽町線 |

11.0 |

神宮前〜東海通〜南陽町福田 |

|

| 15号線 |

山手通線 |

7.2 |

新瑞橋〜八事〜本山 |

地下鉄4号線代替 |

|

▲昭和54年当時の基幹バス計画路線(6路線) |

のちに基幹バス路線として実現する「東郊線」「新出来町線」は,昭和54年の当初計画にはありませんでした. |

(2) 具体化への検討 (2) 具体化への検討 |

|

調査研究報告書で基幹バスシステムが提案されたことを受けて,その具体化に向けた取り組みが開始されました.

(ア)名古屋市基幹バス調査委員会

昭和55年度に運輸省の調査費補助が予算化されたことを契機に,運輸,建設,警察の各省庁を含めた関係行政機関,学識者などにより構成される「基幹バス調査委員会」が昭和55年4月に設置され,基幹バス運行の具体的方法,運行効果の予測,モデル運行路線の選定などの検討が進められました.

また,基幹バスの運行方式については,交通規制,道路管理など,法制上の問題が多いため,委員会に法制部会を設置して検討が行われました.

(市の事務局は総合調整を所管する総務局が担当.)

(イ)名古屋市バス路線総合整備計画協議会

一方で,建設省の国庫補助調査の一つに,バスの運行路線にかかる都市計画道路の整備改良等の計画作成調査があり,市ではこの調査も活用して基幹バスの道路整備の検討していくことになり,「バス路線総合整備計画協議会」が昭和55年7月に設置されました.

(市の事務局は都市計画道路を所管する計画局が担当.)

(ア)委員会と(イ)協議会は構成員も重複していることが多く,扱うテーマも共通する内容が多かったため,会議が合同で開催することが恒例でした.

両会は,基幹バス実施路線の選定にあたり,調査研究報告書による基幹バス構想6路線に加え,現行バス路線で幹線機能を担っており,広幅員道路を走行する路線から新規に7路線を追加し,合計13路線について検討が行われました.

【当時のバスに係る所管の中央官庁】

運輸省:運行に係る許認可等

建設省:道路施設整備

警察庁:運行に係る交通管理 |

【名古屋市の所管】

交通局:市バスの運行

計画局:道路の計画

土木局:道路の整備

総務局:庁内の総合調整 |

両会での検討結果として,次の8路線計81.4kmが「基幹バス構想路線」として発表されました.

|

| 名称 |

延長(km) |

経路 |

備考 |

| |

楠町線 |

7.0 |

栄〜黒川〜楠町 |

|

| |

志段味線 |

15.0 |

栄〜大曽根〜志段味 |

|

| |

山手通線 |

7.2 |

新瑞橋〜八事〜本山 |

|

| |

富田町線 |

9.0 |

金山〜高畑〜伏屋〜富田地区 |

|

| |

南陽町線 |

11.0 |

神宮前〜東海通〜南陽町福田 |

|

| |

金城ふ頭線 |

11.3 |

高畑〜金城ふ頭 |

|

| |

新出来町線 |

10.4 |

栄〜引山 |

追加 →基幹2号 |

| |

東郊線 |

10.5 |

栄〜星崎 |

追加 →基幹1号 |

|

▲昭和56年当時の基幹バス構想路線(8路線) |

2年前の計画(6路線)に加え,のちに基幹バス路線として実現する「東郊線」「新出来町線」が追加されました.

なお,両会は基幹バス2路線が運行を開始し,その運行効果の測定調査が報告された昭和61年度まで存続してその役目を終えました. |

(3) 名古屋市の基幹バス概要 (3) 名古屋市の基幹バス概要 |

|

上記8路線の中から基幹バスモデル運行系統対象路線の選定が行われ,昭和56年2月には山手通線,新出来町線,東郊線の3路線に絞られました.

昭和56年度予算で,運輸省の名古屋市に対する都市新バスに関する補助が採択されたため,早期導入を図ることとなり,同年6月に「東郊線は昭和56年度中に」「新出来町線は昭和57年度以降に」基幹バスの運行を実施することが決定されました.

【東郊線(基幹1号)】路側走行方式モデル路線選定理由

・都心と南部を直結し,鉄道との連絡箇所が多い.

・需要が多く,採算性が高い.

・道路幅員が全線を通して40m以上ある.

・平行する迂回路が多く,一般交通へ与える影響が少ない.

【新出来町線(基幹2号)】中央走行方式モデル路線選定理由

・鉄道路線の中間にあって,都心到達時間距離が長い地区であり,整備効果が高い.

・需要が多く,区画整理施行に伴い,将来も増加が見込める.

・通勤通学目的のマイカーが多く,自動車からの転換が期待できる.

また,基幹バスの愛称「ミッキー」も,公募によって決められました.

基幹バスの「幹(みき)」のイメージをあらわし,親しみやすく呼びやすい名称として選ばれました.

なお,世界的に有名なネズミのキャラクターをテーマにしたパークが東京を名乗る千葉県に開業したが昭和58年4月であり,基幹バス「ミッキー」の愛称選定や運行開始よりも後の出来事です.

基幹バス開業当初の運行システムは次の通りです.

|

|

|

|

|

|

|

| 項目 |

東郊線(基幹1号系統) |

新出来町線(基幹2号系統) |

| 運行開始 |

昭和57年(1982年)3月28日 |

昭和60年(1985年)4月30日 |

| 区間(本線) |

栄〜星崎 10.46km |

栄〜引山 10.21km |

| 走行方式 |

路側走行方式 |

中央走行方式 |

| 運行事業者 |

名古屋市交通局 |

名古屋市交通局,名古屋鉄道 |

| 乗降方式 |

前乗り・中降り(料金前払い)

※一般バスと同じ |

中乗り・前降り(料金後払い)

※名鉄バスと同じ |

バスレーン

(一部カラー舗装) |

円上〜星崎 6.75km

(専用:平日7〜9時) |

桜通大津〜引山 9.20km

(専用:平日7〜9時,17〜19時)

(その他時間帯は優先レーン) |

| バス停数 |

16停 |

18停(東行),17停(西行) |

| 平均バス停間隔 |

700m |

600m(東行),640m(西行) |

| 特徴 |

シェルター式停留所(11箇所)

急行運転方式 |

シェルター式停留所(31停) |

| 専用優先信号 |

なし |

なし |

運行間隔(平日)

高頻度運行 |

朝間ラッシュ:3〜5分間隔

昼間時:10分間隔

夕間ラッシュ時:6分間隔 |

朝方ピーク時:1〜2分間隔

昼間時:3分間隔

夕方ピーク時:2分間隔 |

| 運行回数 |

105回 |

214回 |

| 専用車両数 |

26両 |

41両 |

| 料金制度 |

料金は一般バスと同じ

乗継割引制度(回数券・定期券) |

料金は一般バスと同じ

乗継割引制度(回数券)

名鉄と共通乗車制度(回数券・定期券) |

|

【東郊線(基幹1号)】路側走行方式

基幹バスのオリジナルアイデンティティである中央走行方式について,基幹バス調査委員会の法制部会にて検討されてきましたが,解決すべき課題も多く実現に向けては一定の期間を要すること(昭和56年度に補助採択されたが検討が間に合わないこと),東郊線ルート上には高架構造の都市高速道路のオン・オフランプが道路中央部に配置されていたこともあり,中央走行方式ではなく,路側走行方式が選択されることになりました.

昭和56年12月にバス停付近や走行路面の整備工事に着手し,昭和57年3月28日に運行開始しました.

運行速度向上のための施策として,バスレーン6.75kmが設置されました.

このうちバス停前後50m区間はカラー舗装されました(計2.7km).※後に整備区間を拡大.

また,既存24停留所中15停留所のみ停車する急行運転を行なっています(平均バス停間隔700m).

合わせて停留所で停車中の一般バスを追い越すため,通過バス停6箇所にバスベイも設置されました.

※後に地元要望を受け停車する停留所を追加.

▲東郊線(基幹1号) 道路中央部の都市高速出入口を避けて路側走行方式を採用 |

▲東郊線(基幹1号) 急行運転による追い越しのため,通過バス停部を切り込み(バスベイ整備) |

【新出来町線(基幹2号)】中央走行方式

路側走行方式のモデル路線である東郊線と共に,中央走行方式のモデル路線として新出来町線が選定されました.

昭和57年8月時点の「運行システム・整備計画案策定のための基本方針(案)」では,基幹バスレーンと一般車線を物理的に分離する分離帯を設ける方針でしたが,昭和58年11月の「運行システム・整備計画案」では,分離帯に替えてカラー舗装バスレーンを整備することに落ち着きました.

昭和59年10月から整備工事に着手し,昭和60年4月30日に運行開始しました.

運行速度向上のための施策として,バスレーン9.4kmが設置されました.

当初より全線カラー舗装されています.

バス停留所は,原則,交差点流入部に相対式でシェルターが設置されました.(平均バス停間隔600〜640m).

基幹バスレーンを走行できる車両は基幹バスに限り,その他の路線バスは走行できないとされました.

▲新出来町線(基幹2号) 中央走行方式を採用

分離帯は諦めてバスレーン舗装に |

▲新出来町線(基幹2号) 交差点を挟んで道路中央に交通島(シェルター)式停留所を設置 |

(4) 基幹バスシステム導入の効果 (4) 基幹バスシステム導入の効果 |

|

基幹バスシステム導入直後に行われた事後評価の結果です.

次の表は交通局(市バス)のみのデータです.

|

|

|

|

| 乗車人員 |

東郊線(基幹1号系統) |

新出来町線(基幹2号系統) |

| 運行開始前 |

9,500人/日 |

20,200人/日 |

| 運行開始直後 |

10,100人/日 |

23,500人/日 |

| 手段転換割合 |

|

|

| 運行開始初年度 |

(S57年度) 12,900人/日 |

(S60年度) 25,000人/日 |

| 平成元年度 |

(7年後) 16,900人/日 |

(4年後) 26,800人/日 |

|

【東郊線(基幹1号)】路側走行方式

昭和57年3月の基幹バス東郊線の運行開始に伴って,関連バス路線の再編成が行われました.

1日あたりの利用者は,運行開始直後で約600人(6.3%)増加,7年後には約7,400人(77.9%)増加となりました.

利用者へのアンケート調査では,東郊線の総合評価について「便利になった」という評価が63%でした.

【新出来町線(基幹2号)】中央走行方式

昭和60年4月の基幹バス新出来町線の運行開始に際してもバス路線の再編成が行われましたが,基幹バスと平行する路線の設定は極力避けること,引山を起終点とする路線の新設による基幹バスとの乗継利便性を図ることが考慮されました.

1日あたりの利用者は,運行開始直後で約3,300人(16.3%)増加,4年後には約6,600人(32.7%)増加となりました.

利用者へのアンケート調査では,新出来町線の総合評価について「良かった」という評価が83%でした.

|

|

|

| 利用者数(事業者別) |

市バス |

名鉄バス |

合計 |

| 運行開始前 |

20,220人/日 |

5,610人/日 |

25,830人/日 |

| 運行開始後(S60.11) |

24,050人/日 |

8,390人/日 |

32,440人/日 |

|

名古屋鉄道(名鉄バス)運行分も含めた別の集計では,1日あたりの利用者は,運行開始直後で市バスで約3,830人(18.9%)増加,名鉄バスで約2,780人(49.5%)増加,全体で約6,610人(25.6%)増加となりました.

|

表定速度の向上と所要時間の減少・自動車交通への影響 |

|

|

|

|

|

|

| 平均表定速度 |

東郊線(基幹1号系統) |

新出来町線(基幹2号系統) |

| 運行開始前 |

13km/h |

15km/h |

| 運行開始後 |

17km/h |

20km/h |

|

|

|

|

|

| 平均所要時間 |

東郊線(基幹1号系統) |

新出来町線(基幹2号系統) |

| 運行開始前 |

48分 |

43分 |

| 運行開始後 |

37分 |

30分 |

|

表定速度を見ると,急行運転・路側走行方式の東郊線は4km/hの向上,中央走行方式の新出来町線は5km/hの向上効果がありました.

平均所要時間では,急行運転・路側走行方式の東郊線は11分の短縮,中央走行方式の新出来町線は13分の短縮効果がありました.

最も混雑する新出来町線の朝ラッシュ時の都心方向の所要時間に注目すると,50分から34分へ16分の短縮効果が報告されています.

基幹バス導入に伴う自動車交通への影響も調査されています.

東郊線では,交通量は本線・平行道路とも微減でであり,走行速度についても一部の時間帯と方向で低下が見られましたが,全体としては大きな変化はありませんでした.

新出来町線では,市役所〜竹越間の交通量が約2割減少し,迂回道路として整備された矢田川左岸道路(宮前橋〜千代田橋)は,千代田橋以北と都心間の自動車交通の迂回に大きな効果をもたらしました.自動車の走行速度については若干の低下がみられましたが,全体としては大きな変化はありませんでした.

交通事業・・・新型車両の導入,シェルター設置,バス路線総合管理システム導入など.

道路改良・・・バスベイ設置,交差点改良,交通島築造,カラー舗装など

|

|

|

|

| 事業費別 |

東郊線(基幹1号系統) |

新出来町線(基幹2号系統) |

| 交通事業 |

420百万円 |

1,440百万円 |

| 道路改良 |

200百万円 |

1,460百万円 |

| 交通規制・管制 |

− |

300百万円 |

| 事業費計 |

620百万円 |

3,200百万円 |

| 1kmあたりの事業費 |

約60百万円 |

約300百万円 |

|

【東郊線(基幹1号)】路側走行方式

新型車両の導入や路側シェルター設置などの交通事業費と,バスベイの設置やカラー舗装などの道路改良費を合わせて6.2億円でした.1kmあたりの事業費は約6千万円です.

【新出来町線(基幹2号)】中央走行方式

新型車両の導入やシェルター設置などの交通事業費と,中央走行のための交差点改良やバス停となる交通島の整備などの道路改良費のほか,信号機改良などの交通規制・管制費を合わせて約32億円でした.1kmあたりの事業費は約3億円強です.

基幹バスは,モデル路線として2路線が運行を開始しましたが,物理的・制度的な制約条件から必ずしも構想通りに実現した訳ではありません.

そのため,現在に至るまで,自らを「BRT」と名乗ることはしていません.

今後,一層充実した内容で整備していくためには,次のような点を検討していく必要があります.

※後日,現状を踏まえた内容に加筆する予定.

【表定速度向上のための施策】

表定速度向上施策として,東郊線では急行運転が,新出来町線では中央走行式が導入されました.

当初の基幹バスシステム構想(S54)では,「専用優先信号による交差点での停止をなくし」「停留所間隔を地下鉄なみの800m〜1,000m」「表定速度として25km/hを目標」も掲げられていました.

専用優先信号については導入が見送られ,名古屋市としては 平成13年にゆとりーとラインで初めて導入されました.基幹バスでは現在に至るまで実現していません. 平成13年にゆとりーとラインで初めて導入されました.基幹バスでは現在に至るまで実現していません.

停留所間隔についても,地下鉄並み(約1km)という理想はあれど,沿線住民からは自宅近くに止めて欲しいという要望も強く,一般路線よりやや長い程度となっています.

急行運転方式の東郊線では,開業当初24停留所中15停のみ停車していたものが,現在では18停停車に増加しています.

【定時制確保のための施策】

当初の基幹バスシステム構想(S54)では,「道路中央部に専用車線」との理想が掲げられ,基幹バスレーンと一般車線を物理的に分離する分離帯を設ける方針でしたが,新出来町線では,ピーク時バス専用レーン&オフピーク時バス優先レーンとし,分離帯に替えてカラー舗装バスレーンが整備されました.

バス専用レーン時間帯は バスレーン監視活動により,一般車をレーン外への誘導することで,バス運行の定時制確保が図られています. バスレーン監視活動により,一般車をレーン外への誘導することで,バス運行の定時制確保が図られています.

オフピーク時バス優先時間帯は,一般車の流入も多く,不慣れなドライバーによる交通事故も多発しています.

【結節点整備の充実】

当初の基幹バスシステム構想(S54)では,「地下鉄との連絡は路外に設置した専用ターミナルで物理的抵抗を最小限」とする方針が掲げられ,新出来町線整備の際には終点の引山に基幹バスと一般バスの乗換用バスターミナルが設けられ,自転車駐輪場とパークアンドライド駐車場も併設されました.

一方,都心部の地下鉄接続駅では新たなターミナル用地の確保が困難であること,また路外専用ターミナルへの出入で時間を要し速達性が低下することなどから,起終点以外は路上停にて対応しています.

また構想では,地下鉄の代替機関としてのイメージを強調するため「料金体系は地下鉄と一体的なシステム」とすることも掲げられましたが,料金体系は一般バス路線と同一となりました.車両も一般バス路線と大差ないことから,料金的にもシステム的にも地下鉄の代替機関としてのイメージは乏しいと言えます.

【車両の大型化など需要増に対する施策】

当初の基幹バスシステム構想(S54)では,「車両は大型,多扉,低床車両を開発するなど従来のバスのイメージを一新させる」方針とし,開業時には一般バスよりとは異なる”グレードアップ”車両が用意されました.しかしながら,一般バスも同水準車両の調達が始まり,現在では塗装以外の差別化が図られていません.

需要増に対しては,東郊線での連接バス導入構想もありましたが,一般車両の増車にて対応しています.

(5参考) その他の基幹バス構想 (5参考) その他の基幹バス構想 |

|

名古屋市の基幹バス計画は,昭和54年の「名古屋市総合交通計画調査研究報告書」から昭和60年の基幹2号系統開業まで,順次事業化されましたが,これと同時平行で次期路線の検討も進められました.

名古屋市の次期「基本計画」に盛り込む将来交通計画の検討にあたっては,国の審議会答申に依拠することが望ましいのですが,昭和61年の市の検討開始時点における直近の国の答申が「昭和47年都市交通審議会答申」であり古いこと,また国の答申見直し議論の着手前であったことから,市が独自に将来交通計画を立案することになりました.

昭和61年9月に市長から「名古屋市基幹公共交通網調査委員会」に対して「名古屋市を中心とした基幹的公共交通網のあり方とその整備方策について」諮問され,昭和63年2月に答申されました.

答申の目標年次は2025年(昭和100年)です.

基幹バス構想に関する見直し内容は次の通りです.

|

| 名称 |

見直し内容 |

| 楠町線 |

鉄軌道系路線とする.(8号東線) |

| 志段味線 |

鉄軌道系路線とし,高蔵寺まで延長する.→ゆとりーとライン |

| 山手通線 |

元より地下鉄4号線計画があるため取り下げ.→地下鉄名城線 |

| 富田町線 |

元より地下鉄5号線計画があるため取り下げ. |

| 金城ふ頭線 |

鉄軌道系路線にて代替.(西名古屋港線)→あおなみ線 |

|

基幹バス南陽町線は引き続き計画路線網に盛り込まれました.

新たに国道302号線(名古屋第2環状線)を走る基幹バス外環状線と,新瑞橋を起点に鉄道空白地帯をカバーする基幹バス島田線が追加されました.

|

| 名称 |

経路 |

備考 |

| |

外環状線 |

勝川〜引山〜鳴海〜名和 |

|

| |

島田線 |

新瑞橋〜島田〜(経由地未定)徳重方面 |

|

| |

南陽町線 |

神宮前〜東海通〜西福田 |

|

| |

新出来町線 |

栄〜引山 |

基幹2号運行中 |

| |

東郊線 |

栄〜星崎 |

基幹1号運行中 |

|

▲名古屋市基幹公共交通路線網図(2025年(昭和100年))

名古屋市基幹公共交通網調査委員会

「交通計画・整備方策専門部会報告(S63.1)」より |

なお,本答申以降,基幹バス路線網に関する具体的な計画や見直しはありません. |

【参考文献】

「名古屋都市計画史2」名古屋都市計画史編集実行委員会

「基幹バス」パフレット 名古屋市交通局

▼もどる

|