|

他社や他都市ではお目にかかれない,名古屋市交通局オリジナルの仕様・装備品をクローズアップします.

※当ページで取り上げる仕様は代表的な車種のものを取り上げています.

車両によっては,あてはまらない事例もあります.

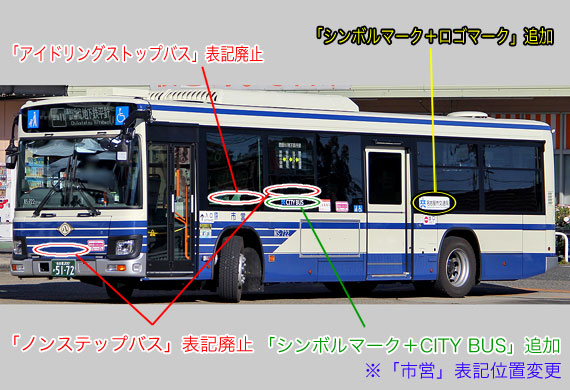

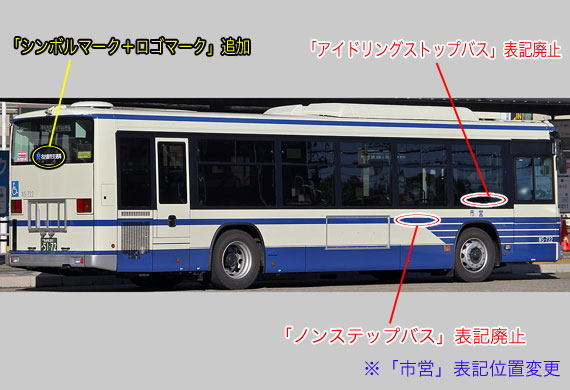

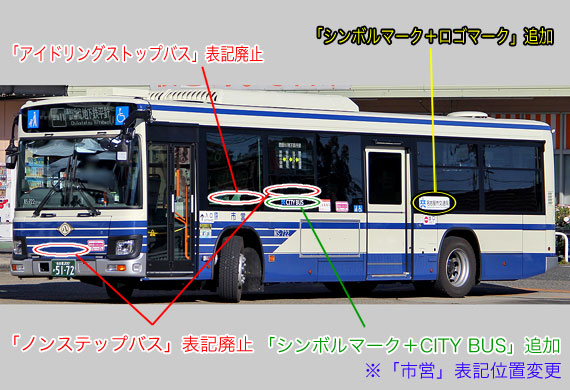

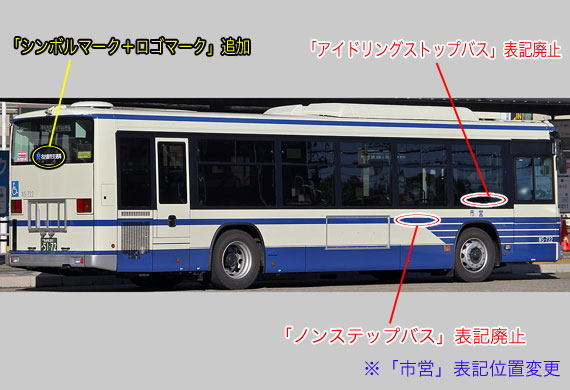

令和7年度〜 車体表記変更 ※変更箇所のみ記載 令和7年度〜 車体表記変更 ※変更箇所のみ記載 |

|

令和7年度(2025年度)購入車両では,細かなデザイン(車体表記類)の変更がありました.

・「ノンステップバス」「アイドリングストップバス」表記廃止

・左側面及び後面に「シンボルマーク+ロゴマーク」表記追加

・左側面「シンボルマーク+CITY BUS」表記追加

▲車体表記変更 正面・左側面 |

▲車体表記変更 右側面・後面 |

車体構造・車内内装等の基本仕様は従来通りのため省略します.

以下「平成27年度〜標準ノンステ2015認定車両」項をご覧ください.

平成27年度〜「標準ノンステップバス(2015)認定」車両 平成27年度〜「標準ノンステップバス(2015)認定」車両 |

|

平成16年1月より,仕様の標準化によるノンステップバスの製造コスト低減と安全性・利便性の向上を目指した「標準仕様ノンステップバスの認定制度」が始まりました.

名古屋市においても,平成16年度以降の購入車両は,認定制度に基づいたものが導入されています.

標準化により,日本全国どこへ行っても同じような仕様のバス車両しか見られなくなり,バスファンとしては寂しいところですが,よーく観察すると,若干ではありますが事業者によって細かな違いが残っています.

ここでは,名古屋市営の特徴的な車両仕様や,車内装備品を紹介します.

最近では,平成27年に標準仕様ノンステップバス認定制度の一部改定(2015年ver.)がありました.

はじめに,改定後の基準に準拠した平成27年度(2015年度)以降の購入車両(平成28年式以降)について紹介します.

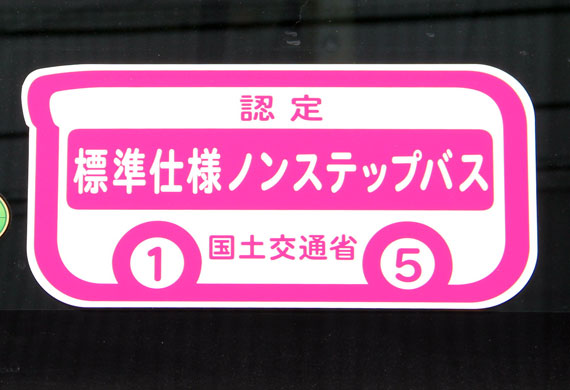

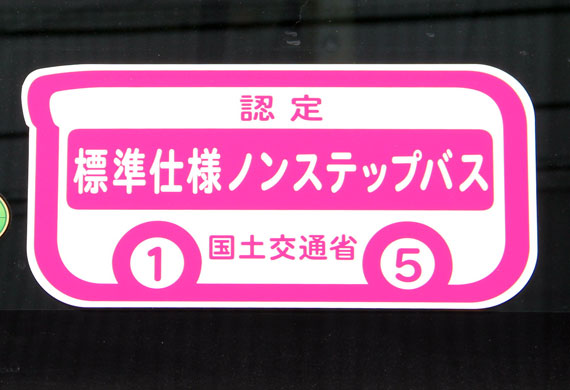

参考【認定制度ステッカー】

「標準ノンステップバス(2015)認定」車両のステッカーは,マゼンダ(ピンク)色です.

※名市交仕様ではなく全国共通です.

▲標準ノンステ認定ステッカー(2015年)

これは全国共通のもの |

|

【ミラー】

外観上の最大の特徴は,車両前面左右に取り付けられた,黒色の「電動式大型ミラー」です.

大東プレス製の高速車両向け「ハイウェイミラー」が採用されています.

運転席で角度調整できるので現場乗務交代時には効果的ですが,電柱等に少しでも当たると壊れてしまい運行停止せざるを得ないというデメリットもあります.

アンダーミラーは左右両方に,サイドアンダーミラーは左側のみ取付です.

▲黒く目立つ電動大型ミラー+アンダーミラー |

▲電動大型ミラー

反射シールを貼った車両が多い |

【事業者記章(交通局章)】

交通局の前身,名古屋市電気局発足にあたり大正11年に制定された記章です.

名古屋市のマーク丸八を稲妻で囲ったデザインです.

交通局ロゴマークが制定されて以降も,引き続き使用しています.

市バス車両では,菱形の金色に輝くプレートを,車両前面に取り付けています.

(路線ロゴステッカーを掲出するC-758系統都心ループ専用車にはありません.)

令和7年度より車体側面・後面に交通局ロゴマークを掲出するようになりましたが,車体前面だけは交通局章が引き続き掲出されています.

▲交通局章 |

|

【バッテリーリレースイッチ】

通常は運転台の右下に設置されている「バッテリーリレースイッチ(メインスイッチ)」を,車外にも増設しています.

設置場所は,フロントバンパー内やその近傍です.

▲バンパー内に増設されたメインSWの蓋 |

|

【ベンチレータ】

屋根上装備品では,車両前方に設置された角形ベンチレータ(通風口)が目を引きます.

前方の角形ベンチレータは「吸排気装置」,後方の丸形ベンチレータは「天井換気扇」と役割が異なります.

【バスロケ用アンテナ】

屋根上の最前方右側にある黒い小さな三角形の固まりが,平成26年3月より運用を開始したバスロケ用アンテナです.

3G回線もしくは4G回線用です.

本庁や営業所からのデータ受信の他,通話機能もあります.

▲屋根上のベンチレータ&アンテナ類 |

|

【方向幕(行先表示器)】

方向幕(行先表示器)は,平成15年秋よりLED式が採用されています.

東海地方では多数派のレシップ製です.

ケチケチ交通局は,一貫して安価な単色(琥珀色/アンバー色)LED式を採用してきました.

しかしながらアンバー色が市販されなくなったことから,令和5年度から白色LED式となっています.

市バスは(基幹2号系統を除き)前乗り方式のため,従来の側面表示器は前扉横に設置されていました.

平成27年度以降は,前乗り方式or中乗り方式に関わらず,側面表示器の設置位置が,前扉〜中扉の中間位置に統一されました.

(運転士からの左側方の視界確保のため)

▲令和4年式まで単色LEDを採用

側面表示器は前扉〜中扉の中間位置に |

▲令和5年式から白色LEDを採用 |

【事業者名表示「市 営」】

車体側面への事業者名表示について,一般的には後方下部に「名古屋市交通局」と表示するところですが,名古屋市営バスの場合は,至極単純に『市営』のみが前輪付近に記載されています.

この地方において「市営」といえば,言わずもがなという気概の感じられる名市交しぐさの一つです.

※令和7年度購入車より事業者名の表示方法が変わりました.(詳細は当ページ上部を参照)

【車外名札・ステッカー類】

かつて特徴的な配置をしていた尾灯類は,現在は標準仕様での導入となっています.

車体後部には,標準ノンステ,環境基準,車いす等のバス車両に一般的に掲出されるステッカーのほか,安全運転の取り組みとして平成24年冬に始まった車外名札※,名古屋市の公用車に掲出される「ドラレコ作動中」「歩行者保護」ステッカーが貼ってあります.

※車外名札は令和5年9月末をもって休止されました.

▲車体後部のステッカー類 |

|

【座席配置】

平成13年より全車ノンステップバスで導入されています.

扉配置は2扉(前扉・中扉)です.

前扉は,いすゞ車は折戸,ふそう車はグライドスライド戸,中扉はともに引戸です.

座席配置は「都市型仕様」です.

前扉〜中扉間のノンステエリアは,優先席含め一人掛け前向きシートです.

左側最前列(第一座席タイヤハウス上)の席は,ありません.

(いすゞ車は燃料タンクがあるため設置不可,ふそう車は左側方視界確保のため未設置)

中扉以降は二人掛けシートです.

▲車内座席配置・内装(いすゞ車) |

▲車内座席配置・内装(ふそう車) |

【室内灯】

室内灯は,LED灯です.

(いすゞ車は2列ラインライト,ふそう車は独立灯を千鳥配置)

▲室内灯(いすゞ車) |

▲室内灯(ふそう車) |

【降車ボタンと案内シール】

降車ボタンは,黄色枠に橙ボタンが特徴のオージー製WS-260型です.

令和元年度からはUDデザインのWS-280型となりました.

壁設置の降車ボタン付近には銀色の「お降りの方は、このボタンを押してください。」,一部「急停車することがありますからご注意願います」シールが貼られています.

▲オージー製降車ボタン+案内シール

(WS-260シリーズ) |

▲オージー製降車ボタン+案内シール

(WS-280シリーズ) |

【運転席背後の広告枠・系統図枠】

運転席背後は,広告枠,系統図枠,ポリカーボネート板によって客席と仕切られています.

このうち,B3サイズの広告枠と,変則サイズの系統図枠の組み合わせが特徴的です.

【停留所名表示器】

市バスは原則として均一料金のため,運賃表示器は設置されていません.

車両最前部に,次停留所名のみ表示する「停留所名表示器」が設置されています.

平成3年〜平成28年度は一段表示のLED式で,レゾナント製です.

平成29年度からは,液晶化されました.

基本は前部に1箇所設置です.

(不慣れな利用者の多い都心ループ専用車のみ,中扉後部に2台目を設置)

【乗降確認センサー】

各停留所での乗降者数をカウントするためのセンターが,前後扉に装着されています.

▲運転席背後の広告枠・系統図枠

レゾナント製停留所名表示器(〜H28年度) |

▲停留所名表示器を液晶化(H29年度〜) |

次の項目は,別ページ [解説]運転席機器 に掲載しています. [解説]運転席機器 に掲載しています.

バスロケ車載システムは,別ページ 市バス路線>関連施設・設備 に掲載しています. 市バス路線>関連施設・設備 に掲載しています.

【スタッフダイヤ板差し】

かつて,その日の乗務行路を全て記載した行路表(スタッフダイヤ板)1枚のみを差していたため,大型のダイヤ板差しが用意されています.

▲市バスの運転席の様子 |

|

【車内ミラー】

多数設置されている路線バスの車内ミラーですが,市バス独自の安全対策でミラーが増設されています.

<運転席左側>

平成23年新車から,メインのバックミラー横に補助曲線ミラーが追加され,旧車も追加装備しました.

令和3年度新車から,中扉乗降確認用車内ミラーの上に補助ミラーが追加されました.

<運転席右側>

運転席の右上に設置された縦長の補助ミラーは,古くから採用されている歴史ある装備品の一つです.

このようにして,車内の死角を少なくすることで,車内事故防止に取り組んでいます.

▲バックミラー横の補助曲線ミラー |

▲昔からある運転席の右上の補助ミラー |

【車両番号銘板・事業者銘板】

プレートやシールなどで,前面方向幕蓋に掲出されています.

基幹系統車は茶色,一般系統車は青色です.

▲車両番号・事業者銘板(一般系統車) |

|

平成17年度〜「標準ノンステップバス認定」車両 平成17年度〜「標準ノンステップバス認定」車両 |

|

「標準仕様ノンステップバスの認定制度」が始まって以降,平成16年度以降の購入車両は,認定制度に基づいた標準仕様を基本として導入されています.

その中でも,わずかに残る名古屋市営仕様を取り上げます.

ここでは,平成28年以降の仕様では見られない,主に平成17年度(2005年度)〜平成26年度(2014年度)ごろ特有の仕様を紹介します.

参考【認定制度ステッカー】

平成16年1月制度新設時の「標準ノンステップバス認定」車両のステッカーは,青色です.

平成18年3月制度改定後の「標準ノンステップバス(2005)認定」車両のステッカーは,緑色です.

※名市交仕様ではなく全国共通です.

▲標準ノンステ認定ステッカー(当初) |

▲標準ノンステ認定ステッカー(2005) |

【バッテリーリレースイッチ】

「バッテリーリレースイッチ(メインスイッチ)」が,車内のほか車外にも増設されています.

平成28年以降は車両前面に設置されていますが,以前のものは,乗務員が乗降時に操作しやすいよう,車外前扉後方に設置されていました.

▲車外前扉後方に増設されたメインSWの蓋 |

|

【新旧バスロケアンテナ・無線アンテナ】

屋根上装備品のうち,ベンチレータ(前方の角形,後方の丸型)配置は以前より変わりありません.

バスロケシステムについては,電子機器のため頻繁に機器更新があり,屋根上のアンテナ類も都度増設されています.

屋根上の最前方にある黒い小さな固まりが,平成26年より運用を開始した新バスロケ用アンテナです.

新車以外は使用停止したアンテナ類がそのまま残されています.

正面向かって左側にMCA無線アンテナ,右側にIRアンテナが残っています.

▲屋根上のベンチレータ&アンテナ類 |

▲新旧アンテナ類 |

【方向幕(行先表示器)】

方向幕は平成15年秋よりLED式(単色)が採用されています.レシップ製です.

側面表示器は,前乗り式のため,前扉横に設置されています.

唯一,中乗り式の基幹2系統専用車のみ,前扉〜中扉の中間に設置されています.

【前照灯(ヘッドライト)】

平成29年度よりヘッドライトのLED化が行われています.

4灯式車両はロービーム灯のみがLED化の対象です.

【デイランプ】

昼間時の事故防止のため,平成21年より前面バンパー付近にLED式の昼間点灯装置が装着されました.

▲LECIP製LED式方向幕(前面)とデイランプ |

▲LED式方向幕(側面)

上:前乗り車両/下:中乗り車両(基幹2系統) |

【車外照射灯(更新)】

中扉上に,中扉開閉時に点灯する車外照射灯が設置されています.

従来は蛍光灯(黒色もしくは車体色カバー付き)でしたが,平成26年夏より平成16年式以降のCNG車以外の車両については白色LED(ゴールドキング製:白色カバー付き)に更新されました.

新しいLED車外照射灯は取付位置の地色に関係なく白色カバーのため,目立ちます.

平成26年12月式以降は納入当初からLED仕様のため,外観上は黒色カバーに戻っています.

▲旧タイプ(蛍光灯)と平成26年式以降(LED)のカバーは車体色 |

▲平成16年式〜平成25年式(CNG車除く)はLED(白色カバー)に更新された |

【路肩灯(更新)】

中扉の後ろ,後部タイヤハウス前に路肩灯が設置されています.

従来は電球式(車体色カバー付き)でしたが,平成26年9月より平成16年式以降のCNG車以外の車両についてはLED式(レシップ製:白色カバー付き)に更新されました.

新しいLED路肩灯は白色カバーのため,同じく白色の車外照射灯と合わせ目立ちます.

平成26年12月式以降は納入当初からLED仕様のため,外観上は車体色(青色)カバーに戻っています.

▲旧タイプ(電球)と平成26年式以降(LED)の路肩灯カバーは車体色 |

▲平成16年式〜平成25年式(CNG車除く)は電球からLEDに更新され,カバーが白色に |

【座席配置】

平成13年より全車ノンステップバスでの導入となっています.

扉配置は前中扉で,前扉はグライドスライドドア,中扉は引戸です.

座席配置は,前扉〜中扉間は一人掛け前向きシートと,燃料タンク上は横向きシートの組み合わせ.

中扉以降は二人掛けシートの都市型仕様が採用されています.

▲標準ノンステ仕様の車内(都市型) |

|

【室内灯】

室内灯は千鳥配置で,大型車は6〜7灯が,中型車は5〜6灯が設置されています.

従来は蛍光灯が使用されていましたが,平成26年夏より平成16年式以降のCNG車以外の車両はLED(ゴールドキング製)に交換されました.

グローブは従来品を再利用しているため,更新後も見た目はほぼ同じですが,よく見るとLED球の点々が見えます.

平成26年12月式以降の車両は新製時からLED室内灯を採用しました.

直管タイプのものが使用されており,LED球の点々は見えません.

▲蛍光灯を使用した従来からの室内灯 |

▲LED改造された室内灯 |

【運転席背後の広告枠・系統図枠】

運転席背後は,広告枠,系統図枠,ポリカーボネート板によって客席と仕切られています.

このうち,B3サイズの広告枠と,変則サイズの系統図枠の組み合わせが特徴的です.

平成20年式までは系統図枠が上に,平成21年式からは逆転して広告枠が上に取り付けられています.

▲上:系統図/下:広告(画像はH12年式) |

▲上:広告/下:系統図(画像はH24年式) |

次の項目は,別ページ [解説]運転席機器 に掲載しています. [解説]運転席機器 に掲載しています.

【スタッフダイヤ板差し】

かつて,その日の乗務行路を全て記載した行路表(スタッフダイヤ板)1枚のみを差していたため,大型のダイヤ板差しが用意されています.

全停留所のダイヤを掲載するようになった現在でも,大きさはそのままです.

当初は運転士から離れた位置に設置されていましたが,平成22年からは運転士寄りに設置箇所が変更されています.

▲左端に設置されたダイヤ表差し |

▲H22から運転士寄りに移設 |

【バスロケ・無線システム】

バスロケ・無線システムについては,情報通信機器のため頻繁に更新されています.

以下の写真は,第三世代・第四世代バスロケのものです.

バスロケシステムは,別ページ 市バス路線>関連施設・設備 に掲載しています. 市バス路線>関連施設・設備 に掲載しています.

▲運転席背後の新旧バスロケ&無線機器

(上:旧システム/下:現システム) |

▲増設されたバスロケ受信状況ランプ |

平成9年度〜 コスト縮減(グレードダウン車) 平成9年度〜 コスト縮減(グレードダウン車) |

|

平成9年度(平成10年式)以降は,ノンステップ車の調達が始まったこと,コスト縮減が重要視されるようになったこと,随意契約ではなく一般競争入札とするためメーカー問わず応札可能な必要最低限の発注仕様とする必要があるなどの事情により,「名市交仕様」が導入しづらくなっていきました.

この時期の車両は,従来からの豪勢な名市交仕様と,簡素な標準仕様が入り混じる,過渡期特有の面白さがあります.

【方向幕】

平成14年度まで字幕式(三浦製作所製),平成15年度から単色LED式(レシップ製)です.

前面方向幕は,平成10年度まで系統・行先分離型(2本幕),平成11年度から系統・行先一体型(1本幕)です.

【側窓】

銀サッシのメトロ窓から,黒サッシの逆T窓に変更されました.

(サッシ色はメーカーによる)

【乗降扉】

平成9年度まで3扉,平成10年度から2扉です.

ツーステップ車の場合,2扉の場合でも降車スピードを重視して4枚折戸としています.

▲ |

|

【尾灯配置(テールランプ)等】

尾灯やウィンカーを増設するなど,名古屋市営独特のテールランプ配置となっています.

大型車は,平成6年度後期導入分から,腰部+裾部上下2段配置となりました.

「バス優先 発車にご協力を...!!」ステッカーも特長的です.

▲大型車は上下2段テールランプを配置 |

▲特徴的な尾灯配置はノンステ車にも継承 |

平成3年度〜 通称「グレードアップ車」 平成3年度〜 通称「グレードアップ車」 |

|

かつての公営交通のバス車両は,違うメーカーの車両でも,独自の仕様を多数盛り込むことで,できるだけ操作性や部品を統一する傾向にありました.

名古屋市も同様で,平成9年ごろまでは「名市交仕様」と呼ばれる独特の装備を多数備えていました.

特に平成3年後期に導入された車両は「グレードアップ車」と呼ばれ,メトロ窓や横引きカーテン,ハイバックシートなど,高級感ある装備が特徴でした.

【方向幕】

字幕式(三浦製作所製)です.

前面方向幕は,系統・行先分離型(2本幕)です.

【側窓】

平成8年度まで,名古屋市営の代名詞といえば「銀サッシのメトロ窓」でした.

【乗降扉】

大量輸送・乗降時間短縮を重視し,一般系統車は平成9年度まで3扉でした.

基幹2号系統は中乗り方式のため,2扉(中扉は4枚折戸)でした.

▲ |

|

【尾灯配置(テールランプ)等】

尾灯やウィンカーを増設するなど,名古屋市営独特のテールランプ配置となっています.

大型車は,平成6年度前期導入分まで,腰部3連式テールランプでした.

【ウィンカーリレー】

画像はありませんが,右左折灯(ウィンカー)のリレーも独自仕様で,点滅速度が早いのが特長でした.

▲腰部3連式テールランプ |

|

【ベンチレータ】

屋根上装備品では,冷房装置やベンチレータの数・配置は車種によって異なりますが,車両前方に設置された角形ベンチレータ(通風口)は各車共通でした.

【バスロケ用アンテナ】

屋根上の最前方左側に,バスロケ用IRアンテナが設置されていました.

▲屋根上 ベンチレータとバスロケアンテナ |

|

後日執筆予定.

【座席配置・座席形状】

【カーテン】

【室内灯】

【案内表示器】

【運転席周辺機器】

▼もどる

|