|

交通局オリジナル装備品のうち,運転席まわりのワンマン機器等を紹介します.

車体外装の装備品は 名市交仕様に,バスロケは 名市交仕様に,バスロケは 関連施設・設備に掲載しています. 関連施設・設備に掲載しています.

| seq |

市バス運転席周辺ワンマン機器等 |

| 11 |

乗客案内・表示装置システム |

音声合成放送装置 |

| 12 |

系統設定器(液晶モニター) |

| 13 |

手元操作器 |

| 14 |

停留所名表示器 |

| 21 |

運転支援・安全補助装置 |

運行支援システム |

| 22 |

ドラレコ・デジタコ |

| 23 |

安全確認放送装置 |

| 24 |

サイドビューモニター |

| 31 |

バス料金箱 |

|

乗客案内・表示装置システム 乗客案内・表示装置システム |

|

運転席周りの主要ワンマン機器のうち,主たるものが乗客への案内装置関係です.

「音声合成放送装置」を中心に,「系統設定器」「操作器」「停留所名表示器」等で構成されています .

運転士による系統設定等の操作により,運行系統や行先,次停留所名を,電光表示や音声で案内します.

近年では,運転士へ運行をサポートする機能も付加されています.

音声合成放送装置は,乗客案内・表示装置システムの中心となる装置です.

AGS(Auto Guide System),ラムコーダーともいいます.

各種操作情報・データを集約し,乗客に電光掲示や音声で情報を伝えます.

ワンマン運行装置において最重要となる機器ですが,運転席頭上に設置されており,乗客としてはあまり目にすることはありません.

レゾナント・システムズの製品が使用されています.

【FC-7000B型】

平成27年度(2015年度)の運行支援システム導入時に一斉更新された主力機種です.

【FC-8000型】

後継機種(最新機種)です.

令和5年度(2023年度)購入車両から採用されています.

▲運転席の頭上に設置された機器類 |

▲同左 音声合成放送装置 レゾナント製

(画像の機種はFC-7000NA) |

| |

▲レゾナント製(FC-8000)画像準備中 |

系統設定器(タッチパネル式カラー系統設定リモコン)・運転士用カラー液晶モニターは,一部車両を除き運転席の右側に設置されています.

画面はタッチパネル式となっており,次のような機能があります.

・系統設定機能(運行系統の入力設定)

・電子スターフ機能(運行中はダイヤデータ(停留所と時刻情報等)を表示)

・運行支援機能(交差点での進路表示や早遅早発防止警告など)

・バックモニター機能(バックギア投入時)

・補助放送機能(マナー啓発等の任意アナウンスを放送)

レゾナント・システムズの製品が使用されています.

【TFD-8000型】

平成27年度(2015年度)の運行支援システム導入時に一斉更新された主力機種です.

画面デザインは青色と灰色を基調としています.

導入後も度々改良されており,平成29年3月に補助放送機能が追加され,テンキーに文字が追記されました.

(補助放送の内容は随時更新されています)

令和2年秋に,画面映り込み防止のため,モニター周りのフードが大型化改造されました.

【TFD-9000型】

後継機種(最新機種)です.

令和5年度(2023年度)購入車両から採用されています.

画面デザインは黒色を基調としています.

外観上の大きな違いは,テンキーが本体(液晶画面)一体型から,別置オプションとなりました.

▲市バス運転席周りの様子 |

▲系統設定器(運転士用カラー液晶モニター)

(TFD-8000/モニタ周りフード改修前) |

| |

▲系統設定器(TFD-9000)画像準備中 |

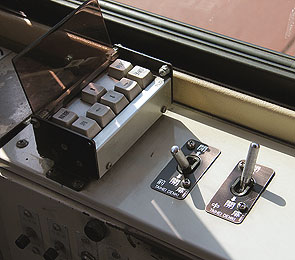

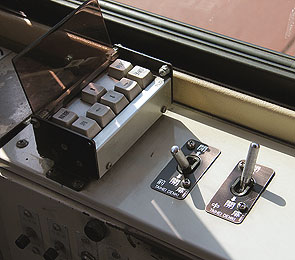

運転席の右側に「操作器」が設置されています.

上面,一番大きなボタンは「停留所の送り」ボタンです.その右側が「停留所の戻り」ボタンです.

一番右側のトグルスイッチは,マイク切替(車外・切・車内)です.

音声合成放送装置等のデジタル機器は機種更新されますが,このアナログ機器は昔から変わりません.

▲運転席右側操作盤の様子 |

|

市バスは原則として均一料金のため,運賃表示器は設置されていません.

次停留所名のみ表示する「停留所名表示器」が,車両最前部に1台設置されています.

(都心ループ専用車のみ,車両最前部に加え,中扉後部に2台目が設置されています.)

平成3年(1991年)のグレードアップ車以降の車両において,「音声合成放送装置」と合わせ「停留所名表示器」が新規採用されました.

一段表示のLED式で,時計付きです.レゾナント製です.

▲LED式の停留所名表示器 |

|

都心ループ専用車は,平成29年(2017年)3月に,新製車両,既存車両ともに液晶モニターに変更されました.

車両最前部に27インチが1台,中扉後部に22インチが1台の計2台設置です.

一般車両については,平成29年(2017年)11月の新製車両より,液晶モニター(車両最前部/27インチ)が採用されました.

新製車両のみ採用されており,既存車両(LED式)の更新は行われていません.

▲液晶モニターを2台搭載する都心ループ車 |

▲一般車両は1台のみ搭載する |

なお,停留所名表示器周辺に掲出されていた名札掲示は,令和5年9月末をもって廃止されました.

平成27年度の運行支援システム導入以前に採用されていた機器を紹介します.

過去の市バス車両の車内案内放送は「ネプチューンテープ」でした.

(一般車の場合)平成3年(1991年)のグレードアップ車以降の車両において,当ページ冒頭で紹介した「音声合成放送装置」が採用されました.

初期の「音声合成放送装置」の操作端末として,市バスでは,他社で多く採用されていたテンキー入力ではなく,「モニター画面」と「系統設定リモコン」を使用して運行系統の設定を行っていました.

▲古い車両の運転席右側の様子 |

▲系統操作リモコン(テンキー) |

当初はブラウン管モニターでした.

平成16年(2004年)式の新製車両からは,パナソニック製7インチワイドカラー液晶モニターが採用されました.

平成19年(2007年)には,モニターの機種変更がありました.

▲H16〜初代液晶モニター(画像はモニタ左設置) |

▲H19〜二台目液晶モニターとリモコン |

平成21年(2009年)式の新製車両からは,レゾナント製の新型液晶モニターが採用されました.

新型は,バックモニターと連動するとともに,タッチパネル操作式となりました.

これに伴い「系統設定リモコン」は廃止されました.

▲H21〜タッチパネル化(リモコン廃止) |

|

運転支援・安全補助装置 運転支援・安全補助装置 |

|

運転席周りの主要ワンマン機器のうち,運転士支援装置や安全補助装置関連を紹介します.

経路間違いや早発,行先表示間違いなど,運転士の"うっかり"に起因する運行ミスを防止するため,平成27年度(2015年度)に,音声合成放送装置と系統設定器を更新すると共に,これら機器にレゾナント製「運行支援システム」がインストールされました.

(運行支援システム専用の機器はない)

(音声合成放送装置にインストールして,系統設定器に表示操作)

「運行支援システム」には,次の3つの機能があります.

(1)ダイヤ一括登録機能

運行前にダイヤ呼出番号を一度入力するだけで,当日の行路(スタッフダイヤ板に表示されている路線)を一括で登録できる.

→登録間違いによる運行路線間違い,方向幕掲出間違いを防止する.

(2)早発・遅発防止機能(電子スタッフ機能)

画面に停留所名と発車時刻,現在時刻との差を表示する.早発の可能性がある場合は,次停留所名の背景を赤色で表示する.

発車時刻よりも前に閉扉操作等を行った場合は早発警告アラーム音が鳴る

→早発を防止する.

始発停の発車時刻の数分前に注意喚起放送が流れる.

→遅発を防止する.

降車ボタンが押下された時は,次停留所名の背景を橙色で表示する.(追加機能)

→停留所の誤通過を防止する.

(3)進路指示機能(ナビ機能)

分岐点などの登録地点で,進路指示(直進,右左折等)を画面表示・音声で案内する.

バス停見落とし箇所や事故多発地点等で,注意喚起を画面表示・音声で案内する.

→経路誤りや,事故を防止する.

▲運行支援システム画面(電子スタッフ機能)

停留所名と現在時刻と発車時刻の差を表示する

(画面表示:TFD-8000ver) |

▲運行支援システム画面(ナビ機能)

登録地点で進路指示を表示する

(画面表示:TFD-8000ver) |

|

平成21年度〜 ドライブレコーダー・デジタルタコグラフ |

|

|

市バス全車両には,ドライブレコーダー兼デジタルタコグラフが搭載されています.

従前の機種は,クラリオン製,レゾナント製,ヤザキ製が使われていましたが,機器更新にあわせてD-TEG(ディーテグ)製(CRX3008T,CRX3108T等)に順次更新・統一されてきています.

(委託営業所用機器も交通局にて調達)

(画像準備中)

▲D-TEG製デジタルタコ一体型ドライブレコーダー |

|

これまでのドラレコ機器の変遷は 営業所特徴 営業所特徴 ページを参照 ページを参照

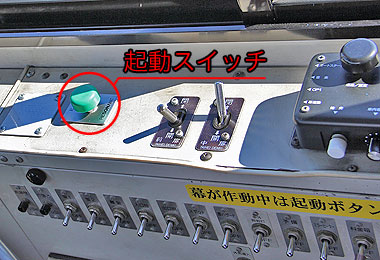

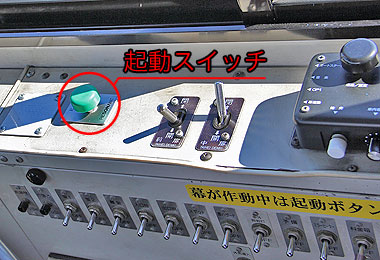

交通事故対策の一環として,平成26年(2014年)7月から令和5年度にかけて順次導入された装備品です.

(先行導入車は平成25年から)

車内では,運転席右側に起動スイッチ(緑色)とスピーカーが設置されています.

車外では,前面バンパー内にスピーカーが設置されています.

【自転車・歩行者向け注意喚起】

運転席の起動スイッチを押下すると,車外スピーカーから「バスにご注意ください」と放送を流すことができます.

【運転士向け注意喚起】

シートベルト締め忘れ,パーキングブレーキかけ忘れを予防する運転士向け注意喚起放送が自動で流れます.

【導入営業所と年次】

一斉導入ではなく,毎年1〜2営業所ずつ設置されました.

平成26年度(2014年度):猪高営業所,緑営業所

(事故件数の多い営業所で試験導入)

平成29年度(2017年度):鳴尾営業所

平成30年度(2018年度):稲西営業所

令和元年度(2019年度):中川営業所

令和2年度(2020年度):如意営業所,御器所営業所

令和3年度(2021年度):大森営業所

令和4年度(2022年度):浄心営業所,野並営業所

令和5年度(2023年度):楠営業所,港明営業所,メーグル,ガイド

▲安全確認放送装置

運転席右横の起動スイッチ |

|

令和4年度(2022年度)の三菱ふそう車導入を契機に採用された装備品です.

車外左側面にサイドビューカメラが,車内運転台の左側に同モニターが新設されました.

バス料金箱 バス料金箱 |

|

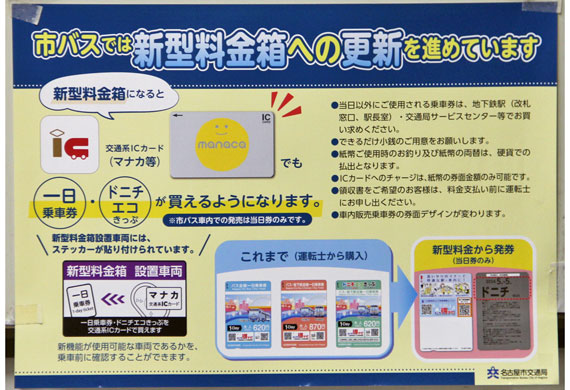

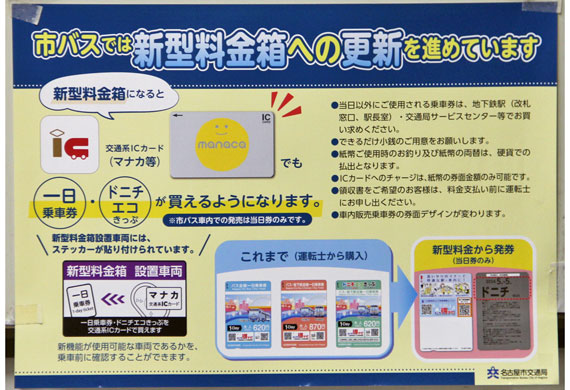

市バスが搭載している「料金箱(運賃箱)」を紹介します.

市バスは均一料金制のため,整理券発行器やICカード乗車リーダーは設置されていません.

令和6年7月の新紙幣導入のタイミングにあわせ,令和6年7月から12月にかけて,全1,022台のバス料金箱が更新されました.

新機種は,小田原機器製キャッシュレス決済型運賃箱RX-FCM型です.

当初契約金額は9億3,500万円です.

新機種では従来機能に加え,次の機能が追加されました.

「磁気カード処理部に磁気カードBOXを搭載」

・磁気カード一日乗車券の新規発行

「料金箱に印刷プリンタ搭載」

・料金箱にて遅延証明書,バス乗継票,領収書を発行

「料金箱の高機能化」

・一日乗車券類購入時にICカード(SF)の支払い可能

・ファミリーバス定期サービス利用時にICカード(SF)の支払い可能

・高額紙幣チャージが可能

料金箱本体(RX-FCM型)と外付け磁気カード処理部の組み合わせです.

料金箱本体の機能は,モニター画面(共用・乗務員タッチパネル),現金処理・IC処理部・プリンタです.

磁気カード(発売・印字)は外付け磁気カード処理部で対応します.

| 機種 |

現金 |

高額

紙幣 |

磁気

券 |

IC |

紙券 |

一日券

発行 |

印刷

機能 |

新機種RX-FCM

(小田原製) |

◯ |

× |

◯ |

◯ |

● |

◯ |

◯ |

前機種LF-B

(レシップ製) |

◯ |

× |

◯ |

◯ |

● |

× |

× |

(注釈)●紙券は目視による読み取り

▲小田原機器製 新型機種RX-FCM

+磁気カード処理部を外付け |

▲朝ラッシュ時の基幹バスで活躍する可搬式

ICカード処理が主のため磁気カード未搭載 |

※金品取扱機器のため,これ以上の詳細情報・画像の掲載は,当機種の廃止後まで控えます.

令和6年3月に,御器所営業所に管理装置が,同営業所所属の2両(NF565,NMS189)に料金箱が先行導入され,実運用試験に供されました.

令和6年7月から12月にかけて本格導入(料金箱1,020台,11営業所導入)されました.

導入直後は新機能は使用されず,整備完了した営業所ごとに順次新機能の使用が始められました.

新機能が使用できる車両には,前扉ヨコにステッカーが掲出されました.

▲更新を伝える駅掲出ポスター |

▲新機能(1日乗車券類のICカード購入等)利用可能車両に掲出されたステッカー |

▲R7年掲出の料金箱の機能紹介ポスター |

|

【導入時のトラブル】

令和6年11月25日始発より,御器所営業所の車両で新機能の使用が開始されましたが,それと同時にその他営業所の車両の料金箱が起動しなくなる 大規模なシステム障害 大規模なシステム障害 が発生しました. が発生しました.

平成23年(2011年)2月のICカード導入に先立ち,料金箱が更新されました.

機種は,レシップ製のLF-B型です.

令和6年(2024年)に,後継機種(小田原機器製)に置き換えられ消滅しました.

市バスは均一料金制のため,つり銭自動払出し方式で,自動での両替機能はありません.

前乗り料金先払いタイプと,後乗り後払いタイプ(基幹2号系統のみ)の2種類あります.

機能は一緒ですが,ICカードリーダーの向きや磁気カード挿入口等のレイアウトが異なっています.

▲レシップ製LF-B型

(一般タイプ:先払い) |

▲レシップ製LF-B型

(基幹2タイプ:後払い) |

▲運転士側 |

▲料金箱上面 |

▲運転士操作部 |

ICカード導入以前の料金箱は,小田原機器製のRX-FA2型を使用していました.

磁気カードリーダーは外付けです.

▲小田原機器製RX-FA2形 |

▲同左 運転士側 |

▲同左 運転士操作部 |

▼もどる

|