|

このページでは「券売機」を紹介します.

乗車券のみ発売の単純機能タイプからマナカ対応マルチタイプまで,新旧機器を掲載しています.

解説 自動券売機の歴史 解説 自動券売機の歴史 |

|

地下鉄の出札業務の自動化への取り組みは早く,昭和32年の地下鉄開業と同時に自動券売機が導入されました.

当時のものは,あらかじめ印刷してある券を販売するのみで,つり銭機能はありませんでした.

つり銭の出る券売機は昭和43年に初めて導入されましたが,発売金額は1種類のみで料金ごとに券売機を置いていました.

複数金額の乗車券が発売可能になったのは,昭和44年のことです.

その後,自動改札機の導入に先立ち,昭和51年からは磁気券対応の券売機の導入が始まりました.

昭和53年には硬貨のみでなく千円札に新たに対応するとともに,従来のインク印刷から感熱印字の機種が登場し,インクで手が汚れるトラブルも減っていきました.

昭和63年にはプリペイド方式のリリーカードに対応し,カード券専用の発売機のみ高額紙幣にも対応しました.

普通券が高額紙幣で買えるようになったのは,平成8年導入の金銭投入口を低くした傾斜式券売機からです.

平成15年からは液晶画面のタッチパネル式となり,足元の切り込みスペースや音声案内に対応するなどバリアフリーに配慮されています.

平成23年からはタッチパネル式を改造しICカードにも対応するようになりました.

令和4年からはクレジットカードへの対応も始まりました.

券売機は年々改良が加えられています.

令和5年にはタッチパネル画面を拡大した2機種(旅行者向け・一般向け)が登場しました.

解説 自動券売機の型式名と番台・識別番号について 解説 自動券売機の型式名と番台・識別番号について |

|

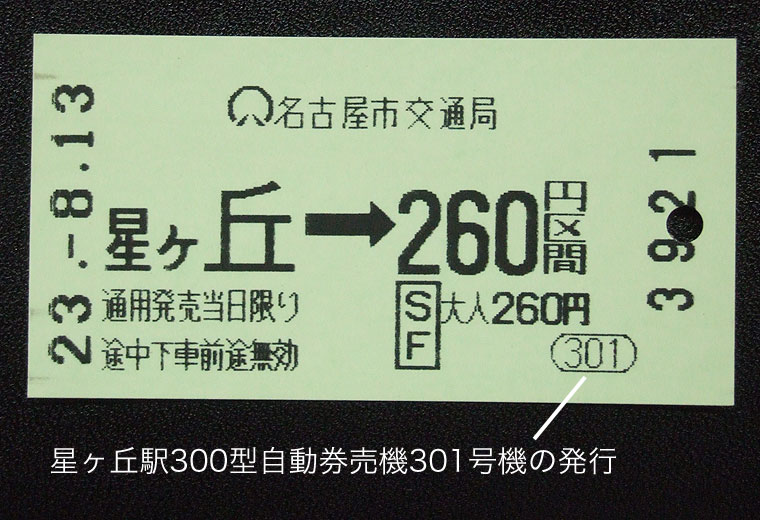

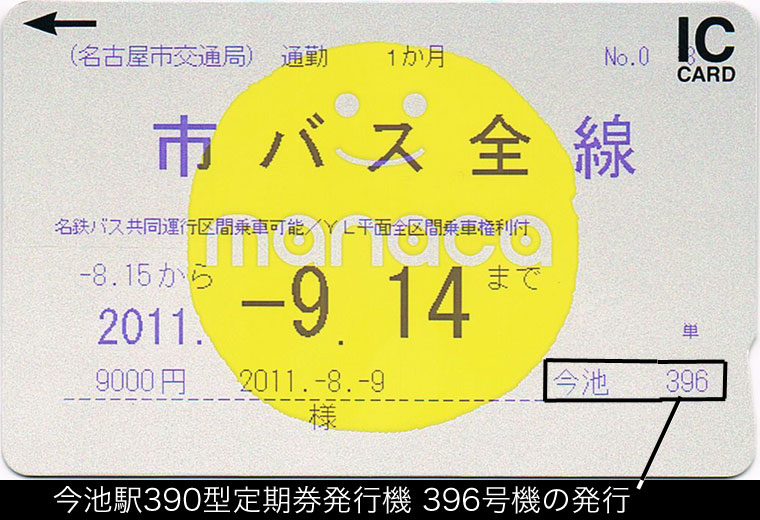

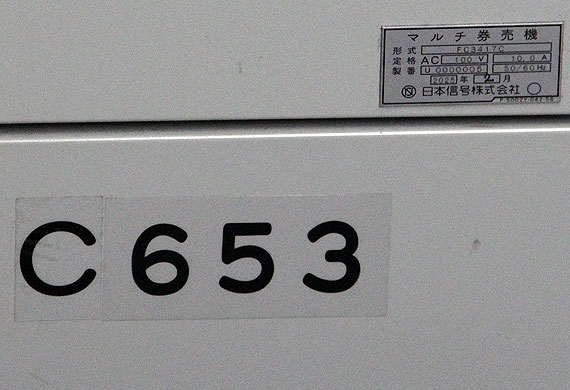

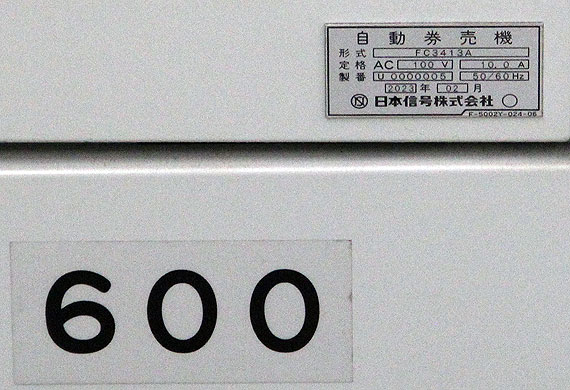

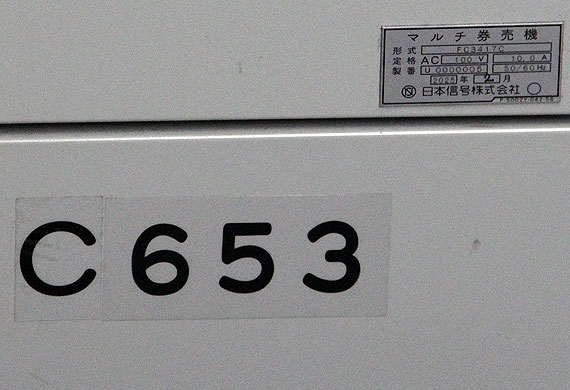

交通局で使用されているの全ての自動券売機,定期券発行機,精算機,チャージ機には,車両形式名のように機種や機能ごとに型式名と3桁の番号(番台)が割与えられています.

例えば,マナカ対応券売機の初期型では,VNK5型(650型)などです.

この型式ごとの番号(番台)を元に,全ての機械に対し,駅ごとの3桁の識別番号(固有番号)が割り与えられています.

例えば名古屋駅651号機などです.

識別番号は券面等で確認することができます.

自動券売機(現行のもの) 自動券売機(現行のもの) |

|

名古屋市営地下鉄では,令和3年まで「ボタン式(傾斜型)」券売機が一部駅に残っていました.

現在は全てICカードに対応した「タッチパネル式」(VNK5型〜)に統一されています.

さらに最近では,初期導入した「タッチパネル式」の更新時期を迎えており,旧型「タッチパネル式」から新型「タッチパネル式」への更新が進められています.

|

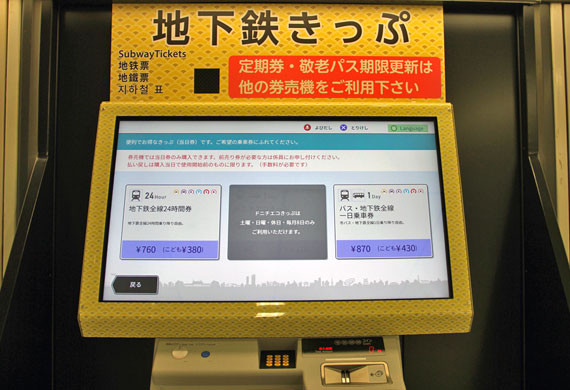

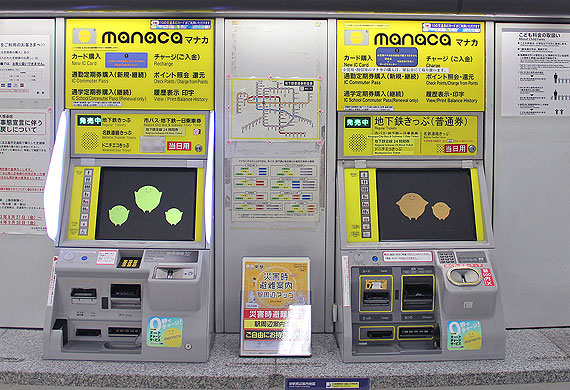

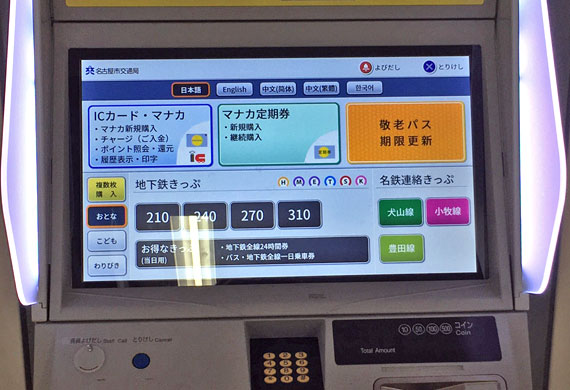

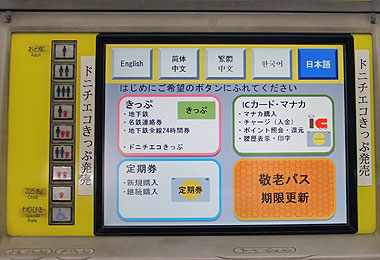

VNK5型(650番台) タッチパネル・ICカード対応型 |

|

|

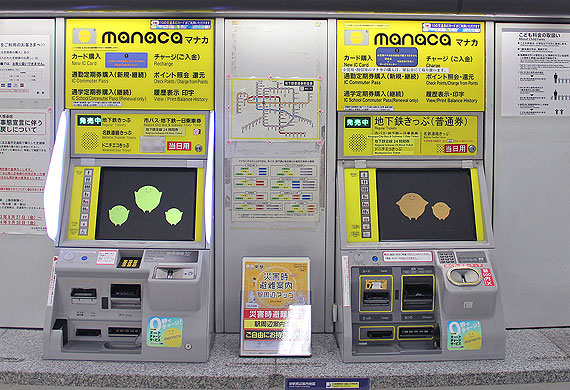

平成23年(2011年)2月のICカード導入にあわせて登場しました.

manacaのテーマカラーである「黄色」が目を引くデザインです.

日本信号製「MX-7」です.

交通局型式はVNK5型で,識別番号は650番台です.

タッチパネル式で,従来の券売機の機能に加え,ICカードmanaca発行やチャージ,manaca定期券発行にも対応しており「フルマルチ券売機」と呼ばれています.

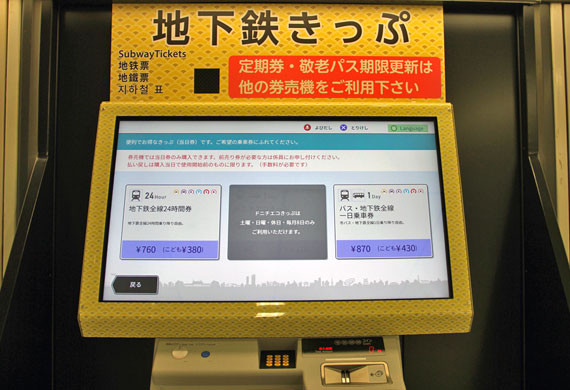

従来は窓口発売だったドニチエコきっぷも発売できます.

登場時の機能は次の通りでした.

・高額紙幣対応

・普通乗車券(名鉄連絡運輸可能)=磁気きっぷ(エド券)

・一日乗車券=磁気カード券

・ドニチエコきっぷ=磁気カード券

・manaca新規カード購入=ICカード券

・manaca通勤定期券(新規・継続)

・manaca通学定期券(継続)

・manacaチャージ・ポイント還元・履歴印字

平成29年8月から,敬老パスの期限更新機能が追加されました.

平成29年10月から,一日乗車券&ドニチエコきっぷの発売が磁気カードから85mm券に切り替えられました.

令和元年5月から,地下鉄全線一日乗車券に代え,地下鉄全線24時間券に切り替えられました.

令和3年11月現在,新500円硬貨は未対応です(未対応シール貼り付け).

経年のため,一部が令和5年度に後継機種(新650型)に更新されます.

※画面表示の変遷は下記をご覧ください.

▲登場時(ICサービスイン)の様子

マルチ券売機の650型 |

▲敬老パス対応

地下鉄24時間券切り替え後 |

▲新500円硬貨未対応

(未対応シール貼り付け) |

| |

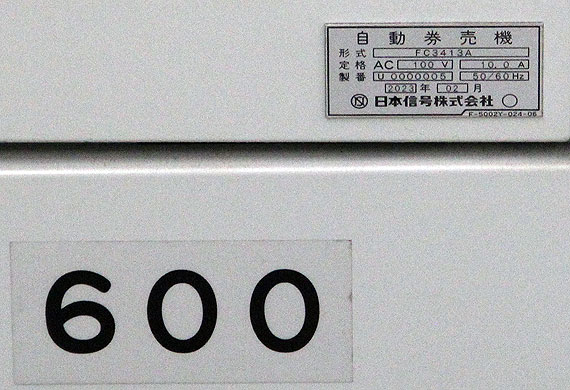

▲券売機番号と日本信号銘板 |

|

VNK6型(600番台) タッチパネル・ICカード対応 |

|

|

平成29年(2017年)1月より導入された「フルマルチ券売機」の新モデルです.

日本信号製「MX-8」です.

交通局型式はVNK6型で,識別番号は600番台です.

MX-7の後継機種で,硬貨投入口やテンキーが改良されています.

後方確認用ミラーも追加されています.

券売機本体の両側に配置された光るプレートが特徴的です.

【動作と発光色】

待機中 :白色

操作中 :黄色

呼び出し:紫色

エラー :赤色

発売中止:消灯

券売機の機能は,基本的に650型と同じです.

新500円硬貨(令和3年11月流通)に対応済みです.

▲600型登場時(H29年頃)の様子

左:最新600型/右:650型 |

▲R3年11月頃の様子

左側600型のみ新500円硬貨に対応済み |

▲プレートの発光色が変わる

(操作中は黄色に発光) |

|

|

VNK6型(改)(600番台) タッチパネル・ICカード・クレカ対応 |

|

|

令和3年12月に,一部のVNK6型券売機が改修されました.

令和4年2月15日より,定期券購入時にクレジットカードが使えます.

(黄色の従来機は現金決済のみ)

従来機種との差別化のため,パネルが黄色からピンク色に変更されました.

券売機自体は日本信号製「MX-8」ですが,新たに内部に組み込まれたクレジットカード決済用機器はオムロン製eZSquareのようで,黄色テンキーが白色ピンパッドに交換されています.

改修後も識別番号は600番台から変わりありません(区別のためC600番台と呼称する場合もあり).

▲左:改造された600型(ピンク色)

▲右:従来の600型(黄色) |

▲600型(改) |

▲各種クレジットに対応 |

▲黄色テンキーから白色 PIN padへ |

|

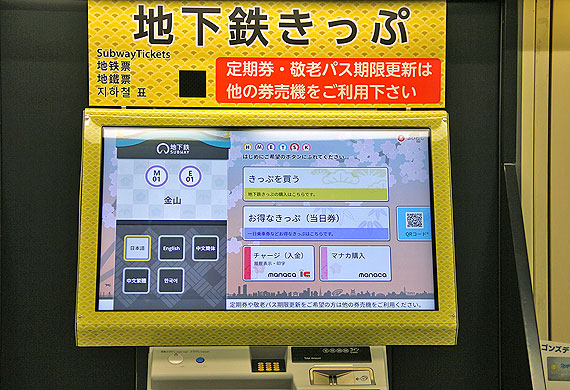

旅行者向け券売機(600番台) 超大型タッチパネル・ICカード対応 |

|

|

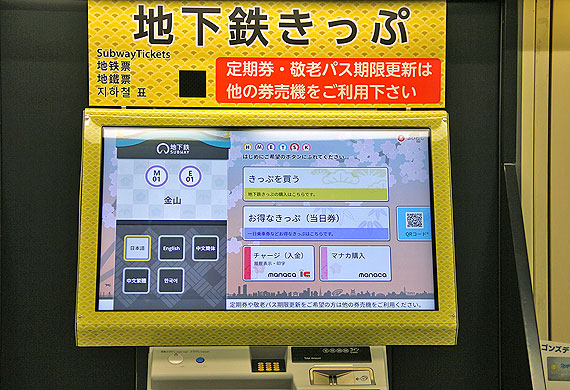

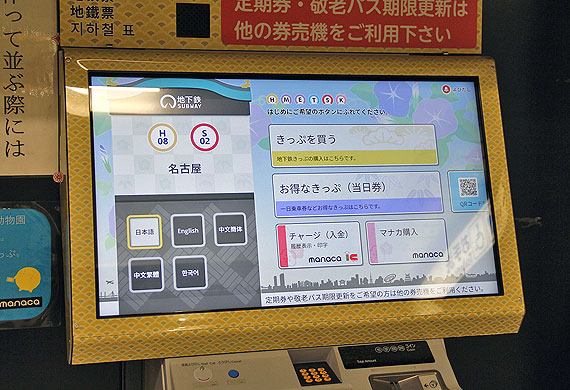

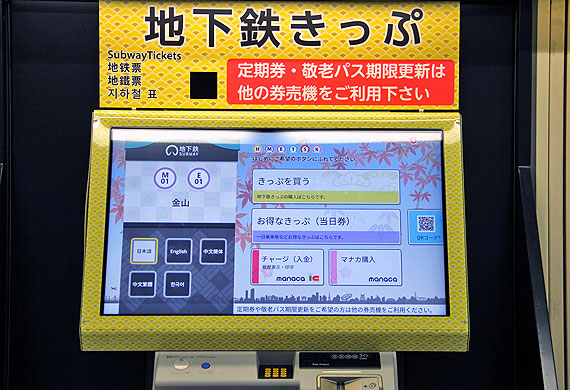

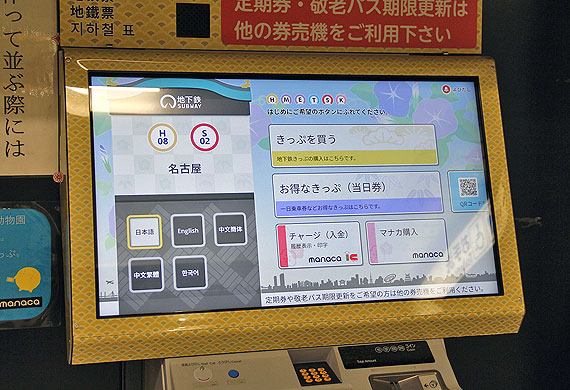

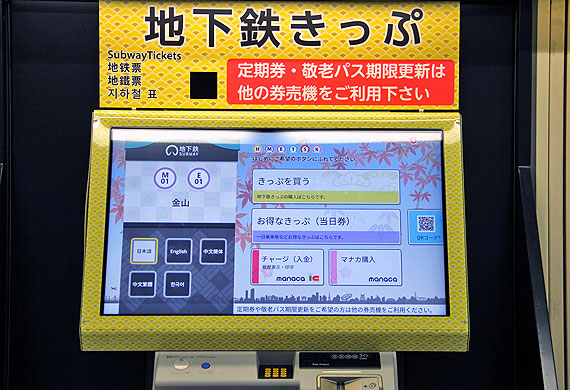

名古屋の地理に不慣れな国内外からの旅行者向けに,観光スポットや駅番号などから地下鉄経路が検索でき,そのまま乗車券購入が可能な「旅行者向け券売機」が令和5年(2023年)3月14日に導入されました.

32インチの大型タッチディスプレイを搭載し,直感的な操作が可能です.

日本語,英語,中国語(簡体・繁体),韓国語の4か国5言語に対応しています.

QRコードをかざすことで,一日乗車券などがすぐに買える機能も搭載しています.

一方で,旅行者優先のため,日常利用者向け機能(定期券購入,敬老パス期限更新,マナカマイレージポイント還元など)は制限されています.

令和5年3月時点の初期設置駅は,名古屋駅6台,栄駅3台,金山駅2台です.

開発製造は日本信号です.

(メーカー名称は「訪日外国人向け次世代券売機」)

交通局型式名は「旅行者向型」「VNKR型」と呼ばれています.

識別番号は前モデルと同じ600番台です.

▲他券売機との比較

画面の大きさの違いが一目瞭然 |

▲旅行者向け券売機の外観

|

▲黄色ウロコ柄?の32インチ大画面 |

▲旅行者向け券売機の銘板 |

▲待機画面(メニュー選択画面)壁紙冬ver. |

▲同左 壁紙春ver. |

▲待機画面(メニュー選択画面)壁紙夏ver. |

▲同左 壁紙秋ver. |

▲「きっぷを買う」画面

従来の金額選択に加えて4種類の購入方法を追加 |

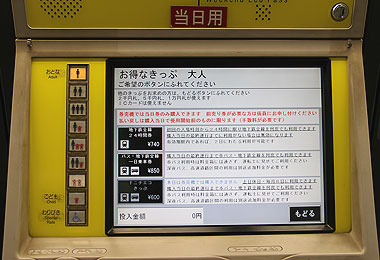

▲「お得なきっぷ(当日券)」画面 |

|

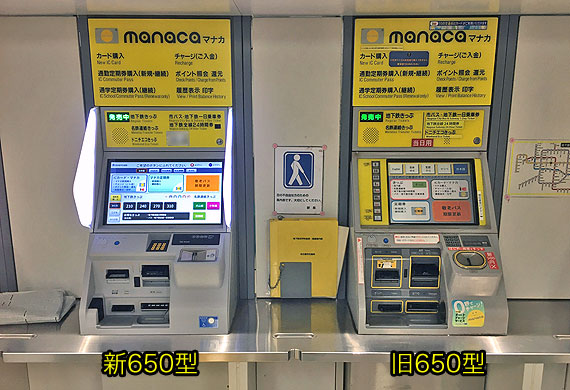

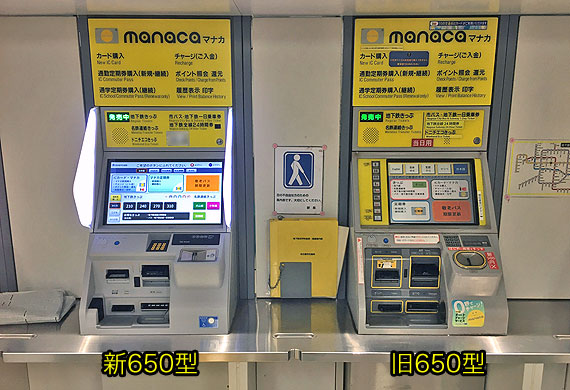

VNK7型(650番台) 大型タッチパネル・ICカード対応 |

|

|

VNK5型(旧650番台機)の後継機種として,令和5年度に導入された最新機種です.

令和5年度に45駅49箇所の券売機を置き換えました.

平成28年度導入の前モデル(600型)の基本機能はそのままに,ユーザーインターフェイスが刷新されています.

ディスプレイは従来の15インチから18.5インチとなり,より多くの情報を表示可能になりました.

クレジットカードとQRリーダーは将来対応(未実装)です.

開発製造は日本信号です.

(メーカー名称は「お客様にやさしい新型自動券売機」)

交通局型式はVNK7型です.

識別番号は新しい番台が割り振られず,置き換え対象機種(VNK5型)の番号である650番台を引き継いています.

▲新650型(VNK7型)と旧650型(VNK5型) |

▲新650型インターフェイス(初期画面) |

|

VNK7型(改)(650番台) 大型タッチパネル・ICカード・クレカ対応 |

|

|

クレジットカード対応券売機増設のため,令和6年度にVNK7型のクレカ対応ver.が導入されました.

パネルがピンク色,白色ピンパッドである点以外は,外観は通常ver.と同じ(18.5in画面)です.

識別番号は650番台です(区別のためC650番台と呼称する場合もあり).

▲令和6年度導入クレカ対応券売機

新650型(VNK7型)桃色ver. |

▲前年度導入の新650型とほぼ同じ |

▲クレカ対応新650型の銘板 |

|

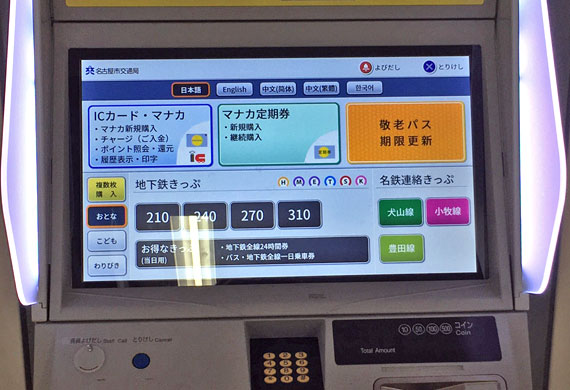

タッチパネル券売機の画面デザイン タッチパネル券売機の画面デザイン |

|

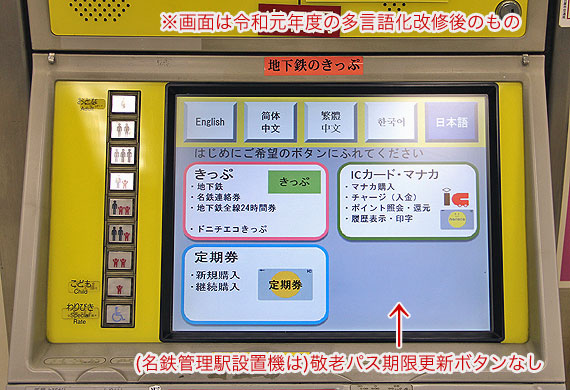

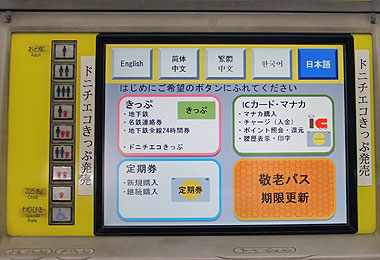

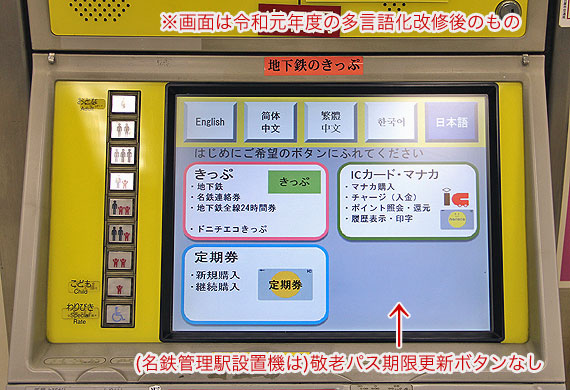

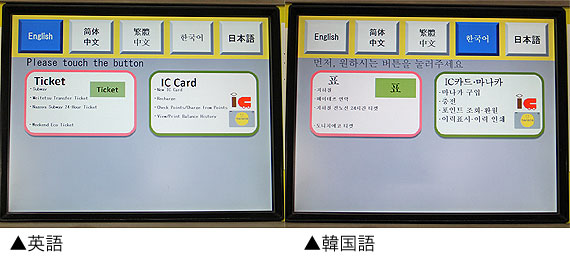

タッチパネルICカード対応自動券売機「フルマルチ券売機」(VNK5型/旧650番台)(VNK6型/600番台)の,インターフェイスについて紹介します.

タッチパネルの画面デザインは,新しいサービスが導入される度に改修されています.

▲manacaサービスイン前夜のVNK5型 |

▲旧画面表示

左:旧初期画面

右:旧ICカード画面 |

平成29年8月より,IC敬老パスの有効期限更新手続きが地下鉄駅でもできるようになりました.

フルマルチ券売機(VNK5型,VNK6型)は,平成29年6月より順次ソフトウェア改修が行われ,画面表示方法が大きく変わりました.

なお,名鉄管理駅(上小田井駅,上飯田駅)では敬老パス期限更新はできないため,この2駅のみ画面表示が異なります.

▲待機画面を追加

スクリーンセイバーでマナカキャラクターが動く |

▲現在の初期表示画面 はじめにメニューを選ぶ

この時点では硬貨等の投入は不可 |

▲次画面(4メニュー)

上段「きっぷ」「定期」

下段「ICカード」「敬老パス」 |

▲名鉄管理駅(上小田井・上飯田)は「敬老パス期限更新」取り扱いなしのため,券売機画面にボタンが表示されない |

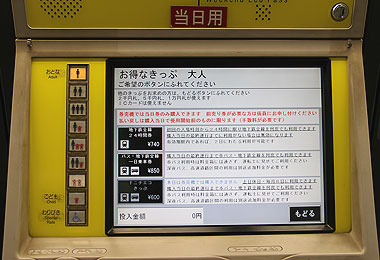

令和元年5月の「地下鉄全線24時間券」を導入した際に,券種選択ボタンが拡大されると共に,一日乗車券購入ボタンが「お得なきっぷ」にまとめられました.

▲1カラム目の券種選択ボタンを大型化 |

▲追加された「お得なきっぷ」購入画面 |

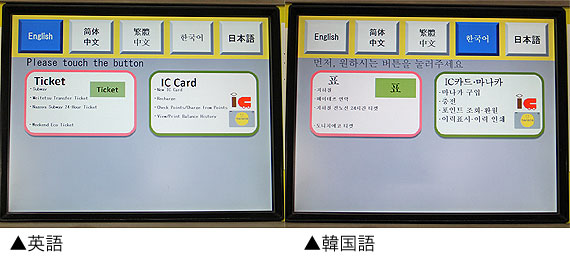

訪日外国人の利便性向上のため,従来の英語に加え,中国語(簡体字,繁体字),韓国語にも対応しました.

ただし画面と音声が外国語で案内されるのみで,発売される乗車券の券面は日本語onlyです.

▲多言語対応後の初期画面(日本語) |

▲外国語選択後の初期画面

きっぷ(片道券,一日券)とICカードの選択のみ |

自動券売機(過去のもの) 自動券売機(過去のもの) |

|

過去に地下鉄駅で運用されていた自動券売機を紹介します.

| 型式名(※) |

登場年度 |

形状 |

機能 |

| 450型等 |

? |

垂直型 |

リリーカード |

| 300型 |

平成8年度 |

傾斜型 |

ユリカ |

| 350型 |

平成8年度 |

傾斜型 |

ユリカ・高額紙幣 |

| 700型 |

平成11年度 |

傾斜型 |

|

| 旧650型 |

平成14年度 |

傾斜型 |

タッチパネル |

(※)正式な交通局型式名称が不明なので,識別番号(番台)を記載しています.

茶系の色合いの落ち着いたデザインの旧型の垂直式券売機です.

リリーカード対応機種として登場しました.

リリーカード使用停止後は,紙幣投入口左のカード挿入口は塞がれました.

ICカード対応タッチパネル機の登場に伴い,撤去消滅しました.

機種は大きく分けて3パターンあり,硬貨専用の地下鉄線きっぷのみ発売できるものと,紙幣対応の名鉄連絡きっぷも発売できるものがありました.

その後,紙幣対応機は地下鉄線きっぷ専用に改造され,中には大人1区(200円区間)専用機に改造されるものもありました.

その他にも派生品として,各種カード発売のできる青緑色のマルチカード発売機もありました.

【主な機種と機種番号】

→550型:硬貨専用,地下鉄きっぷ専用

→450型:硬貨・紙幣対応,地下鉄きっぷ専用(かつては名鉄連絡にも対応)

→450型:硬貨・紙幣対応,地下鉄大人1区専用(2上記を単機能改造)

▲450型 紙幣対応

以前はリリーカードや名鉄連絡にも対応 |

▲450型改 大人1区(200円)改造機

ボタン類の操作は一切なし |

平成8年ごろから登場した,投入口を低い位置に下げた傾斜式の券売機です.

600型へ置き換えられ,令和3年に消滅しました.

グレー地色に緑色の表示灯と,常時点灯の赤色電光案内板が特徴です.

バリエーションとしては3機種ありました.

【主な機種と機種番号】

→300型:硬貨・千円札のみ対応

→350型:硬貨・高額紙幣対応 ※初めて高額紙幣に対応した機種

→700型:磁気カード機能なし

オムロン製です.交通局型式はVNK3型です.

登場時の機能は次の通りでした.

・普通乗車券(名鉄連絡運輸可能)=磁気きっぷ(エド券)

・一日乗車券=磁気カード券

・地下鉄1区特別きっぷ=磁気カード券

・ユリカ(積増機能あり)=磁気カード券

現金もしくはユリカ磁気カードでの乗車券購入が可能でした.

平成18年4月に一日乗車券「ドニチエコきっぷ」が発売されましたが,当券売機は未対応のままでした.

平成23年2月のICカード導入(ユリカ廃止)により,ユリカ機能(普通ユリカ発売,昼割ユリカ発売,ユリカ積増,ユリカSF決済,1区特別きっぷ発売)は廃止されました.

平成29年10月にマルチ券売機(650型・600型)で,85mm券による一日乗車券の発売開始に伴い,磁気カードによる一日乗車券機能は廃止されました.

※以下の写真は平成23年(ユリカ廃止)以降に撮影した300型のものです.

▲高額紙幣非対応の300型

ユリカ機能廃止後 |

▲同左(上部表記を非内照化) |

▲一日乗車券発売停止後 |

▲ボタン部(ユリカ機能廃止後) |

▲同左 ユリカ関係のボタン表示が消されている

一日乗車券の発売は継続(ドニチエコ不可) |

▲一日乗車券発売停止後(全磁気カード発売停止後) |

▲券売機番号とオムロン銘板 |

上記機種(300型)の高額紙幣(2000円,5000円,10000円)対応バージョンです.

カード専用機を除き,初めて高額紙幣に対応した券売機です.

▲登場時の様子

普通券(名鉄連絡含む)購入

一日乗車券,ユリカ購入

ユリカ積増しも可能 |

▲ユリカ機能廃止後

普通券(名鉄連絡含む)購入

一日乗車券購入可能 |

▲一日乗車券発売停止後 |

▲(8)300型と(7)(6)350型 |

▲H23年マナカ導入後〜平成時代の光景

緑色傾斜型と黄色マルチ型・チャージ機が並ぶ |

平成12年に開業した砂田橋駅に1台のみ導入された超レア機種です.

「券売機の数を増やしたいけど高価なカード対応機は複数台も不要」ということで,300型のカード機能を撤去したモデルが用意されました.

▲700型 300型からカード機能を撤去したもの

砂田橋駅に1台のみ設置されていた |

|

平成15年より導入された液晶画面のタッチパネル式券売機です.

ユリカ対応,一日券対応,高額紙幣対応の高性能機です.

登場時の画面まわりは緑色を基調としていました.

平成23年のmanaca導入後はICカード対応(型式名に変更なし)の黄色デザインに順次改造されていきました.

唯一,上飯田線の駅に未改造のまま残っていましたが,平成31年2月にICカード対応改造を受け,緑色旧システム機は消滅しました.

▲ユリカ時代の650型

バリアフリーに対応 |

▲左:IC改造型(黄)/右:未改造650型(緑)

上飯田駅にて(H29年) |

磁気カード発売機(過去のもの) 磁気カード発売機(過去のもの) |

|

自動券売機でカード類(リリーカード,ユリカ,回数券,一日乗車券など)も購入できましたが,特に利用者の多い駅では,磁気カード発行の専用機器が設けられていました.

| 仮称 |

形状 |

機能 |

| ユリカカード専用発売機 |

傾斜型 |

ユリカカード(常備券) |

| ドニチエコきっぷ発売機 |

垂直型 |

ドニチエコきっぷ(常備券) |

ユリカカード専用発売機として,450型や350型の派生型であるカード専用の発売機が主要駅に設置されていました.

▲350型派生型のユリカ専用発売機 |

|

発売当初「ドニチエコきっぷ」は自動発売機で発行できなかったこともあり,名古屋駅,藤が丘駅,金山駅,赤池駅,野並駅といった郊外から利用者が集まる需要の多い駅に専用販売機が設置されていました.

基本的に窓口発売用の一般図柄(常備券)が発売されていましたが,記念ドニチエコきっぷが発売されることもありました.

▲ドニチエコきっぷ大人券専用

平日は塞がれている |

▲記念券が発売されることもあり |

▼もどる

|