|

名古屋ガイドウェイバス「ゆとりーとライン」は,鉄道とバスの利点を組み合わせた我が国初の交通システムとして,平成13年(2001年)3月に開業しました.

開業に至るまでの経緯と,その後の状況を紹介します.

1 名古屋ガイドウェイバス 開業までの経緯 1 名古屋ガイドウェイバス 開業までの経緯 |

|

周辺の交通事情とガイドウェイバスシステム導入まで.

ガイドウェイバスの走る名古屋市守山区は,名古屋市に一番最後に合併された地域です.

このうち,北東に飛び出たエリアは志段味(しだみ)地区と呼ばれており,西側は庄内川が流れ,東側は標高198mの東谷山がそびえ,南側は小幡緑地や森林公園といった広大な緑地がひろがる自然豊かな場所となっています.

また,名古屋市中心部から遠いこともあって,開発から取り残され,最近まで田野が広がるのどかな風景の残る地域でした.

このような自然に囲まれた土地のため,交通網は非常に貧弱な状態でした.

鉄道はJR中央線と名鉄瀬戸線に挟まれた空白地帯となっており,唯一の交通は地域を縦断する一本道(竜泉寺街道)を走る路線バスでした.

細長い地形に唯一延びる一本道・・・当然,ラッシュ時には自動車交通が集中し,日常生活に大きな影響を及ぼしていました.

特に朝ラッシュ時の渋滞はひどく,例えば小幡から大曽根まで抜けるのに通常は15分ほどですが,渋滞ピーク時は1時間以上かかることもあったそうです.

自動車と同じ一般道を走行する路線バスも渋滞に巻き込まれ,ラッシュ時は定時性を確保できず,それは悲惨なものでした.

このため路線バス利用者は少なく,地区を縦断する民営バス路線(紫色)は時間3本程度,南側へ抜ける市バス路線(水色)は時間1本程度というダイヤでした. |

▲ガイドウェイバス開業前の鉄道・バス路線図(平成12年ごろ)

▲以前の砂田橋付近の様子(名古屋市資料) |

度重なる区画整理で市街地を拡大していった名古屋市にとって最後のフロンティアとなる志段味地区にも,昭和62年頃より大規模開発計画が持ち上がりました.

それが「志段味ヒューマン・サイエンス・タウン」構想で,産・学・行政の連携した研究開発拠点「志段味サイエンスパーク」建設を中心に,土地区画整理による宅地開発,企業や大学の誘致,自然を生かした街作りを一体的に進める志段味地区全域における大規模な開発計画です.

これによって6万人程度の人口増加が見込まれたため,地域の足を確保すると同時に,現状の交通混雑を解消し,将来の高度な街の発展に寄与することができる,新たな交通手段の整備が望まれることになりました.

昭和63年,名古屋市新基本計画の中で,当事業が重点事業に位置づけられ,本格的に事業が始まりました.

参考情報 名古屋市「なごやサイエンスパーク事業の概要」 名古屋市「なごやサイエンスパーク事業の概要」

|

志段味線整備計画の変遷:基幹バス構想から鉄軌道系へ |

|

|

志段味地区における交通環境の改善の必要性は以前から認識されており,昭和54年に名古屋市総合交通計画研究会により提案された「基幹バス構想」では,後に基幹バスとして整備された東郊線や新出来町線とともに志段味線も提示されていました.

この構想が具体的に動き出したのは,昭和63年2月の名古屋市基幹公共交通網調査委員会の答申です.

志段味ヒューマン・サイエンス・タウン計画を受けて,従来の「基幹バス構想」では人口6万人増加に対応できず,都心方面への道路交通の混雑を緩和できないとして,志段味線は鉄軌道系の整備路線に位置づけられました. |

▲当初の基幹バス構想(名古屋市資料) |

名古屋市では,昭和61年度からガイドウェイバスシステムの導入について検討を開始しました.

昭和63年の名古屋市基幹公共交通網調査委員会において志段味線は鉄軌道系での整備が妥当との答申を受け,志段味線でのガイドウェイバスシステム導入の方針が決定されました.

ガイドウェイバスシステムが選ばれた理由は次の通りです.

○バス以上新交通システム未満の輸送能力があり,バスのみでは需要への対応が不十分な地域に対応可能

○需要の増加に応じて路線延伸や新交通システムに作り替えることが可能

○高架専用軌道では渋滞に巻き込まれず,定時性や高速性を確保できる

○平面区間では一般の路線バスと同じように路線設定が柔軟にできる

平成2年度には志段味線(大曽根〜小幡緑地間の約6.8km)が建設省補助事業としての採択され,全国で初のガイドウェイバスシステムの事業化が認められました.

当初は,名古屋市以外の地方都市でも導入検討が行われていましたが,事業化できたのは現在においても名古屋のみです.

平成4年の国の運輸政策審議会答申では,中量軌道系の交通システムとして平成20年までに整備する事が適当であると位置づけられ,整備が進められることになりました.

平成6年には,市,日本開発銀行,名古屋鉄道,JR東海バスなどの出資により,高架専用軌道区間の旅客運輸事業を担う第三セクターとして「名古屋ガイドウェイバス株式会社」が設立されました.また,都市計画決定が行われました.

平成8年には工事に着手し,平成13年3月に運賃認可および運輸開始認可を取得,3月23日より営業を開始しました.

| 名古屋ガイドウェイバス 開業までの歩み |

| 年 |

月 |

出来事 |

| 昭和60年 |

3月 |

建設省,ガイドウェイバスシステムの開発に着手 |

| 昭和61年度 |

名古屋市、ガイドウェイバスシステム導入について検討開始 |

| 昭和63年 |

2月 |

名古屋市基幹公共交通網調査委員会答申(志段味線、鉄軌道系の整備路線に位置づけ) |

| 平成2年度 |

志段味線事業採択(建設省補助事業としての採択) |

| 平成4年 |

1月 |

運輸政策審議会答申(中量軌道系の交通システムとして平成20年までに整備する事が適当と位置づけ) |

| 平成6年 |

4月 |

「名古屋ガイドウェイバス株式会社」設立 |

| 9月 |

特殊街路9・7・1号ガイドウェイバス専用道志段味線の都市計画決定 |

| 10月 |

軌道法に基づく特許の取得 |

| 11月 |

都市高速鉄道ガイドウェイバス志段味線の都市計画決定 |

| 平成7年 |

5月 |

都市計画法に基づく事業認可 |

| 平成8年 |

2月 |

軌道法に基づく工事施行許可・工事着工 |

| 平成11年 |

9月 |

車両設計認可 |

| 平成12年 |

11月 |

志段味線の愛称、一般公募により「ゆとりーとライン」に決定 |

| 平成13年 |

3月 |

運賃認可,運輸開始認可 |

| 3月23日開業 |

2 海外事例とガイドウェイバス開発の歴史 2 海外事例とガイドウェイバス開発の歴史 |

|

「ガイドウェイバスシステム」(Guided Bus,O-Bahn)は,バス車両に取りつけられた案内輪で誘導されて専用道を走行するシステムで,昭和55年に既にドイツ(エッセン)において初めて導入されました.

その後,オーストラリア(アデレード),ドイツ(マンハイム),イギリス(リースなど複数都市)で実用化されています.

日本では,ここ名古屋が初めてかつ唯一の導入となっています.

▲オーストリア 画像はflickrより

(C) deanwiles 2012 CC BY-NC-SA |

▲ドイツ 画像はwikipediaより

(C) LennartBolks 2005 CC BY-SA |

「ガイドウェイバスシステム」は,軌道系の交通システムが持つ定時性や高速性はそのままに,バスと鉄道の中間需要に対応する公共交通システムとして,昭和60年度から官民共同研究として開発が進められました.

旧建設省土木研究所において実用化のための走行実験を行った後,平成元年3月〜9月に福岡で開催されたアジア太平洋博覧会の会場内輸送システムとして,軌道法の認可を受けて日本で初めて実用運転されました.

建設省土木研究所での走行実験について 国土交通省「新道路交通システムの開発」 国土交通省「新道路交通システムの開発」

アジア太平洋博覧会の会場内輸送について 株式会社神戸製鋼所「ガイドウェイバス」 株式会社神戸製鋼所「ガイドウェイバス」

3 開業後の利用状況と利用促進策 3 開業後の利用状況と利用促進策 |

|

開業直後の利用状況と利用促進策,その後の状況について紹介します.

開業直後は利用状況が芳しくなく,利用促進に苦戦していました.

次のグラフは,高架区間における開業時から開業初期段階の,料金区分ごとの利用者数の推移を示したものです.

| |

13年度 |

14年度 |

15年度 |

16年度 |

17年度 |

18年度 |

19年度 |

20年度 |

21年度 |

22年度 |

| 合計 |

5,288 |

6,225 |

6,941 |

7,529 |

8,393 |

9,164 |

9,332 |

9,757 |

9,706 |

9,805 |

| 増加率 |

- |

117.7% |

111.5% |

108.5% |

111.5% |

109.2% |

101.8% |

104.6% |

99.5% |

101.0% |

運賃認可時の需要予測では,開業時で1日あたり約9,600人の利用者数を想定していましたが,実際の利用者数は1日あたり約5,300人と,当初予想を大きく下回りました.

需要予測が大きく乖離した原因として,次の理由が挙げられています.

(1)推計時における諸条件の設定が不適切

高架区間と平面区間で料金体系が異なり,乗り通す場合は割高となる運賃が敬遠されたこと.

駅やバス停の利用圏域の取り方が過大だったこと.etc.

(2)開業時における志段味地区の開発の遅れや大学・企業誘致の難航

開発の遅れにより,将来人口6万人に対し1万6千人程度に留まってしまったこと.

(3)競合する交通手段からの転換が進まなかった

JR神領駅での自転車利用者やキスアンドライド利用者の転換はあったが,P&R利用者の転換が進まなかった

道路整備に伴い自動車交通の利便性も同時に高まったことから,自家用車利用からの転換が進まなかった

とはいえ,ガイドウェイバス開業以前の民間路線バス利用状況と比較すると,公共交通利用者は2倍以上に増えたと推測されることから,地域公共交通の再生や交通利便性の向上に大きく貢献したことは間違いありません.

開業後の利用促進策として,次の内容が実施されています.

(1)P&Rの推進

開業当初より,「荒田」停留所付近にP&R(パークアンドライド)駐車場が設置されました.しかし平面区間の途中であり,あまりメリットがなかったことから利用状況は芳しくない状態でした.

そこで現在では,運賃が安くなるモード切換え地点となる小幡緑地駅付近(本社敷地内など)に設けられています.

(2)料金の値下げ

高架区間と平面区間で料金体系が異なることから,両区間をまたいで乗車する場合はそれぞれ初乗り料金が発生するため割高となってしまいます.これを緩和するため,開業当初より一部特定区間では割引制度があります.

平成21年10月からは,運行が交通局に一本化されたことを受け,平面区間の料金が一律200円に統一され,一部区間では値下げとなりました.

平成23年3月のICカード導入と同時に,市バス地下鉄との乗継割引制度が導入されました.

▲開業当初の荒田P&R駐車場

周辺はまだ未開発の状態 |

▲追加設置された本社P&R駐車場

|

このような利用促進策に加え,沿線においてはゆとりーとラインの開業以降,区画整理の進展と道路整備も相まって,人口は増加し続けています.

平成13年から令和3年までに人口は2.3倍となりました.

ここ数年でも毎年1000人ほど人口が増え続けています.

| 志段味地区の人口の推移 |

| 平成13年 |

1万6千人 |

ゆとりーとライン開業 |

| 平成21年 |

2万4千人 |

|

| 平成25年12月 |

2万9千人 |

|

| 令和3年12月 |

3万7千人 |

|

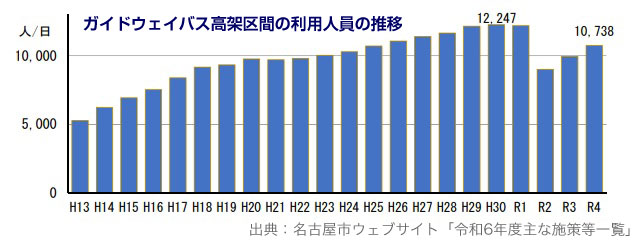

ゆとりーとラインの利用者も増加を続けており,開業当初は5,288人/日だったものが,平成22年度では9,805人/日となりました.

定期券利用者や敬老福祉パス利用者の増加が多く(H13〜H22グラフ参照),沿線住民に利用が浸透していることが分かります.

ガイドウェイバス社は,車両等の保有資産に係る減価償却費が財務上の大きな負担となっており,開業当初から赤字経営が続いていましたが,平成18年までの大きな利用者の増加に後押しされ,平成17年度には減価償却前損益の黒字化を達成し,翌年度からは当期損益も黒字となりました.

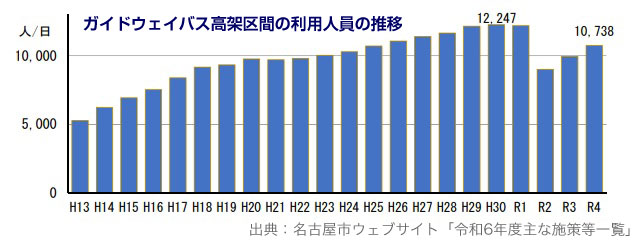

利用者は,平成24年度には1万人/日を突破し,平成30年度の12,247人/日まで増加し続けました.

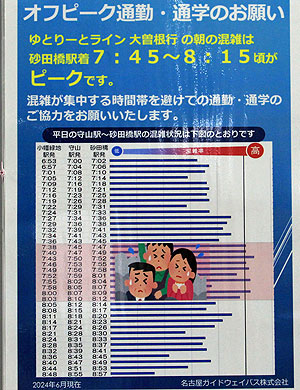

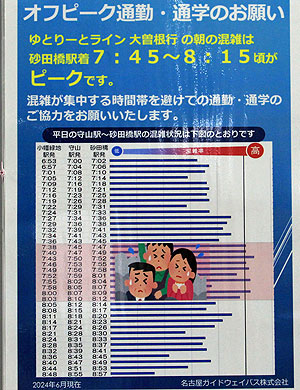

▲オフピーク通勤を呼びかけるポスター(R6年6月現在) |

開業時は利用者の少なさが指摘されていましたが,逆に現在では朝間ラッシュ時等の激しい混雑と輸送力の少なさが指摘されるほど,多くの利用者で賑わっています. |

新型コロナウイルス感染症の拡大と行動自粛等により,令和2年度の利用者は平成17年度レベルまで落ち込みました.

感染症の収束に伴い利用者数は回復傾向にあるものの,感染症拡大以前と比較して減少ししています.

開業から20年以上が経過し,維持管理費・施設更新費が増加する中で,資金的には厳しい状態は続いています.

4 今後の見通し(短期的な課題) 4 今後の見通し(短期的な課題) |

|

今後の(直近の)課題として,次の点が挙げられます.

(1)2つの料金体系による割高感への対策

高架区間と平面区間で料金体系が異なるため,大曽根〜志段味地区の料金は高架250円+平面210円−割引20円の計440円となっています.

以前の民間路線バス550円と比べると安くなったとはいえ,最高運賃330円の地下鉄や,一律210円の市バス利用者の感覚からすると,割高感は否めません.

(2)他の交通事業者との連携

平成23年のICカード導入より,市バス地下鉄との乗継割引が始まりました.また現在ではmanacaのほか,TOICAやSuica等も相互利用できます.

一方,市の敬老パス・福祉パスは全線で利用できるものの,市交通局の一日乗車券類が高架区間では使用できません.

課題(1)の割高感の解消と合わせ,2つの料金体系への対応が必要です.

これについて,将来的には市交通局との事業統合も検討すべきとの意見もあります.

(令和5年度には,子育て支援として18歳以下を対象に,ゆとりーとライン高架区間においてドニチエコきっぷが使用できる社会実験が行われました.)

乗継利便性について,大曽根駅における地下鉄とJR,名鉄との導線が分かりづらいという指摘もあります.

また,途中で交差する名鉄瀬戸線とは駅が離れており,乗継しづらい状態です.

(3)新たな利用者需要の掘り起こし

基礎需要は志段味地区開発の進展そのものに大きく左右されますが,新規転入者へのアプローチなど,新規利用者の開拓を積極的に行うことが大切です.

また,平面区間の路線設定は自由というガイドウェイバスの特徴を生かし,新規宅地開発に合わせて新路線を設定するなど対策も考えられます.

(4)市の継続的な支援

ガイドウェイバスシステムは,高架構造物の道路部分は市が保有し管理を行う「上下分離」の状態で,施設保有に対するガイドウェイバス社の負担は少なくなっています.

しかしバス車両については,案内装置などの装備を備えた日本で唯一の特殊車両となっており,車両開発・導入費に多額の費用が発生します.

ガイドウェイバス社は黒字経営とはいえ債務超過の状態であり,ランニングコストは賄えても設備投資ができない脆弱な経営状態です.

H23年のICカード導入やH25年から始まった車両更新も市の支援・負担で実施しています.

今後も安定経営を維持したまま設備・車両更新が行えるよう,ガイドウェイバスシステムを志段味地区に導入決定した市の責務として,財政的な支援が必要です.

これについて,近年では,新型コロナウイルス感染症の終息後も,利用者数及び旅客運輸収入が回復しておらず,厳しい財務状況が続いていることから,市による設備改修や車両修繕に係る経費,運行に係る経費について補助及び貸付が継続して行われています.

(設備改修費補助,車両修繕費補助,運営資金貸付)

(令和6年度予算は857,951千円)

長期的な課題と対策は 次期ガイドウェイバスシステムページをご覧ください. 次期ガイドウェイバスシステムページをご覧ください.

▼もどる

|