|

1号線(東山線) 6両組成×23編成=138両(最大在籍数) 配置:藤が丘工場

5100-5200-5300-5400-5500-5600

電気:第3軌条600V 軌間:1435mm(標準軌) 車長:15m(小型)

5000形 車体 5000形 車体 |

|

軽量化のため交通局で唯一のアルミニウム合金車体を採用し,従来の地下鉄のイメージを一新しました.

塗装は無塗装とし,アクセントに従来の塗装色であるウィンザーイエローの帯を窓下に入れています.

固定編成で併結を伴わないため貫通扉を助士側へ移動し,運転台スペースの拡大を図っています.

また,正面方向幕部分など正面上部とヘッドライト周囲,車体裾部をダークグレーで塗装し,調和をとっています.

側面窓は扉間3連ユニット窓で,中央部の上部のみ開閉可能となっています.また車端部も上部が開閉可能です.

冷房装置は車端部の屋根に半埋め込み式のユニットクーラーを設けました.

昭和55年製造の量産先行車の特徴として,正面ガラスや側扉ガラスの押えにHゴムを使用している点が挙げられます.

▲5101編成5101号車(1次車) |

▲正面窓と側扉窓がHゴム押え |

昭和57年登場の2次車以降では,正面や側扉のガラス押えが金属に変更になりました.

構体製造過程においては,より一層の形材化が進められ,仕上がりと工作性の向上が図られています.

片側3カ所の両開き扉は,1次車では鋼製枠にアルミ板を溶接していましたが,2次車以降は外板アルマイト仕上げ,内張りメラミン樹脂化粧板を使用したペーパーハニカム製としました.

▲5104編成(2次車) |

▲Tc1 藤が丘方制御車5100形5109号車 |

▲M2 電動車5200形5209号車 |

▲M1' 電動車5400形5409号車(女性専用車) |

昭和59年登場の4次車(5113H)以降では,出入口ステップ部の拡大が図られました.

これにより,車体横幅が黄電時代から続く2,508mmから,現在の5050形・N1000形と同じ2,546mmとなりました.

▲5114編成(4次車) |

▲出入口ステップ比較

上:3次車まで/下:4次車以降 |

▲Tc1 藤が丘方制御車5100形5114号車 |

▲M1' 電動車5400形5414号車

平日は女性専用車に指定 |

▲M2' 電動車5500形5514号車 |

▲Tc2 高畑方制御車5600形5614号車 |

▲緩やかな傾斜のつく先頭形状 |

|

7次車(5119H)以降では,尾灯が電球からLED式に変更されました.

ただしカバーが付いており,外見上はほとんど見分けがつきません.

▲平成2年増備のラストナンバー5123編成 |

▲尾灯 上:6次車まで(電球)/下:7次車より(LED) |

台車・走行機器 台車・走行機器 |

|

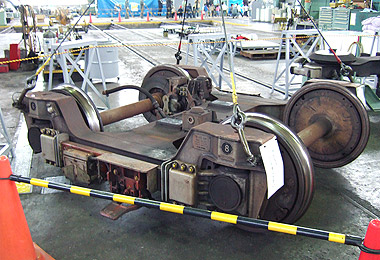

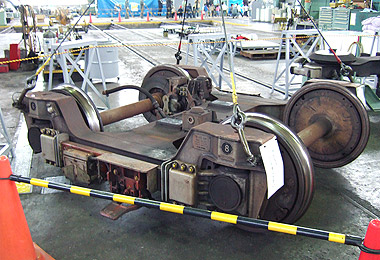

台車はTN-10形ペデスタル式空気バネ台車で,日車,日立,住友の各車で製造されています.従来の黄電に比べ,乗り心地向上,小型化,軽量化が図られています.

車輪は,市電〜黄電と続く,防音防振効果の高い伝統の剪断形(SAB)弾性車輪となっています.

集電靴はM1車は2個/両,それ以外の車両は4個/両を装着しています.

▲(上)集電靴あり/(下)集電靴なし |

▲車体から切り離したTN-10形台車 |

主電動機は,容量95kWの直流直巻電動機です.H種絶縁により小型軽量化を図っています.

制御装置は,回生制動付きチョッパ制御で,床下艤装スペースが少ないため,M1車だけでなくM2車にも分割して機器を搭載しています.

基礎ブレーキはディスクブレーキで,小形化用に空気圧を油圧に変換しています.

制動装置は,MBS-R形のデジタル演算電気指令式電磁直通ブレーキで,7段階制御となっています.

5000形 画像ギャラリー 5000形 画像ギャラリー |

|

その他画像です.

5000形の前面方向幕は横長サイズです.

側面方向幕は車端部に小型のものが取り付けられていました.

1編成あたり5器のみで,5600号車の側面表示器はありませんでした.

方向幕のコマ内容は5050形と同じです(詳細は5050形ページをご覧ください).

▲5000形前面方向幕・運用記号表示器 |

▲5000形側面方向幕 |

5000形車両の走行風景をご紹介します.

▲車庫内入替作業中 5050形との並び |

▲高架部を走る5000形 |

▲5108編成 |

|

▼もどる |