|

1号線(東山線) 6両組成×23編成=138両(最大在籍数) 配置:藤が丘工場

5100-5200-5300-5400-5500-5600

電気:第3軌条600V 軌間:1435mm(標準軌) 車長:15m(小型)

5000形 客 室 内 5000形 客 室 内 |

|

5000形の外観はアルミ車体を採用して従来のイメージを一新したのに対し,客室内部は旧型車両「黄電」のイメージを色濃く残しており,それゆえに今となっては古めかしい印象があります.

客室は天井が白色系,壁面は黄電時代から続く淡いベージュ色のアルミ化粧板,座席は赤橙色のモケットを使用し,暖色系を基調とした室内になっています.床は灰色のロンリュウムで,出入口部は赤橙色でアクセントをつけています.

従来の黄電には荷物棚が付いていませんでしたが,それでは不便という事で,この車両には扉袋部にのみ小型の荷物棚が設けられました.

車端部の天井は半埋め込みクーラーのため,中央部より180mm低くなっています.

座席はオールロングシートで,黄電と同じ8人掛けとなるよう縫い目が付いています.

以下,ATC改造,携帯ステッカー貼付け,ドアステッカー更新など,晩年の車内の様子を紹介します.

昭和55年に登場した1次車の特徴として,側扉のガラス押えにHゴムを使用している点が挙げられます.

※車内画像はありません.車外から撮影した画像は「車体・外観」ページをご覧下さい.

昭和57年登場の2次車以降では,側扉のガラス押えが金属に変更になりました.

壁面化粧板は淡いベージュ色です.

5103H以降の車両はATS→ATC改造され,乗務員室後部窓の一部が縮小されました.

▲5000形車内の様子 |

▲暖色系でまとめられた車内 |

▲長椅子は8人掛けの縫い目あり

側窓は3連式で中央上部のみ開閉 |

▲荷物棚は出入口付近のみ設置 |

▲車端部 優先席は灰色

平成24年以降も在籍している車両には,携帯マナー啓発ステッカーが掲出された.ただしつり革は白○のまま |

▲編成中央の1箇所のみ車内扉を設置 |

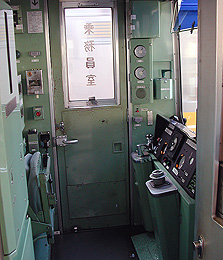

▲乗務員室仕切り壁

ATS→ATC化の際に右側窓が縮小され縦長になった |

▲車端部天井(冷房装置とダクト) ※画像は7次車

薄型クーラーにより冷房化 天井部は凹凸あり |

▲側扉の様子

金属製ガラス押えは厚みのあるタイプ |

▲側扉上部の様子

壁の路線図や広告はビス止め |

昭和61年登場の6次車以降では,側扉のガラス押えの形状が薄型に変更されました.

▲7次車の車内(中間車) |

▲7次車の車内(先頭車) |

▲7次車の側扉 ガラス押えを薄型形状に変更 |

|

昭和63年登場の8次車以降では,車端部通路上にLED式の案内装置が搭載されました.

表示は日本語のみで,5050形のように英語はスクロールできません.

また車内化粧板の一部が変更されており,淡いベージュ色からピンクベージュ色になっています.

▲9次車の車内(中間車) |

▲9次車(中間車)車端部 |

▲9次車(先頭車) |

▲追加設置されたLED式案内装置 |

乗務員室・運転設備 乗務員室・運転設備 |

|

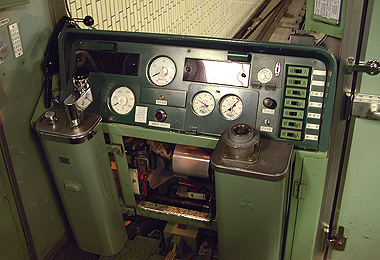

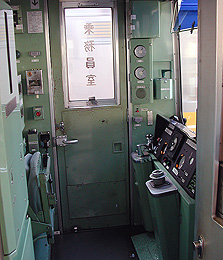

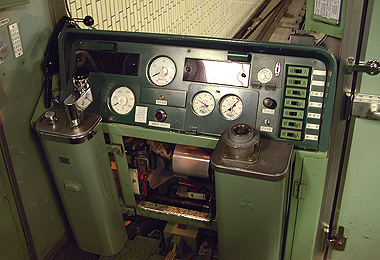

前面非常扉を助士側に寄せ,広い運転士視界と運転台スペースを確保しています.

マスコンハンドルとブレーキハンドルは,黄電時代と同じく回転式が採用されています.

ブレーキはキザミ有りの電気指令式です.

計器パネルや行路表立ては,平成14年のATC化工事の際に一新され,黒色になりました.

また同時に乗務員室内へのATC機器設置により客室窓が縮小し,「かぶりつき」しにくくなっています.

▲ATC改造後の一般的な運転台 |

▲一部編成はカバー等が緑塗装されていました |

ATS時代の運転台は,乗務員室内部と同じ緑色のパネルでした.

▲ATC改造前の運転台 |

|

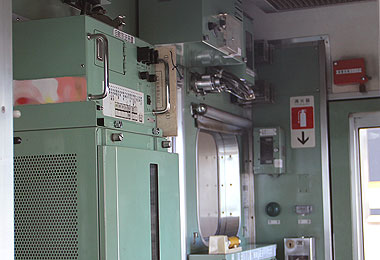

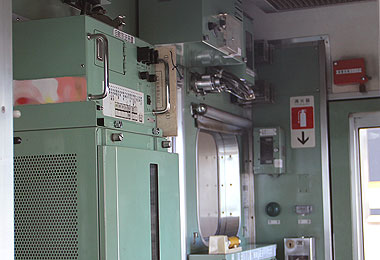

客室の暖色系の配色に対し,乗務員室は寒色系(緑色)で統一されています.

放送装置は登場時はテープ式再生機(8トラ)を使用していましたが,ATC改造後に順次更新されました.

・デジタル再生機 登載編成:5103H〜5105H,5107H〜5109H,5111H〜5116H,5118H

・自動放送装置 登載編成:5117H,5119H〜5123H

デジタル再生機は車掌の手動操作となるため,テープ式再生機の起動ボタンが再利用されました.

▲デジタル再生機(非自動)編成の乗務員室 |

▲デジタル再生機(音声合成装置:ゴールドキング製)

バス登載機器と同じく系統番号を入力する |

| |

▲放送装置起動ボタン「テープ押」文字あり |

|

▲自動放送装置編成の乗務員室 |

▲自動放送装置 |

▼もどる |