|

昭和32年の黄電から平成のN形まで,車両や搭載機器の変遷について紹介します.

地下鉄車両の変遷 地下鉄車両の変遷 |

|

地下鉄路線ごとの車両の系譜は次の通りです.

丸数字は車両世代を表します.

(第一世代車両〜第四世代車両を記載)

制御方式:抵抗制御

車体構造:鋼製車体

|

| 東山線 |

100形,200形,300形など |

| 名城線 |

1000形,1100形,1200形など |

|

|

東京,大阪に次いで,昭和32年に名古屋でも地下鉄が走り始めました.

開業にあたり用意された車両は,ウィンザーイエローの車体色が特徴的であり,この車体色から「黄電」(きいでん)という愛称で呼ばれてきました.

第一世代「黄電」の特徴として,導入年によってマイナーチェンジが多数行われており,形式も多数あることが挙げられます.

これらの共通点は,車体色のほか鋼製車体や非冷房,抵抗制御といった点の他は,車体や外観,内装,搭載機器も形式によって異なっています.

平成12年(2000年)4月に全廃されています.

▲ちぐはぐな外観も黄電編成の特徴 |

▲名城線1200形編成 |

制御方式:チョッパ制御

車体構造:ステンレス車体・アルミ車体

|

| 東山線 |

5000形 |

| 名城線 |

− |

| 鶴舞線 |

3000形 |

|

|

2路線で最大371両が活躍した第一世代の「黄電」も,登場から25年が経過し老朽化が進んでいました.

また乗客数も輸送力も飛躍的に増大した地下鉄では,駅構内やトンネル内の温度上昇が著しく,非冷房「黄電」の後継となる冷房付き新型車両の登場が望まれました.

こうした中,昭和52年に新規開業した鶴舞線では,開業当初より冷房・ステンレス車体・チョッパー制御方式の3000形が用意されました.

また小断面トンネルの東山線においても,技術進捗により省電力で薄型の冷房装置の車両搭載が可能となり,昭和55年に冷房・アルミ車体・チョッパー制御方式の5000形試作車が登場し,昭和57年からは量産が始まりました.

令和5年(2023年)2月に全廃されています.

▲東山線5000形(アルミ車体) |

▲鶴舞線3000形(ステンレス車体) |

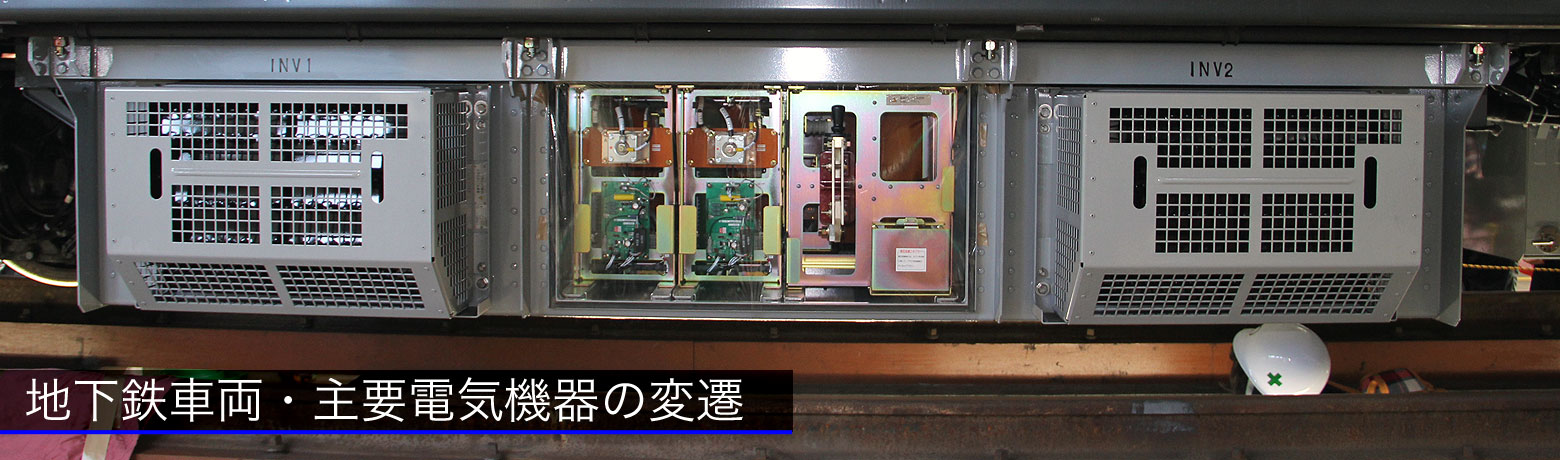

制御方式:VVVFインバータ制御(GTO)→(IGBT更新)

車体構造:ステンレス車体

|

| 東山線 |

5050形 |

| 名城線 |

2000形 |

| 鶴舞線 |

3050形 |

| 桜通線 |

6000形 |

| 上飯田線 |

7000形(当初よりIGBT) |

|

|

平成元年の桜通線開業にあたり,最新の車両技術と電子技術を駆使し,省エネルギーと省メンテナンスとともに乗り心地向上や快適性追求のため,従来にない新型車両の開発が進められました.

昭和62年に登場した桜通線6000形では,VVVF制御装置のほか,軽量オールステンレス車体,ボルスタレス台車,LED式車内案内表示装置,運転台モニターが初採用されました.

以降平成19年のN1000形登場までは,これが交通局の第三世代の標準車両となり,東山線,名城線,鶴舞線,上飯田線と全路線に展開されました.

また従来の車両は30年程度で廃車となっていたものが,第三世代以降の車体構造は丈夫であることから,より長期にわたって活躍することが見込まれており,市の長期維持管理計画では40年超の使用が見込まれています.

(ただし鶴舞線3050形3159編成については,第二世代車両との混成編成のため,令和元年に廃車されました.)

車体は丈夫な一方で,電気機器は劣化が早いことから,経年20〜25年程度での電気機器更新改造が進められています.

車齢40年を超える令和10年度(2028年度)以降に,廃車が始まる見込みです.

▲名城線2000形 |

▲桜通線6000形 |

制御方式:VVVFインバータ制御(IGBT)

車体構造:ステンレス車体・アルミ車体

|

| 東山線 |

N1000形 |

| 名城線 |

− |

| 鶴舞線 |

N3000形 |

| 桜通線 |

6050形 |

| 上飯田線 |

− |

|

|

東山線5000形の更新にあたり,設計理念3Sを基本に「安心・安全で快適なまちづくり」の推進ため,第四世代となる新しい車両が設計されました.

平成19年に東山線N1000形が登場しています.形式名頭文字の「N」には,次世代の名古屋の地下鉄を担う車両として,「New」「Next」「Nagoya」の意味合いが込められています.

車体は各車両メーカーが開発した新工法にて製造されており,日車式ブロック工法もしくは日立A-trainとなっています.また火災対策や省エネ化に重点が置かれています.

▲東山線N1000形(ステンレス車体) |

▲鶴舞線N3000形(アルミ車体) |

制御方式:?

車体構造:?

|

| 東山線 |

− |

| 名城線 |

計画あり |

| 鶴舞線 |

− |

| 桜通線 |

計画あり |

| 上飯田線 |

− |

|

|

第三世代車両である,昭和62年導入開始の桜通線6000形と,平成元年導入開始の名城線2000形の車両更新が行われます.

第五世代となる後継車両は,当初計画では名城線新形式は令和10年度に,桜通線新形式は令和11年度以降に登場予定でしたが,入札中止のため遅れそうです.

在籍車両の用途・車種別分類 在籍車両の用途・車種別分類 |

|

在籍車両の分類表です.

路線別の車体艤装メーカーの割合です.

青色が日本車両,赤色が日立製作所です.

東山線と上飯田線が100%日車製で占められており,名城線・名港線は半々です.

鶴舞線では車両更新によって,日車が増え,日立が激減しました.

全体では日車78.4%と日立21.6%の割合となっています.

(図・表は令和5年2月時点)

| |

|

| 路 線 |

日本車輌 |

日立製作所 |

| 東山線 |

288両 |

0両 |

| 名城・名港線 |

96両 |

120両 |

| 鶴舞線 |

144両 |

6両 |

| 桜通線 |

77両 |

43両 |

| 上飯田線 |

8両 |

0両 |

| 合計 |

613両 |

169両 |

|

路線別の車両世代の割合です.

第一世代は平成12年(2000年)に,第二世代は令和5年(2023年)に淘汰(全車廃車)されました.

現在活躍するのは,赤色の第三世代と,緑色の第四世代です.

車両更新がひと段落した,東山線と鶴舞線はおよそ半々で構成されています.

名城線は第三世代1形式のみです.

桜通線は主力の第三世代車両に,近年増備された第四世代車両が加わります.

全体では第三世代車両の割合が70%と,交通局の主力となっています.

これら第三世代車両は登場から30年以上が経過した車両もあり,電気機器の更新による延命(足回りの第四世代化)が図られています.

(図・表は令和5年2月時点)

| |

|

| 路 線 |

第二世代 |

第三世代 |

第四世代 |

| 東山線 |

0両 |

162両

(5050形) |

126両

(N1000形) |

名城・

名港線 |

0両 |

216両

(2000形) |

0両 |

| 鶴舞線 |

0両 |

54両

(3050形) |

96両

(N3000形) |

| 桜通線 |

0両 |

100両

(6000形) |

20両

(6050形) |

| 上飯田線 |

0両 |

8両

(7000形) |

0両 |

| 合計 |

0両 |

540両 |

242両 |

|

車両構造別で見ると,軽合金(アルミ)車体はN3101編成6両のみ在車しており,残りは全てステンレス車です.

制御方式別で見ると,全てVVVF制御車です.

令和5年には3000形廃車により,電機子チョッパ車は消滅しました.

令和6年には3050形機器更新により,VVVF-前期GTO制御車は消滅しました.

現在,VVVF-GTO後期車については,VVVF-IGBT制御車への更新が進められています.

(表は令和7年10月時点のもの)

| |

| 路 線 |

車両形式 |

編成数 |

車体 |

制御方式 |

| 軽合金 |

ステンレス |

電機子

チョッパ |

VVVF

GTO前期 |

VVVF

GTO後期 |

VVVF

IGBT |

| 東山線 |

5050形 |

27編成 |

|

162両 |

|

0両 |

60両↓ |

102両↑ |

| N1000形 |

21編成 |

|

126両 |

|

|

|

126両 |

| 名城・名港線 |

2000形 |

36編成 |

|

216両 |

|

0両 |

54両↓ |

162両↑ |

| 鶴舞線 |

3000形 |

0編成 |

|

0両 |

0両 |

|

|

|

| 3050形 |

9編成 |

|

54両 |

|

0両 |

|

54両 |

| N3000形 |

16編成 |

6両 |

90両 |

|

|

|

96両 |

| 桜通線 |

6000形 |

20編成 |

|

100両 |

|

0両 |

|

100両 |

| 6050形 |

4編成 |

|

20両 |

|

|

|

20両 |

| 上飯田線 |

7000形 |

2編成 |

|

8両 |

|

|

|

8両 |

| 合計 |

782両 |

135編成 |

6両 |

776両 |

0両 |

0両 |

114両 |

668両 |

|

【凡例】

↓:電気機器更新により減少傾向

↑:電気機器更新により増加傾向

▽:車両更新(廃車)により近年減少

△:車両更新(新造)により近年増加

0両:機器更新により消滅

【制御方式表記】

VVVF-GTO前期:VVVF-GTO(すべり周波数制御)

VVVF-GTO後期:VVVF-GTO(ベクトル制御)

▼もどる |