|

高速度鉄道第1号線(高畑〜藤が丘間) 駅数:全22駅 営業キロ20.6km

所要時間40分 ATOワンマン運転 15.5m車×6両組成 ラインカラー:黄色

| seq |

目次 |

| 01 |

東山線の運転方式 東山線の運転方式 |

東山線の車両 |

| 線路(軌道・電車線) |

| 運転方式(ATO自動運転) |

| ワンマン運転支援設備 |

| 02 |

東山線の運転時分 東山線の運転時分 |

営業キロと駅数 |

| 運転時分 |

| 03 |

東山線の保安装置 東山線の保安装置 |

信号設備(ATC) |

| 通信設備(列車無線等) |

東山線の運転方式 東山線の運転方式 |

|

昭和32年(1957年)に開業した東山線は,他路線との乗入れ計画も無かったことから,建設コスト削減のため,小型車両(15m車),第三軌条方式にて建設されました.

(次に建設された名城線も同様の規格です.)

前述の通り,建設コスト削減のため初期の地下鉄路線らしく小断面の建築限界となっており,車両も15m小形車体で第三軌条方式が採用されました.

当初2両組成でスタートした東山線も,現在では6両組成になりました.

しかしながら,小形車体ということもあり,ラッシュ時の輸送力は不足気味です.

| 運行間隔 |

東山線 |

名城線 |

鶴舞線 |

桜通線 |

上飯田線 |

| 車両組成 |

15m車6両 |

15m車6両 |

20m車6両 |

20m車5両 |

20m車4両 |

| 在籍編成数 |

48編成 |

36編成 |

25編成 |

24編成 |

2編成 |

| 軌 間 |

1,435mm |

1,435mm |

1,067mm |

1,067mm |

1,067mm |

| 電気方式 |

第三軌条 DC600V |

第三軌条 DC600V |

架空線 DC1500V |

架空線 DC1500V |

架空線 DC1500V |

| 運転台 |

左側 |

左側 |

左側 |

右側 |

左側 |

黄電は昭和32年の東山線開業時から平成12年まで活躍した車両です.

先頭車の100形から300形,中間車の500形から800形,さらには改造形式も現れ,東山線の黄電は最大246両の陣容となりました.

5000形は東山線初の冷房車として,昭和55年より導入され,平成27年まで活躍した車両です.

アルミ車体の近代的な外見ながら,市電時代から続く技術や,他都市の地下鉄では見受けられない"黄電仕様"など,新旧混在した独特の雰囲気が特徴でした.

5050形は非冷房車の黄電を置き換えるため,平成4年から平成12年にかけて導入された車両です.

現在の東山線の主力車両として活躍中です.

N1000形は5000形を置き換えるため,平成19年から平成27年にかけて導入された車両です.

|

形式名 |

編成数

車両数 |

製造年 |

車両紹介

ページ |

|

100形等

(黄電) |

246両 |

S32〜

S50 |

車両紹介 車両紹介 |

|

5000形 |

23編成

138両 |

S55〜

H2 |

車両紹介 車両紹介 |

|

5050形 |

27編成

162両 |

H4〜

H12 |

車両紹介 車両紹介 |

|

N1000形 |

21編成

126両 |

H19〜

H27 |

車両紹介 車両紹介 |

東山線は,新幹線・近鉄名古屋線と同じ線路幅の軌間1,435mm(標準軌)です.

電車線は,第三軌条(サードレール)方式で,直流600Vです.

(詳細は後日執筆)

東山線は,ATO 運転によるワンマン運転を行っています.

ATO(自動列車運転装置)は,運転士が出発ボタンを押すと列車が自動的に出発し,ATC信号の制限速度内で,路線に最適な走行パターンにより出発から加速・減速・停止までの自動制御を行い,次駅まで安全かつ正確に運行するシステムのことです.

東山線では,平成27年(2015年)9月1日にATO運転を開始しました.

開業当初より車掌が乗務するツーマン運転を行っていましたが,可動式ホーム柵整備着手にあたり,平成27年9月からATOによる自動運転が始まりました.

平成27年9月7日より可動式ホーム柵の設置を開始し,平成28年2月29日に全駅に設置完了しました.

| 運行間隔 |

東山線 |

名城線 |

鶴舞線 |

桜通線 |

上飯田線 |

| 運転方式 |

自動運転(ATO) |

自動運転(ATO) |

手動運転 |

自動運転(ATO) |

手動運転 |

| 運転体制 |

ワンマン |

ワンマン |

ツーマン |

ワンマン |

ワンマン |

可動式ホーム柵の整備とともに運転方式の見直しも段階的に進められました.

可動式ホーム柵全駅整備完了を受け,平成28年4月より閑散区間のみ運転士による扉操作が開始されました.

続いて,平成28年7月からは部分的なワンマン運転が開始されました.

ワンマン運転区間は,高畑〜亀島,池下〜藤が丘間のみで,多客区間である亀島〜池下間は従来通り車掌が乗り込み扉操作を行いました.

平成29年1月からは同区間で車掌が乗務するものの,全区間において運転士による扉操作となりました.

そして最終形態として,平成29年7月から運転士のみ乗務する完全ワンマン運転に移行しています.

| |

| |

|

高畑〜亀島 |

亀島〜池下 |

池下〜藤が丘 |

〜H27年8月

(ツーマン) |

運転士 |

手動運転

|

手動運転

|

手動運転

|

| 車掌 |

扉操作 |

扉操作 |

扉操作 |

H27年9月〜

(ツーマン) |

運転士 |

ATO運転

|

ATO運転

|

ATO運転

|

| 車掌 |

扉操作 |

扉操作 |

扉操作 |

H28年4月〜

(ツーマン) |

運転士 |

ATO運転

扉操作 |

ATO運転

|

ATO運転

扉操作 |

| 車掌 |

監視のみ |

扉操作 |

監視のみ |

H28年7月〜

(一部ワンマン) |

運転士 |

ATO運転

扉操作 |

ATO運転

|

ATO運転

扉操作 |

| 車掌 |

× |

扉操作 |

× |

H29年 1月〜

(一部ワンマン) |

運転士 |

ATO運転

扉操作 |

ATO運転

扉操作 |

ATO運転

扉操作 |

| 車掌 |

× |

監視のみ |

× |

H29年 7月〜

(ワンマン) |

運転士 |

ATO運転

扉操作 |

ATO運転

扉操作 |

ATO運転

扉操作 |

| 車掌 |

× |

× |

× |

|

【凡例】

×:車掌は非乗務 橙色:変更点

東山線の運転時分 東山線の運転時分 |

|

記事執筆中.

.

.

東山線の保安装置 東山線の保安装置 |

|

記事執筆中.

昭和32年の東山線建設にあたり,信号保安装置は次の通り定められました.

(1)色灯式地上信号機を設置(停止R(赤色灯),注意Y(橙黄色灯),進行G(緑色灯)の3現示)

(ほかに警戒YY,減速YG現示も一部使用)

(2)打子式の自動列車停止(ATS)装置を設置

(3)自動閉そく方式

(4)第1種電空継電連動装置を設置

打子式ATSは,地上に打子を設備し,停止信号の場合には打子が立ち上がり,車上側のトリップコックと接触させ,車両を非常ブレーキにより停止させる装置です.

他都市の古い地下鉄線も打子式ATSを採用していました.

また,運転能率向上を図る目的から,当時としては新しい「速度照査装置」が導入されました.これは線路上で列車速度を探知し,規定速度以下の場合はATSの打子を倒して列車を通過させるものです.

他都市の地下鉄が順次ATCに転換する中,最後まで打子式ATSを使用していましたが,平成16年3月27日に車内信号式(CS)ATCに転換されました.

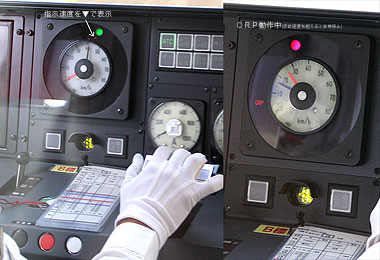

新CS-ATCと呼ばれるもので,信号現示は20km〜65kmまで5km/h刻みとなっており,他路線よりきめ細やかな速度制御を行うことで約2分間隔の高頻度運転に対応しています.

また終点駅での高速進入を可能にするため,車上パターン式過走防護機能(ORP:OverRunProtector)付きとなっています.

| 路線名 |

ATC導入年 |

ブレーキ制御方式 |

列車検知 |

主現示変化 |

| 東山線 |

H16(2004)年 |

一段ブレーキ式 |

TD専用 |

65→45→0 |

| 名城・名港線 |

S40(1965)年 |

多段ブレーキ式 |

ATC共用 |

65→40→0 |

| 鶴舞線 |

S52(1977)年 |

75→55→0 |

| 桜通線 |

H1(1989)年 |

| 上飯田線 |

H15(2003)年 |

これら信号設備に加え,平成27年のATOワンマン運転開始にあたり,ATO地上子が設置されました.

同時期の可動式ホーム柵の運用開始にあたり,DCU装置が設置されました.

▲かつて使用されていた打子式ATS |

▲手前は役割を終えたATS用信号機

奥の(4)は新ATCの閉塞区間標識 |

▲平成27年に整備されたATO&ホーム柵対応地上子 |

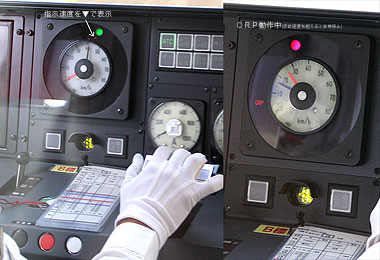

▲一段式ATC対応運転台の様子

上限速度が▼や赤針で表示される |

列車無線は,他路線と同じく誘導無線電話です.設置方法は他路線とは異なります.

・誘導線はトンネル側面(車体横付近)に設置

・先頭車両の床下に受信用ループアンテナ搭載

・送信電流は車両の集電靴からサードレールに流す

▼もどる

|