|

3号線(鶴舞線) 4両組成×23編成=92両(最大在籍数) 配置:日進工場

3100-3200-3100A-3200-3700-3800 又は 3100-3200-3700-3800A-3700-3800

電気:架空線式DC1500V 軌間:1067mm(狭軌) 車長:20m(大型)

車 体 車 体 |

|

鶴舞線3000形は,昭和52年の一次車から昭和59年の四次車まで製造されました.

登場時から平成5年までは4両組成で,計23編成92両が製造されました.

車体は長さ20m,幅2.74mの大型車両で,無塗装化,耐蝕性の向上および軽量化のため,外板と露出部の柱にステンレスを使用したセミステンレス構造になっています.

前面腰部や側窓下には鶴舞線カラーである青色帯をアルミ押出材で設けました.

構体は露出する柱を除いて軽量形鋼およびプレス材を使用し,側面の幕板部と腰板部にはステンレスコルゲード板を,他はステンレス平板を使用しています.

前面はシンプルな切妻構造で,やや後退角をつけた窓を側面までもってゆき運転士の視界を広げています.

側面扉は幅1300mmの両開き戸を片側4カ所設け,外側は外板と同じステンレス板を,内側は室内とおなじメラミン樹脂化粧板を使用しています.

屋根は一重構造で,集約分散形ユニットクーラー4基を配置し,FRP製カバーを取り付けています.

一次車は,鶴舞線の第一期開業(伏見〜八事)にあたり,昭和52年に4両組成9編成=36両が製造されました.

平成24年から始まった経年車の淘汰により,平成26年5月をもって一次車のみで構成する編成は消滅しました.

また,令和元年9月の3159編成廃車により,中間車に組込まれた一次車も消滅しました.

側窓は防音とメンテナンスフリーのため,地下鉄で初めて固定窓を採用しました.

側窓や側扉窓,方向幕窓ともにゴム押えです.

▲1次車3101H 6両組成

(中間2両も1次車) |

▲平面的な前面とコルゲード板が特徴

側面窓は固定で,扉窓と共にゴム押さえ |

▲赤池方先頭車の3100形3101号車

制御装置,CP,パンタを搭載 |

▲中間車3200形3201号車

電動発電機を搭載 |

▲中間車3700形3701号車

制御装置,パンタを搭載 |

▲上小田井方先頭車の3800形3801号車

CP,電動発電機,誘導無線アンテナを搭載 |

二次車は,鶴舞線の第二期開業(八事〜赤池)にあたり,昭和53年に4両組成4編成=16両が製造されました.

平成29年9月の3113編成廃車により全車廃車となっています.

一次車から1年しか経過しておらず大きな変更点はありませんが,一部小変化があります.

・乗務員室扉落とし窓枠の下角部が,曲線から直線的に

・前面貫通路部の厚みが減少

▲2次車3112H 6両組成(中間2両は1次車) |

▲赤池方先頭車の3100形3112号車 |

▲上小田井方先頭車の3800形3813号車 |

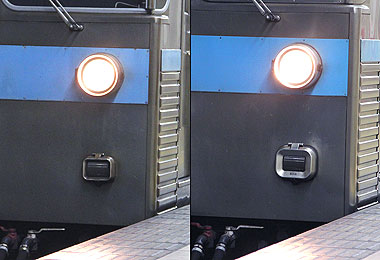

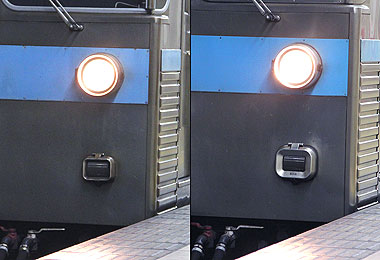

▲1次車(左)と2次車(右)の小変化

乗務員室窓枠・貫通路部厚み |

三次車は,鶴舞線の第三期開業(浄心〜伏見)にあたり,昭和56年に4両組成4編成=16両が製造されました.

側窓は,全固定窓(Hゴム押え)だったものを,一部窓を1枚ガラスの降下窓とし,窓枠は金属押さえに変更しました.

扉窓や車両前面窓は引き続きHゴム押えです.

また,標識灯カバーが大型化されたほか,助士側乗務員扉右側の手すりの長さが短くなりました.

その他にも屋根絶縁材をポリエステルコーティングから塩化ビニルの屋根布に,床板をキーストン板からステンレスに変更するなど,見えない箇所の使用材料の変更が行われています.

▲3次車のみで構成される3116編成 |

▲3116編成3116号車(Mc1) |

▲3116編成3216号車(M2) |

▲側窓を金属押さえの下降窓に変更(三次車)

側扉窓や方向幕窓はゴム押えのまま |

▲標識灯(尾灯)カバー大型化

(左:二次車/右:三次車) |

▲助士側乗務員扉右側の手すりが短縮された

(左:三次車運転士側/右:三次車助士側) |

四次車は,鶴舞線の第四期開業(庄内緑地公園〜浄心)にあたり,昭和59年に4両組成6編成=24両が製造されました.

側面扉の窓ガラス,方向幕窓,乗務員室窓ガラス押さえも,全て金属支持に変更されました.

▲豊田線を快走する3122編成(四次車) |

|

▲運転席窓,方向幕窓を金属押さえに変更(3123H) |

▲側面窓だけでなく,扉窓も金属押さえに変更 |

平成5年の6両組成化の際,中間車として組入れられた先頭車は3100A形,3800A形として形式変更されました.

運転台は閉鎖されて貫通路として整備され,前面方向幕の埋め込みや引通線用カプラや貫通路,連結幌の設置などが行われました.

その後,平成15〜16年に転落防止幌が取り付けられた際に残置されていた前照灯と尾灯も撤去されています.

▲中間車化改造された3100A形3109号車 |

▲3100A形連結部 |

近年の改造・改修内容 近年の改造・改修内容 |

|

近年実施された小改造や改修内容を紹介します.

平成27年に,一部の3,4次車を対象に,側扉横の路線ステッカーの更新(新デザイン)が行われました.

平成27年8月に3123編成が,10月に3118編成と3122編成が更新されています.

▲路線ステッカー更新の3123編成(四次車) |

▲N3000形や3050形更新車と同じデザイン |

画像ギャラリー 画像ギャラリー |

|

鶴舞線3000形の走行風景等を掲載します.

▲3112H |

▲日進車庫をオーバークロスする |

▲上小田井駅での折り返し |

▲三好ヶ丘駅 |

▲岩倉駅にてミュースカイと並ぶ3123H |

▲夕日を受けて走る3118H |

名鉄犬山線を急行として快走する3000形の様子です.

▲平日朝の犬山急行3連発

11記号3120編成(画像提供ρ様) |

▲13記号3116編成(画像提供ρ様) |

▲18記号3122編成(画像提供ρ様) |

|

▼もどる |