|

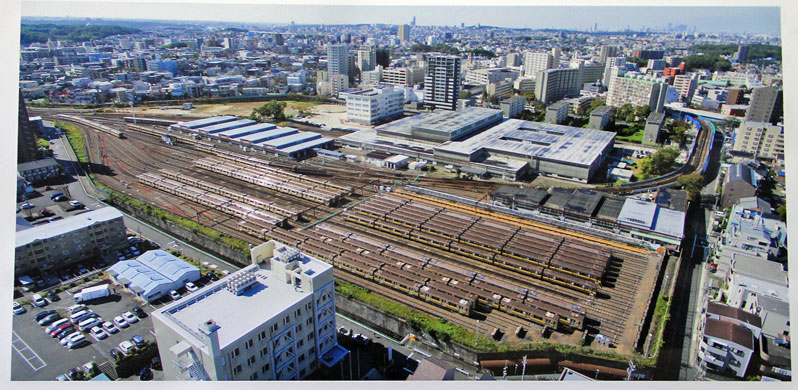

�@�S�n���^�@�@���e�\��55�Ґ�(�ő�330��)�@�@�Ŋ�w�F�n���S���R���@�����u�w

�@�S���ԗ��F5000�`�C5050�`�CN1000�`��288���@�@�@�\�F���u�C�C�����C�d���C�S��

���R���@�����u�H�� ���R���@�����u�H�� |

|

�@�����u�H��́C�n���S���R���𑖂�d�Ԃ̎ԗ���n�ł��D

�@���É��s�̓����ɍL��ȕ~�n��L����C���R���̈��S�^�s���x�����K�͂ȎԌɂł��D

�@�n���S���R���̎ԗ���n�́C�u�����u�H��v�Ɓu�����ԌɁv������܂��D

�@�u�����ԌɁv�͎ԗ����u�݂̂�ړI�Ƃ����Ԍɂł���C�ԗ��ێ�͑S�āu�����u�H��v�ɂĒS�����Ă��܂��D

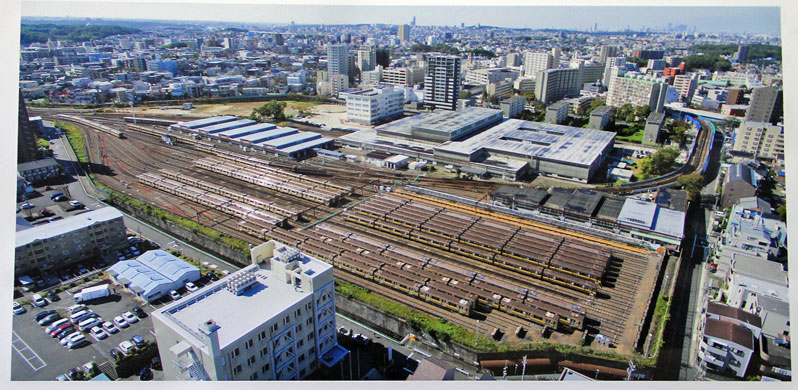

�@�����u�H��́C�n���S���R���̏I�_�ł��铡���u�w�̐�ɐ݂���ꂽ�ԗ���n�ł��D

�@���a44�N4���̓��R�������u�����J�Ƃɐ旧���C���N3���J�݂���܂����D

�@�i�����u�H��J�݂ɔ����C�r���Ԍɂ͔p�~����܂����D�j

�@����16�N10���ɉw���Ɠ����ɖ��̕\�L���u�H�ꂩ�瓡���u�H��ɕύX���܂����D

�@

�@���É��s������Ɨאڂ��钷�v��s�ɂ܂�����9��4��u�̍L��ȕ~�n�����n�����̎ԗ���n�ł��D

�@�~�n�ʐςł͓��i�H��Ɏ����L���ł��D

�@�y�n�͋�搮���g�����疳�����܂����D

�@�S�ʌ����Əd�v���������s���C�ԍH��C��Ԍ����ƌ��������s�����ԍH�ꂪ����܂��D

�@���É��̑哮���ł��铌�R���̑S�ԗ��̓��팟������C�U�C��K�͌����̑S�Ă�S���C�d�v�ȍH��ł��D

�@���R���ԗ��S288���ɑΉ����邽�߁C���u����42�{������܂��D

�@���̑����H���܂߂��ő嗯�u�\�͂�6���g���~55�{��330��������܂��D

�@�i�ʏ�̖�ԗ��u�́C30�Ґ�180���ł��D�j

�@���u���̐��C�����ԗ����ł͌�ʋǍő��ł��D

�@���傷���̒��ɂɂ́C�ԗ��H�ꕔ�傾���łȂ��ې�����C�d�C������������Ă���C�H����ɂ͕ێ�p�@�B�ɂ�[�����H�������C���R���̑����ێ��n�ƂȂ��Ă��܂��D

�@��ʋnj��C�����������Ă���C�s�o�X���C�Ԃ��z�u����Ă��܂��D

�@

| �{�ݖ��� |

�����u�H�� |

�z�u�g�D |

�����u�H�� |

| �J�ݔN�� |

���a44�N3�� |

��n�\�� |

�n���� |

| �Ŋ�w |

�����u�w |

�{���ڑ��w |

�����u�w |

| �~�n�ʐ� |

94,441�u |

�����ʐ� |

24,807�u |

| �O������ |

11,571�� |

���u�\�� |

6���g��×55�{��330�� |

| �S���E�d�� |

���H��ɂĎ��{ |

������ |

���H��ɂĎ��{ |

| ��Ԍ��� |

���H��ɂĎ��{ |

�ێ��n |

�ې���C�M�ʋ� |

�@

�@

|

�@�Ŋ�w�F�����u�w�̔z���Əo���ɐ� |

|

|

�@�I�_�̓����u�w�͍~�ԃz�[���Ə�ԃz�[������������Ă���C��Ԃ̓z�[���̐�ɐ݂���ꂽ���u���Ő܂�Ԃ��܂��D

�@�����u�H��ւ̏o���ɐ��́C�����̂܂܉E�ɕ��Ă���C�����u�H��~�n���܂ŕ����i���ɐ��E�o�ɐ��j�łȂ����Ă��܂��D

�������u�w1�ԃz�[�����I�[����]��

�@���i����Ɨ��u���^�E�ɕ���Əo���ɐ� |

�@ |

�@

�@

�����u�H����̗l�q �����u�H����̗l�q |

|

�@�����u�H������тɎ��ӂ̗l�q�ł��D

�@�H����̉摜�́C�H����J���̂��̂ł��D

|

�@�����u�H����̐��H�z���E�{�ݔz�u |

|

|

�@�����u�H��́C�n���S�����u�w�̓����C��250m��ɂ���܂��D

�@�H��~�n�̐����̒n���ɂ́C���j���̖{���g���l��������܂��D

�������u�w�E�H�ꐳ��t�ߒn�} |

���w�E�H����ӂ̍q��ʐ^ |

���H��̍q��ʐ^�i�摜�o�T�^�����u�H����̍H��Љ�p�l�����j |

�@

�@�����u�w����̏o���ɐ��i�����j�́C������90�x�ς��Ȃ��瓡���u�H��ɓ���܂��D

�@�H��o�����ɂ̓V�[�T�[�X�N���b�V���O������C��Ԍ�������ԗ��͂��̂܂����ԍH���(8�`10�Ԑ�)�Ƀs�b�g�C�����邱�Ƃ��ł��܂��D

�@���ɗ��u�ԗ��́C�Ԍɓ�[�������(17�`18�Ԑ�)�ŐܕԂ��C���u��(23�`40�Ԑ�)�ɓ���܂��D

�@��Ԏԗ��́C�����(17�`18�Ԑ�)�ŐܕԂ��C��ԋ@�̂���14�Ԑ����o�R��������(21�`22�Ԑ�)�ɓ���܂��D

�@�C�ԍH��(1�`4�Ԑ�)�����ԍH�ꌎ����(5�`7�Ԑ�)�ɓ���ԗ����C�����(16�Ԑ�)�ŐܕԂ��܂��D

�@�o���Ɏԗ������������u�H��́C���Ȃ�̕p�x�ŎԌɓ����֍�Ƃ��s���Ă��܂��D

�@

�@

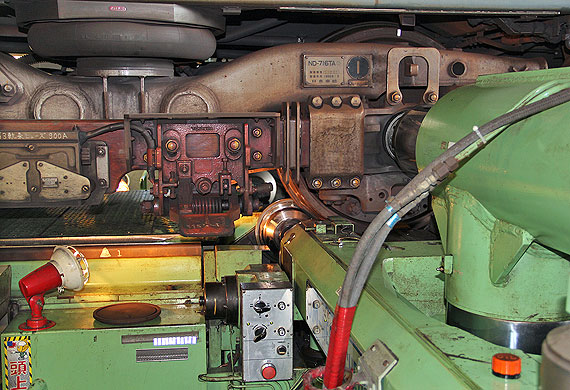

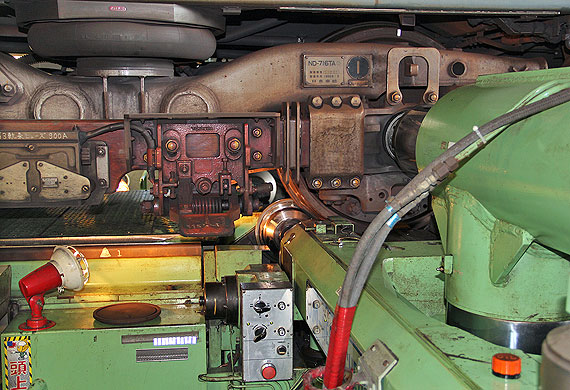

�@�������ɂ̖k���ɂ��鋐��Ȍ������C�ԍH���ł��D1�Ԑ��`4�Ԑ�������܂��D

�@�C�ԍH��ł́C��Ɏԗ��̕������s���S�ʌ����Əd�v�����������{���Ă��܂��D

��(1)�C�ԍH��ɑ���4�� |

��(1)�C�ԍH��(�쑤)�o�����t��(1�`4�Ԑ�) |

��(1)�C�ԍH��1�Ԑ��i���C���j�@�ԗ��Ղ��� |

��(1)�ԗ��Ղ𐳖ʂ��猩�� |

��(1)�ԗ��Ղ������猩�� |

��(1)�C�ԍH��2�Ԑ��E1�Ԑ��i���C���j

�@�C�x���g�̂��ߕێ�p�Ԃ�W���� |

��(1)�C�ԍH��3�Ԑ��i�o����j�@������_���� |

��(1)�C�ԍH��4�Ԑ��i������j |

��(2)�C�ԍH��i�����t�߁j |

��(2)�C�ԍH��i�����t�߁j�ԑ̒u���5050�` |

��(2)�C�ԍH��i�����t�߁j�ԑ̒u���5050�` |

��(2)�C�ԍH��@�ԑ݂̒�グ |

��(2)�C�ԍH��@�ԑ݂̒�グ |

��(2)�C�ԍH��i4�Ԑ�������j

�@5000�`�̎ԑ݂̒�グ |

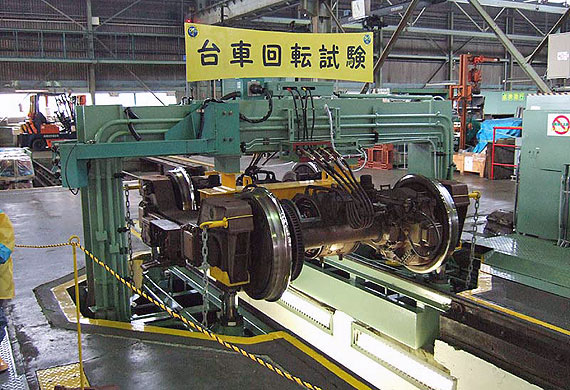

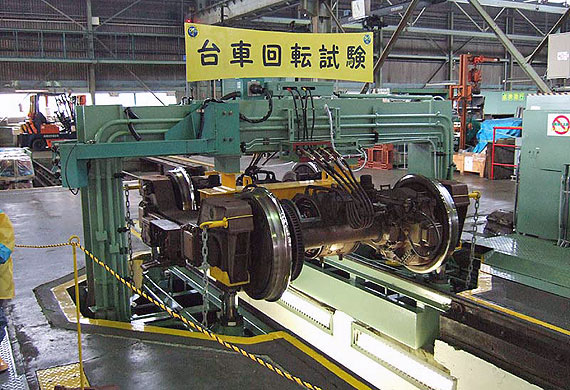

��(3)�����̍����C�ԍH�� |

��(3)�C�ԍH��i1�`4�Ԑ��@�ʼn����j |

��(3)�C�ԍH��@��ԐE�� |

��(3)�C�ԍH��@��ԉ�]�����@ |

��(3)�C�ԍH��@�ԗ֎Ԏ��u�� |

�@ |

�@

�@

�@���傩������Đ��ʂ̌��������ԍH���ł��D

�@��Ɍ��������s��������(5�`7�Ԑ�)�ƁC��ɗ�Ԍ������s����(8�`10�Ԑ�)��6��������܂��D

�@���ꂼ��s�b�g�\���ƂȂ��Ă��܂��D

�����ԍH��i�쑤�j�@�S6�� |

��10�Ԑ��ɐi������N1000�` |

�����ԍH��̓��� |

���s�b�g�\����6�������� |

����������5050�` |

�@ |

�@

�@

�@�H��̒����i���ԍH��̓����j�����u��4��(11�`14�Ԑ�)�́C�o���ɐ��ɒ������Ă���C���֎ԗ����p�ɂɒʉ߂���ق��C��ɏo�ɏ������������ԗ������u����܂��D

�@�H��k���ɂ����u����18��(23�`40�Ԑ�)�Y�����ƕ��сC�s�ςł��D

�@26�`38�Ԑ��͒������u���ŁC6���g���̎ԗ����c�u�i6���{6���j���邱�Ƃ��ł��܂��D

��(4)���u���S�i |

��(5)���u���S�i�i����17�N���j |

��(6)���u���S�i |

��(7)���u���S�i |

��(7)�������u���i26�`38�Ԑ��j�͏c�u |

��(8)�ʼn����̗��u���i38�`40�Ԑ��j�Ǝ��^�]��

�@���̓��͕ێ�p�Ԃ��a�J���u�� |

��(7)14�Ԑ��̐�ԋ@ |

��(7)��ԋ@��5050�`���ʉߒ� |

�@

�@�H��쑤�������4��(15�`18�Ԑ�)�́C��Ɏԗ����ւɎg�p����Ă���C�ԗ����u�͍s���Ă��܂���D

�@�i15�Ԑ��͕ێ�p�Ԃ����u�����ꍇ������D�j

��(9)�H���[�������(15�`18�Ԑ�)��]�� |

��(9)�����(17�`18�Ԑ�)���g���Ďԗ����֒� |

�������(15�`18�Ԑ�)�I�[�� |

��(9)���������H����S�ӏ��ɕ��� |

�@

�@

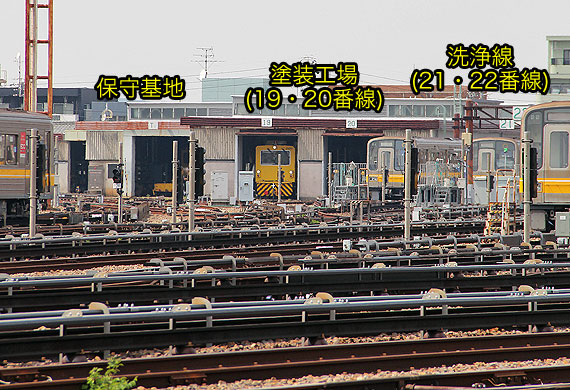

�@�H��k���ɂ��ێ��n3��������C���F���F�̕ێ�p�Ԃ����u����Ă��܂��D

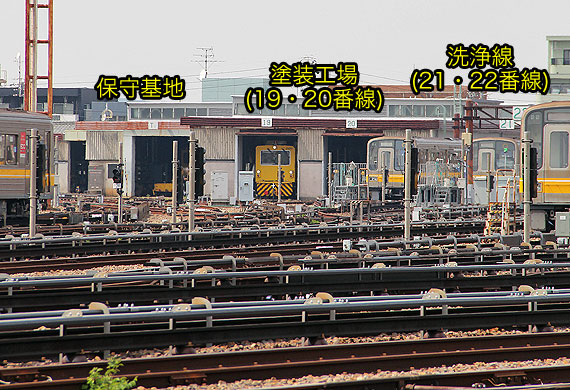

�@���̓������h���H��2��(19�`20�Ԑ�)�ł��D

�@���d����Ɏԗ��h�����s�Ȃ��Ă��܂����D

�@���݂͕ێ�p�Ԃ̗��u�Ɏg����ق��C�H����Ŏԗ���̂��s���ۂ́C�A�X�x�X�g�����ꏊ�i����Ƌ�ԁj�Ƃ��Ďg�p����܂��D

�@���̓���������2��(21�`22�Ԑ�)������C��ԋ@(14�Ԑ��ɐݒu)��ʉߌ�̎ԗ�������|���Ă��܂��D

��(7)�ێ��n�E�h���H��E�����@���] |

��(10)�����Ɨ��u���Q |

�@

�@

�@�H����ɂ́C�������^�]��������܂��D

�@

�@

|

�@�O���E���h�E���[�����H�� |

|

|

�@�H�ꐼ���ɂ́C���ܑ��̃O���E���h���L�����Ă��܂��D

�@���܁C�H���p���ޒu����Ƃ��Ďg�p����Ă��܂��D

�@���̓쑤�����[�����H��������C���[����}�N���M���̎��ނ��ςݒu����Ă��܂��D

�@

�@

|

�@�������Ɂi�������E���C���j |

|

|

�@���������Ėk���ɁC5�K���Ă̍������ɂ�����܂��D

�@�H�ꕔ��̂ق��C�ێ畔����ʋnj��C�����������Ă��܂��D

| �T�K |

���C�� |

���C���i �s�o�X���C�j �s�o�X���C�j |

| �S�K |

���C�� |

���C���C���S�w�K���C�M���戵�P���� |

| �R�K |

�d�C������ |

�������C�W�����C��c���C�q�� |

| �Q�K |

�O�������� |

�������C�W�����C��c���C�q�� |

| �P�K |

�����u�H�� |

�������C��c�� |

| ���C�� |

�S���Z�p�P���� �S���Z�p�P���� |

�@

�@���Đ���̐��ʂ�3�K���Ă̋��������ɂ�����܂����D�i���݂͒��ԏ�j

���n���S�����u�H��@���� |

�������u�H�����5�K���������� |

�@

�@

���̑��摜 ���̑��摜 |

|

�@�����u�H��ɂčs��ꂽ�C�V���ԗ��̔�����ƁC�p�Ԏԗ��̔��o��Ƃ͎��̃y�[�W���������������D

�@�@�@ �n���S�ԗ���N1000�`���V�Ԕ������ �n���S�ԗ���N1000�`���V�Ԕ������

�@�@�@ �n���S�ԗ���5000�`���p�Ԏԗ��̍s�� �n���S�ԗ���5000�`���p�Ԏԗ��̍s��

�@

�@�����u�H��ɂčs��ꂽ�C�ߋ��̈�ʌ��J�C�x���g�͎��̃y�[�W�������������D

�@�@�@ �T�������C�x���g���|�[�g���n���S�J��60���N�L�O���C���C�x���g �T�������C�x���g���|�[�g���n���S�J��60���N�L�O���C���C�x���g

�����[�����H��ł�N1000�`������� |

���H�ꂩ����o�����5000�`�p�ԑ� |

�@

�@

�����ǂ��@

|