|

地下鉄駅に設置された可動式ホーム柵(ホームゲート)について紹介します.

概説 可動式ホーム柵(ホームゲート) 概説 可動式ホーム柵(ホームゲート) |

|

可動式ホーム柵は,プラットホームの先端・軌道との間を遮ることで,ホームからの転落や列車との接触を防ぐ安全設備です.

名古屋市営地下鉄では,平成15年(2003年)上飯田線開業時より設置が進んでいます.

ホームドアと呼ばれることもありますが,地下鉄駅設置のものはホームと線路を完全に隔てるフルスクリーンタイプではなく,胸の高さの「柵」タイプのものが設置されていますので,当サイトでは可動式ホーム柵(ホームゲート)と呼びます.

地下鉄各路線の可動式ホーム柵設置状況です.

上飯田線(平成15年)と桜通線延伸区間(平成23年)では,開業時から設置されています.

既設駅への設置は,平成23年から桜通線 → 東山線 → 名城・名港線 → 鶴舞線の順に整備されています.

可動式ホーム柵の設置にあわせて,自動運転やワンマン運転も導入されることもあります.

| 路線 |

区間 |

ホーム柵新設時期 |

自動運転 |

ワンマン |

| 上飯田線 |

平安通 |

H15年3月(開業時) |

手動 |

○ |

| 桜通線 |

太閤通〜野並 |

H23年1月〜H23年7月 |

○ |

○ |

| 鳴子北〜徳重 |

H23年3月(開業時) |

| 東山線 |

全線 |

H27年9月〜H28年2月 |

● |

● |

| 名城線名港線 |

全線 |

R2年5月〜R3年3月 |

● |

● |

| 鶴舞線 |

庄緑公〜赤池 |

R6年10月〜R8年6月 |

手動 |

ツーマン |

凡例:○当初より導入済み ●ホーム柵設置に合わせて導入

可動式ホーム柵 路線ごとの違い 可動式ホーム柵 路線ごとの違い |

|

路線ごとに整備時期や環境が異なるため,メーカーやシステムに差異があります.

| 路線・区間 |

新設年度 |

メーカー |

駅カラー表示 |

車両ドアとの連動 |

| 東山線 |

H27 |

日立 |

列車側(駅名・扉) |

車両連携型 |

| 名城線名港線 |

R2 |

日本信号 |

列車側(駅名) |

車両連携型 |

| 鶴舞線 |

R6〜R8 |

日本信号 |

列車側(駅名) |

地上完結型 |

| 桜通線(太〜野) |

H22〜H23 |

日本信号 |

ホーム側(扉)

列車側(駅名・扉) |

車両連携型 |

| 桜通線(鳴〜徳) |

H22 |

日立 |

| 上飯田線 |

H14 |

三菱電機 |

列車側 |

車両連携型 |

地下鉄東山線の可動式ホーム柵は,平成27年(2015年)9月から平成28年(2016年)2月にかけて,全22駅に設置されました.

上飯田線,桜通線に次いで3路線目です.

製造メーカーは日立です.

東山線可動式ホーム柵の特徴は,既設駅設置2路線目として,前回(桜通線)から改良が加えられている点です.

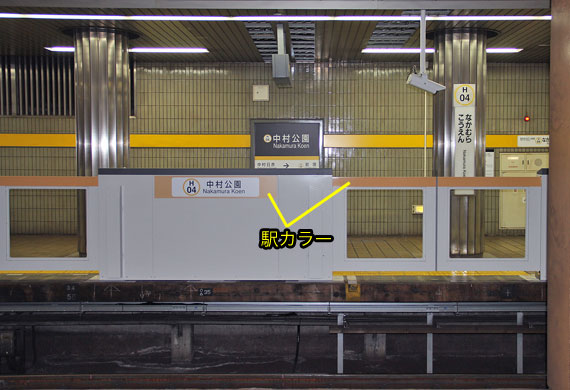

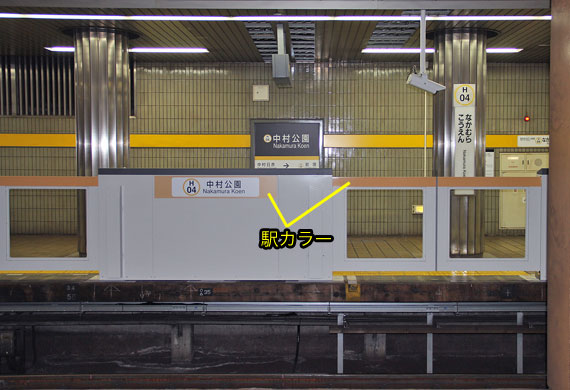

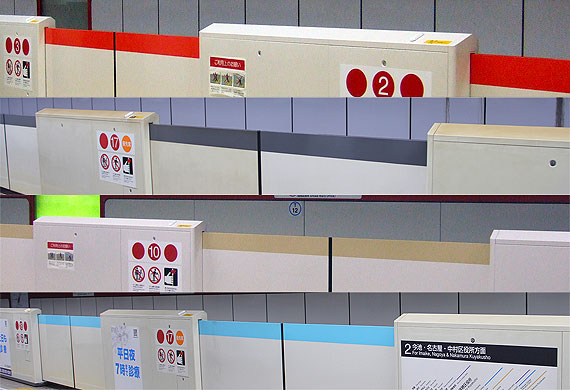

戸袋部(基本カラー)は,桜通線と同じくライトグレー色を基本としつつ,暖色系デザインの駅や水色系デザインの駅では,駅全体の雰囲気に調和するよう,基本カラーが変更されています.

また戸袋部上部は濃いクレー色とし,汚れが目立たなくなるとともに,引き締まった印象となりました.

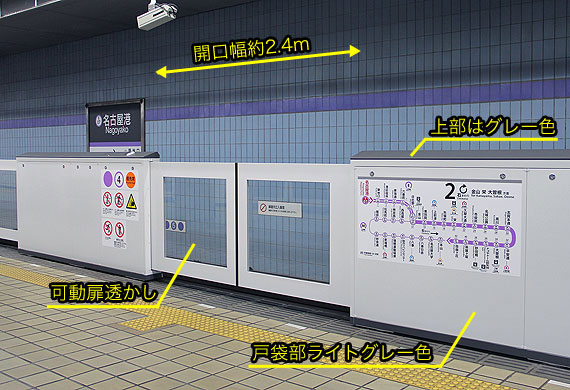

可動扉は,車両扉1.3mに対し開口幅は両開き2.4mあります.

軌道内が目視しやすいよう,透かしとなりました.

女性専用車乗車口は薄黄色に着色されています.

戸袋部の高さは1.3m,可動扉の高さは1.2mで,各路線とも共通です.

東山線のホーム柵と車両間の隙間センサーは,透過型光電センサ方式です.

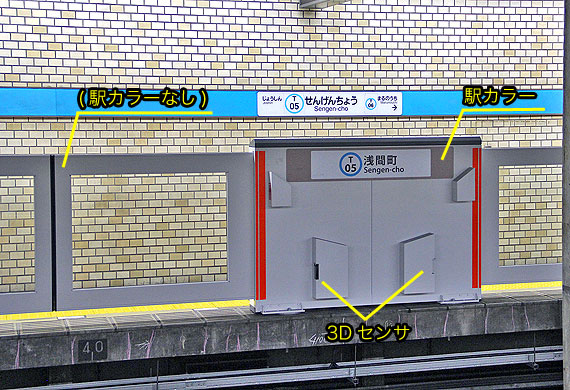

従来東山線の駅に「駅カラー」は設定されていませんでしたが,ホーム柵設置に合わせて新規設定されました.

桜通線のように駅カラーを前面に出したデザインではなく,ホーム柵の軌道側のみの控えめなデザインとなっています.

▲東山線(地下駅)ホーム柵 |

▲東山線(地上駅)ホーム柵 |

▲戸袋部と乗車口 基本色はライトグレー |

▲女性専用車乗車口は薄黄色 |

▲軌道側 駅カラーあり |

▲車内から見たホーム柵裏の駅名表示 |

▲一部駅ではホーム柵色を変更

暖色系デザインの例(岩塚駅) |

▲一部駅ではホーム柵色を変更

水色系デザインの例(伏見駅) |

可動式ホーム柵と車両ドアとの開閉連動は,車両連携型(地上〜車両間通信)です.

運転席のドア開閉SWを押下すると,車両ドアとホーム柵が同時に開閉します.

東山線車両は,可動式ホーム柵整備に先立ち,ワンマン運転化かつ自動列車運転装置(ATO)とホーム柵連携機能を新規搭載する大改造が行われました.

ホーム監視映像はホーム設置のモニタ(2画面4分割表示)に表示されます.

▲地上子を使って車両と通信し,ホーム柵と車両ドアを連動させる |

▲ホーム柵表示器とホーム監視モニタ

東山線のモニタはホーム設置(ポール)

2画面4分割表示 |

地下鉄名城線・名港線の可動式ホーム柵は,令和2年(2020年)5月から令和3年(2021年)3月にかけて,全34駅に設置されました.

上飯田線,桜通線,東山線に次いで3路線目です.

製造メーカーは日本信号です.

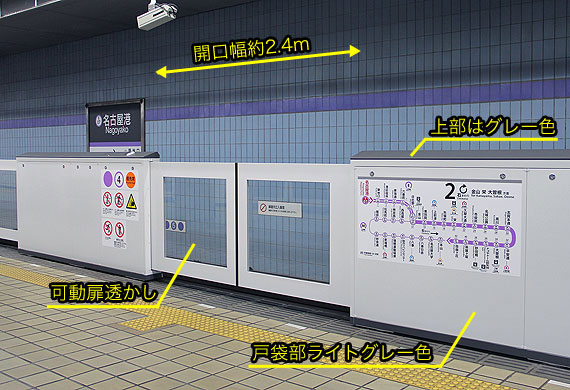

名城線・名港線可動式ホーム柵は,前回(東山線)とほぼ同じ仕様のものが導入されました.

戸袋部(基本カラー)は,ライトグレー色を基本に,汚れやすい上部はクレー色としたデザインです.

全駅共通で,東山線のように駅による違いはありません.

可動扉は,車両扉1.3mに対し開口幅は両開き2.43mあります.

東山線と同じく透かし窓付きで,女性専用車乗車口は薄黄色に着色されています.

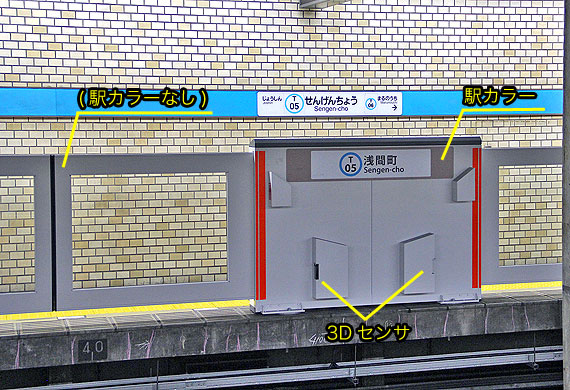

駅カラーはさらに控えめとなり,ホーム柵の軌道側駅名標部のみの着色です.

ホーム柵と車両間の隙間センサーは,ほとんどの駅が透過型光電センサ方式です.

一部(栄駅3#,矢場町駅1#)のみ3Dセンサ方式が先行導入されています.

▲名城線・名港線 ホーム柵 |

▲戸袋部と乗車口

基本色はライトグレー(各駅共通) |

▲女性専用車乗車口は薄黄色 |

▲軌道側 駅カラーは駅名部分のみ |

▲車内から見たホーム柵裏の駅名表示 |

可動式ホーム柵と車両ドアとの開閉連動は,車両連携型(地上〜車両間通信)です.

運転席のドア開閉SWを押下すると,車両ドアとホーム柵が同時に開閉します.

通信関係の改良点として,各扉に「旅客対応中ボタン」が追加されました.車椅子扱い中などに押下することで,ホーム柵表示灯を通して運転士に伝えます.

また各扉の乗降状態(センサ支障)がわかる検知表示灯が表示器に併設されました.

名城線・名港線車両は,可動式ホーム柵整備に先立ち,ワンマン運転化かつ自動列車運転装置(ATO)とホーム柵連携機能を新規搭載する大改造が行われました.

ホーム監視映像は映像転送用ミリ波アンテナを経由して,運転席上部のモニタ(4画面)に表示されます.

▲地上子を使って車両と通信し,ホーム柵と車両ドアを連動させる |

▲各扉設置の旅客対応中ボタンなど

(拡大画像あり) |

▲ホーム柵表示器(検知表示灯付き)

映像転送用ミリ波アンテナ |

▲ホーム監視モニタは運転席上部に設置

4画面表示 |

地下鉄鶴舞線の可動式ホーム柵は,令和6年(2024年)10月から令和8年(2026年)8月にかけて,上小田井駅を除く19駅に設置される予定です.

名古屋市営地下鉄では最後の整備路線となりました.

製造メーカーは日本信号です.

鶴舞線には市交車両のほか名鉄車両も乗り入れているため,他路線で実施した車両側の改造ができませんでした.

このため,他路線と異なる整備手法がとられました.

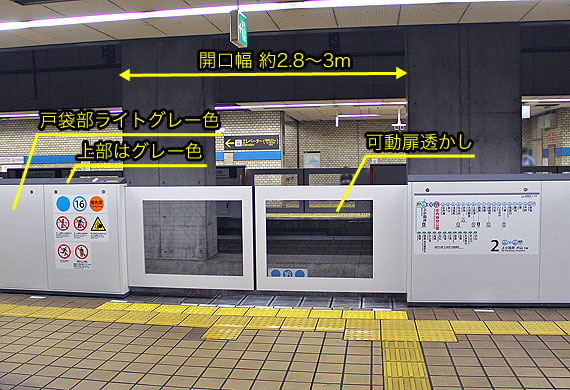

具体的には,手動運転に対応した「大開口」と,「地上完結型のシステム」です.

車両改造ができず,列車を正確な停止位置に止める装置(ATOやTASC)がないことから,引き続き運転士によるブレーキ操作に頼る必要があります.

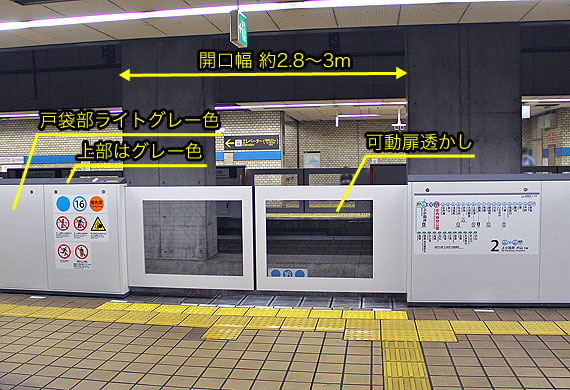

このため,ある程度の誤差に対応できるよう,車両扉1.3mに対し,ホーム柵の開口幅は約2.8〜3mもあります.

(停止誤差として扉幅+110cmが最低限必要/各路線共通→開口幅2.4m)

(手動運転の上飯田線と同様に余裕幅+40cmを確保→開口幅2.8m)

(市交車両と名鉄車両で扉位置が最大15cm異なることから,さらに余裕幅+20cmを確保→開口幅3.0m)

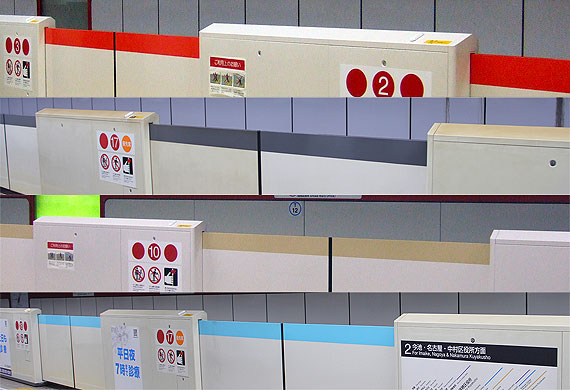

ホーム柵の外観は,前回(名城線)とほぼ同じ仕様のものが導入されました.

戸袋部(基本カラー)は,ライトグレー色を基本に,汚れやすい上部はクレー色としたデザインです.

全駅共通で,東山線のように駅による違いはありません.

可動扉は,透かし窓付きです.

駅カラーはホーム柵の軌道側駅名標部のみの着色です.

ホーム柵と車両間の隙間センサーは,3Dセンサ方式が本格導入されました.

▲鶴舞線 ホーム柵 |

▲鶴舞線 ホーム柵 |

▲戸袋部と乗車口

基本色はライトグレー(各駅共通) |

▲軌道側 駅カラーは駅名部分のみ |

車両改造ができないことから,可動式ホーム柵と車両ドアとの開閉連動は,地上完結型(地上〜車両間通信なし)となりました.

ホーム上に3種類のセンサー類を配置し,地上側から車両の挙動(定位置停止判定,ドア開閉判定)を感知することで,車両ドアとホーム柵が最小限のタイムラグで連動動作するシステムとなっています.

名城線と同じく各扉に「旅客対応中ボタン」があります.

各扉の乗降状態(センサ支障)がわかる検知表示灯も表示器に併設されています.

扉開閉操作は引き続き車掌が行うことから,運転士用ホーム監視映像モニタは設置されていません.

ホーム柵によって増える死角を補うため,車掌用モニタが追加された駅もあります.

▲定位置検知センサ(2連2基) |

▲ドア開閉検知センサ(3基)

在線検知センサ(1基) |

▲ホーム壁面に取り付けられたセンサ |

▲運転士側 表示器のみ |

▲運転士横のホーム柵裏側の停止位置目安

市交車と名鉄車でやや異なる |

▲車掌側 ホーム監視モニタ・表示器あり |

地下鉄桜通線の可動式ホーム柵は,平成23年(2011年)に整備されました.

上飯田線に次いで2路線目です.

既存の駅(太閤通駅〜野並駅)17駅は,平成23年1月から同年7月にかけて順次設置されました.

同年3月の延伸開業区間(鳴子北駅〜徳重駅)4駅は開業時に設置されました.

製造メーカーは,野並駅までの既存の駅は日本信号製で,鳴子北駅からの延伸区間は日立製です.

メーカーは異なりますが,外観や仕様はほぼ同じです.

桜通線可動式ホーム柵の特徴は,「色」です.

戸袋部(基本カラー)は,白系のホーム床タイルにあわせてクリーム色(上部含め一色)です.

先行整備した上飯田線の場合,列車本数が少なく速度も低いことから気になりませんでしたが,桜通線では鉄粉含む粉塵が舞やすいのか,ホーム柵戸袋部上部の茶色汚れが気になります.

可動扉の上部は,ホーム側&軌道側ともに駅カラーで装飾されています.非常に目立っており,他路線にはない特長です.

導入当時は車両の定位置停止精度がよくなかったこともあり,車体扉1.3mに対し,開口幅は余裕を見て2.6m確保されています.(東山線・名城線2.4mと比べやや広めです.)

ホーム柵と車両間の隙間センサーは,透過型光電センサ方式です.

▲桜通線ホーム柵(既設区間)

駅カラー「緑」 |

▲桜通線ホーム柵(新線・延伸区間)

駅カラー「ピンク」 |

▲戸袋部と乗車口

基本色はクリーム色(各駅共通) |

▲戸袋の上部 経年による汚れが目立つ |

▲軌道側 駅カラーあり |

▲賑やかな駅カラーが桜通線の特徴 |

可動式ホーム柵と車両ドアとの開閉連動は,車両連携型(地上〜車両間通信)です.

運転席のドア開閉SWを押下すると,車両ドアとホーム柵が同時に開閉します.

桜通線車両は,もとよりワンマン運転かつ自動列車運転装置(ATO)を搭載していたため,ホーム柵連携機能を追加する程度の小改修で済みました.

ホーム監視映像はホーム設置のモニタ(1画面2分割表示)に表示されます.

かつては名城線のように,映像転送用アンテナを経由して,運転席のモニタに表示していました.

▲地上子を使って車両と通信し,ホーム柵と車両ドアを連動させる |

▲ホーム柵表示器とホーム監視モニタ

桜通線のモニタはホーム設置(箱型)

1画面2分割表示 |

地下鉄上飯田線の可動式ホーム柵は,平成15年(2003年)3月の開業時に設置されました.

(名鉄管理の上飯田駅と,地下鉄管理の平安通駅に設置)

東海地方では初設置となりました.

製造メーカーは三菱電機です.

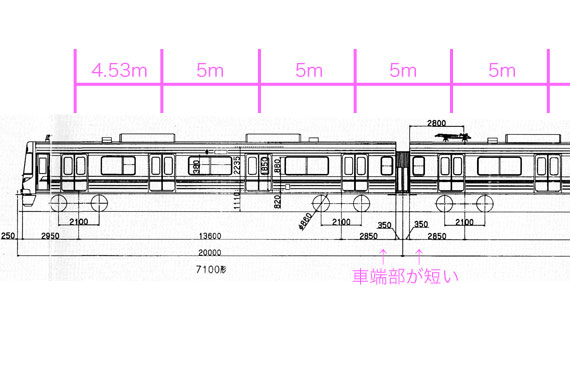

上飯田線可動式ホーム柵の特徴は,手動運転に対応した「大開口」と,「等間隔設置」です.

上飯田線はダイヤに余裕のある路線のため,列車を正確な停止位置に止める装置,自動列車運転装置(ATO)や定位置停止装置(TASC)は設置されておらず,運転士がホーム進入時に徐行し,手動操作で定位置に停車させています.

このため,ある程度の誤差に対応できるよう,車両扉1.3mに対し,ホーム柵の開口幅は2.8mあります.東山線より0.4m,桜通線より0.2m広く作られています.

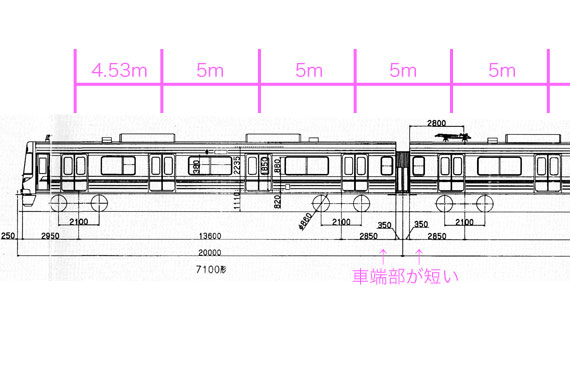

通常,ホーム柵は車両の扉位置にあわせて設置間隔が調整されますが,上飯田線の設計思想は真逆で,駅に設置された可動式ホーム柵が5mの等間隔に設置されています.これに合わせて,車両の扉間隔も5mとなるよう設計されています.

(このため,上飯田線車両は,扉間隔が広い代わりに、車端部が短くなっています.)

戸袋部(基本カラー)は,(上部含め)グレー色です.可動扉はクリーム色です.

駅カラー表示はなく,駅名表示には上飯田線カラーの桃色が使用されています.

ホーム柵と車両間の隙間センサーは,透過型光電センサ方式です.

▲上飯田線 ホーム柵 |

▲上飯田線車両の扉間隔 |

▲戸袋部と乗車口(扉開状態)

基本色はグレー |

▲戸袋部と乗車口(扉閉状態) |

| |

▲(参考)新設当時の様子 |

可動式ホーム柵と車両ドアとの開閉連動は,車両連携型(地上〜車両間通信)です.

(ワンマン運転時)運転席のドア開閉SWを押下すると,車両ドアとホーム柵が同時に開閉します.

上飯田線車両は,新製時よりホーム柵対応済みです.

ホーム監視映像は映像転送用ミリ波アンテナを経由して,運転席のモニタ(1画面2分割)に表示されます.

▲ホーム柵表示器と映像転送用アンテナ |

▲ホーム監視モニタは運転席右側に設置 |

可動式ホーム柵の未整備駅 可動式ホーム柵の未整備駅 |

|

令和8年(2026年)8月の鶴舞線赤池駅の可動式ホーム柵設置をもって,交通局が管理する全86駅への可動式ホーム柵設置が完了します.

残る未整備駅は鶴舞線上小田井駅の1駅のみです.

上小田井駅は,地下鉄鶴舞線と名鉄犬山線の共同使用駅で,名鉄の管理駅です.

地下鉄鶴舞線ホームであっても名鉄の同意なしに可動式ホーム柵を整備することはできません.

名鉄としては,多種多様な車種が停車する名鉄犬山線ホーム側をどのように整備するのか課題も多く,判断に時間を要するものと思われます.

このため,地下鉄全駅への可動式ホーム柵設置完了の目処は立っていません.

【補足】

地下鉄と名鉄の共同使用駅は,他に赤池駅(市交管理駅)と上飯田駅(名鉄管理駅)があります.

ともに特定車種しか停車しないため,整備が容易であり,可動式ホーム柵設置予定&設置済みです.

全国の地下鉄駅への可動式ホーム柵整備状況を見ると,札幌市営,仙台市営,都営,横浜市営,福岡市営は全駅設置完了,東京メトロとOsaka MetroはR7年度内に設置完了見込みとなっています.

残るは,名古屋市営鶴舞線,京都市営烏丸線,神戸市営海岸線です.

R6年11月,神戸市は海岸線全駅でR9年度末までにホーム柵を設置すると発表しました.

R7年1月,京都市は烏丸線全駅でR12年度上半期までにホーム柵を設置すると発表しました.

これによりR12年度には,鶴舞線上小田井駅が,『日本の地下鉄で唯一,ホーム柵未設置の駅』という不名誉な駅となる可能性があります.

可動式ホーム柵設置時の運搬・搬入方法 可動式ホーム柵設置時の運搬・搬入方法 |

|

通常の工事で駅ホームに機器を設置する場合は,深夜帯に駅の出入口から運び込まれますが,可動式ホーム柵はパーツが大きく重量物であり数量も多いため,終電後の限られた時間での設置作業には工夫が必要です.

(新設駅を除く既存の駅にホーム柵を一斉に設置する場合)

名古屋市営地下鉄では,地下鉄車両を使って運搬しています.

設置する扉の位置に積み込んでおくことで,降ろしたあとの作業もスムーズです.

平成23年(2011年),地下鉄桜通線に可動式ホーム柵が設置されました.

昼間に地下鉄日進工場で桜通線6000形車両にホーム柵を積み込み,終電近くに日進工場を出発.

鶴舞線赤池駅→丸の内駅(連絡線)→桜通線と回送され,整備駅まで運搬されました.

既存駅での可動式ホーム柵整備第1号となった中村区役所駅(現在の大閤通駅)では,使用開始式典が行われました.

(以後,式典等が行われた駅があるとの情報はありません.)

▲終電間際の鶴舞線ホーム

ホーム柵輸送列車が走るのは終電前後 |

▲丸の内駅鶴舞線ホームに入線する6000形 |

▲日進工場から丸の内駅まで鶴舞線を走行 |

▲折返し連絡線を経由して桜通線へ進む |

▲桜通線6000形ホーム柵輸送列車 |

▲同左 |

▲桜通線各駅に掲出されたお知らせ |

▲整備第1号の中村区役所駅(現在の大閤通駅)にて使用開始式を実施 |

平成27年度(2015年度)は,地下鉄東山線の可動式ホーム柵が設置されました.

昼間に地下鉄藤が丘工場で東山線N1000形車両にホーム柵を積み込み,終電近くに藤が丘工場を出発.

藤が丘駅から西へと回送され,整備駅まで運搬されました.

▲昼間,普段は入線しない工場最南西端の線路に留め置かれるN1000形車両 |

▲工場内に作業ステージを設置

トラックからクレーンで荷下ろし |

▲作業ステージから車内へ人力運搬 |

▲1両分積み込んだら前へ小移動

次の車両に次の1両分を積み込む |

▲東山線N1000形ホーム柵輸送列車 |

▲藤が丘駅から設置駅まで運ぶ |

▲ホーム柵設置工事途中のホーム養生 |

|

令和2年度(2020年度)は,地下鉄名城・名港線の可動式ホーム柵が設置されました.

昼間に地下鉄名港工場で2000形車両にホーム柵を積み込み,終電近くに名港工場を出発.

名古屋港駅から整備駅まで運搬されました.

設置作業は,1駅ごとに上下線同時に整備されることが一般的です.

しかしながら名城線は夜間本線留置車両が多く,深夜帯は上下線同時に運搬列車が走れない区間があるため(名古屋大学駅〜新瑞橋駅間),2駅ごと下り線・上り線別々に整備される駅もありました.

▲昼間,名港工場にて2000形車両に積み込み |

▲工場建屋内に作業ステージを設置

運搬車両の頭を建屋内に突込みホーム柵を搬入 |

▲車内に搬入されたホーム柵 |

|

▲名城名港線2000形ホーム柵輸送列車

名古屋港駅から設置駅まで運ぶ |

▲名古屋港駅から上り線を回送してきた輸送列車 |

▲下りホームへの搬入列車は折返し駅にて上り線から下り線に転線する(画像は名古屋城駅の引上げ線) |

▲下り線に転線した搬入列車

この日は下りホーム×2駅搬入のため搬入列車(回送)も2本連続運行 |

▲名城名港線2000形ホーム柵輸送列車 |

▲同左 |

▲ホーム柵搬入駅での事前準備

ホーム柵を据付ける際に使用する治具 |

|

令和6年(2024年)から令和8年(2026年)にかけて,地下鉄鶴舞線の可動式ホーム柵が設置されました.

昼間に地下鉄日進工場で鶴舞線N3000形車両にホーム柵を積み込み,終電近くに日進工場を出発.

赤池駅から整備駅まで運搬されました.

(画像は後日掲載します.)

▼もどる

|