|

地下鉄の信号機(車内信号機・入替・臨時)について紹介します.

ATC車内信号 ATC車内信号 |

|

地下鉄の信号方式は,5路線ともCS-ATC(Cab Signal-Automatic Train Control)です.

路線や導入時期によって違いがあります.

| 路線名 |

ATC導入年 |

ブレーキ制御方式 |

自動運転 |

列車検知 |

主現示変化 |

| 東山線 |

H16(2004)年 |

一段ブレーキ式 |

○ |

TD専用 |

65→45→0 |

| 名城・名港線 |

S40(1965)年 |

多段ブレーキ式 |

○ |

ATC共用 |

65→40→0 |

| 鶴舞線 |

S52(1977)年 |

|

75→55→0 |

| 桜通線 |

H1(1989)年 |

○ |

| 上飯田線 |

H15(2003)年 |

|

東山線の開業時は打子式ATSが使用されていましたが,平成16年3月27日より新型CS-ATCに更新されました.

ブレーキ制御方式は一段ブレーキ式で,65km/h〜20km/hまで5km/h刻みで制御できるため,従来は15km/h刻みのATC常用最大ブレーキに頼っていた減速操作がスムーズになり,急減速ショックや減速ロスも減りました.

また前方予告の表示により,運転士(やATO)による予備的惰行・減速が可能となり乗り心地の悪化を防いでいます.

過走防止装置として,ORP (Over Run Protector)機能もあり,過走余裕がない終端駅での高速進入を可能にしています.

|

| 進行 |

緑色灯

+制限速度表示▲

(前方予告情報付き) |

| 常用停止 |

赤色灯

【高畑駅,藤が丘駅】

赤色灯

+ORP点灯,赤針(過走防護装置) |

| 非常停止 |

赤色灯+00信号 |

|

▲進行現示+45km/h制限 |

▲ORP動作中(赤針が制限速度) |

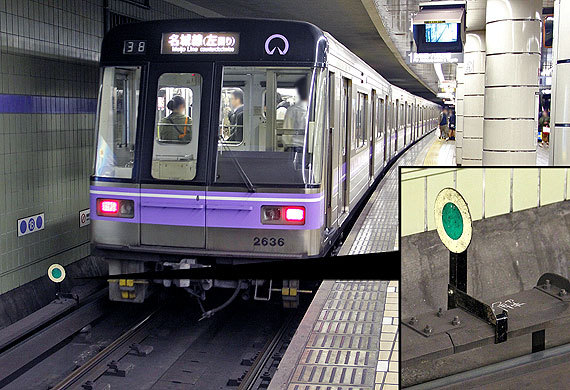

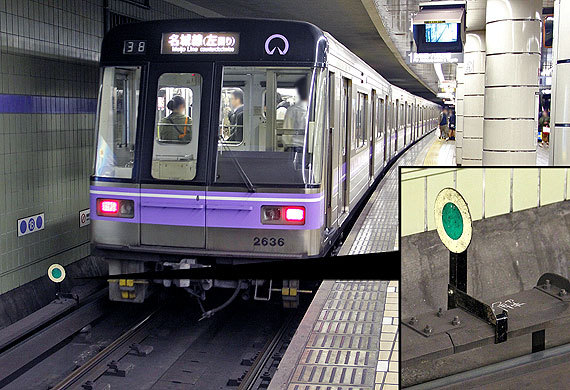

名城線は,日本の地下鉄で最初にCS-ATC設備を導入した路線です.また高周波無絶縁軌道回路(共振子短絡式)を本格的に採用したことも特筆されます.

ただし開業時は市役所〜栄間で単線並列運転を行ったため,両駅に信号機を仮設し,ATCは過走防護用として使用されました.

半年後の金山延長時より,CS-ATCとして本格的に使用されています.

旧型のCS-ATCで,ブレーキ制御方式は多段ブレーキ式です.

信号パターンは東山線ATS地上信号機時代の現示(G65→YG55→Y40→YY25)を基本とした65信号→40信号→0信号で,これに分岐器・曲線制限用25信号が付加されています.

|

| 進行 |

65信号(緑色)

40信号(黄色)

25信号(橙色) |

| 常用停止 |

0信号(赤色1灯) |

| 非常停止 |

00信号(赤色2灯) |

|

▲名城線2000形運転席(ATO改修前) |

|

鶴舞線・桜通線・上飯田線も,旧型のCS-ATC(多段ブレーキ式)が開業時より使用されています.

同装置は相互直通運転を行う名鉄車両にも搭載されています.

剛体電車線のため最高速度を75km/hとし,信号パターンは75信号→55信号→0信号で,これに減速距離がほぼ等しくなるよう分岐器・曲線制限用の40信号と25信号が付加されています.

下図はアナログ式速度計の例ですが,デジタル式速度計もあります.

|

| 進行 |

75信号

55信号

40信号

25信号 |

| 常用停止 |

0信号(0灯×1) |

| 非常停止 |

00信号(0灯×2) |

アナログ

速度計 |

鶴舞線3000形

桜通線6000形1,2次車

上飯田線7000形

名鉄100系

名鉄300系 |

デジタル

速度計 |

鶴舞線3050形

鶴舞線N3000形

桜通線6000形3次車

桜通線6050形 |

|

▲アナログ速度計の例 |

▲デジタル速度計の例 |

地下鉄と相互直通運転を行う名鉄各路線の保安装置は,(一部を除き)名鉄独自のM式ATSです.

名鉄線に乗り入れる地下鉄鶴舞線車両と上飯田線車両は,交通局CS-ATCに加え,M式ATS装置を搭載しています.

両駅の境界駅である上小田井駅と赤池駅には,地下鉄折返線用の入替信号機と,名鉄本線用の出発信号機が並んで設置されています.

▲上小田井駅の例 |

▲赤池駅の例 |

【過去】打子式ATSと地上信号 【過去】打子式ATSと地上信号 |

|

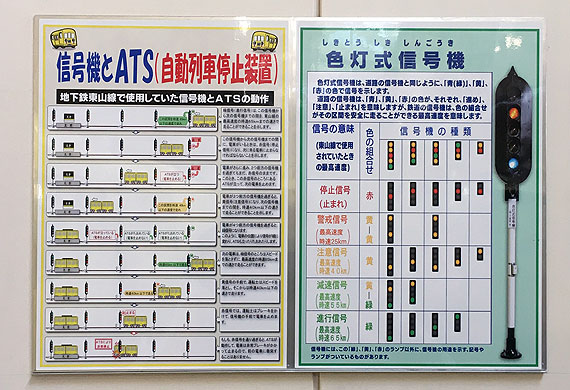

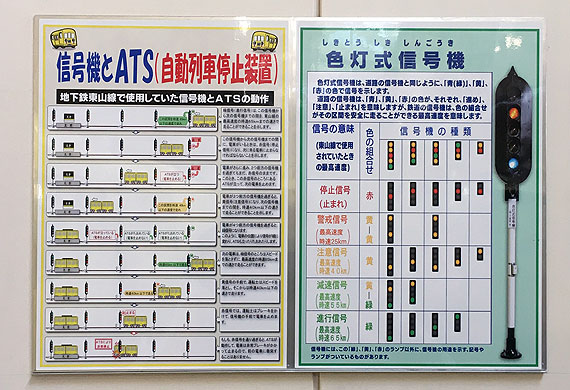

東山線の保安装置は,昭和32年から平成16年まで打子式ATSを使用していました.

東山線の開業にあたり,当時営団銀座線で実績のある地上信号式&打子式ATS装置が採用されました.

信号現示は進行G(65),減速YG(55),注意Y(40),警戒YY(25),停止R(0)の5種類です.

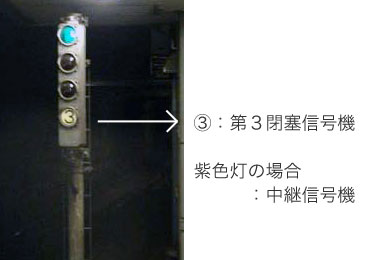

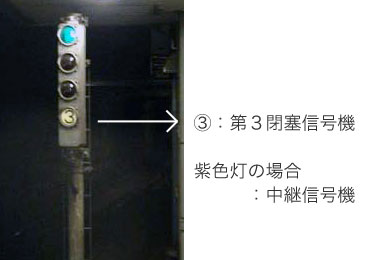

場内信号機,出発信号機,閉そく信号機,中継信号機があります.

非常にアナログな装置ながら,多客駅では閉塞間隔を短くすることで列車運転間隔2分を実現するなど,性能的には十分なものでした.

一方で,地下鉄では閉塞間隔(信号間隔)が短いため運転士の確認作業の負担が大きいこと(例えば信号誤認の恐れ),打子式装置は機械的な部分が多く定期的な注油作業や,トンネル内に動力源となる圧縮空気配管を敷設する必要があるなど,維持管理に課題がありました.

そこで,名城線開業時からは,信号誤認がなく,無絶縁軌道回路とすることで地上設備の故障減少を図ることができるCS-ATCが採用されました.

東山線自体も,平成16年に新CS-ATC(一段ブレーキ制御方式)に更新されています.

▲打子式ATSの仕組み

(レトロでんしゃ館の解説) |

▲ATSと色灯式信号機の解説

(レトロでんしゃ館の解説) |

▲打子(地上側)と突当コック(車両側)

(レトロでんしゃ館の展示) |

▲東山線で使われていた打子装置

(進行/打子が倒れた状態) |

▲今もトンネル内に残る気送管 |

▲黄電と高架部で使用されていた信号機

(レトロでんしゃ館の展示) |

▲地下部で使用されていた信号機

(第3閉塞信号機) |

▲3色灯式信号機パターン

(レトロでんしゃ館の展示) |

入替信号機 入替信号機 |

|

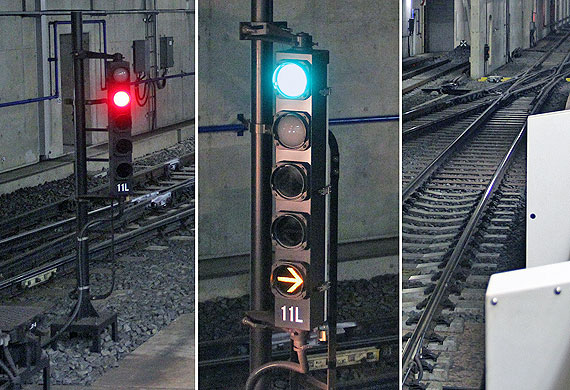

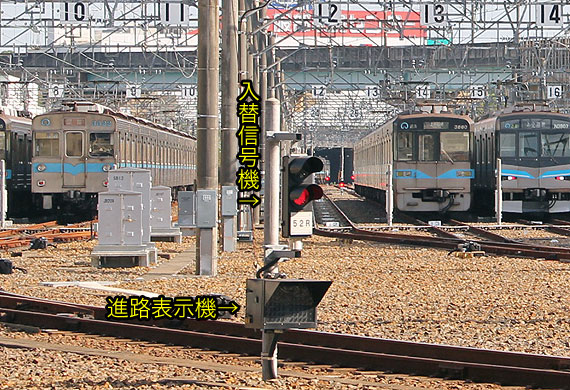

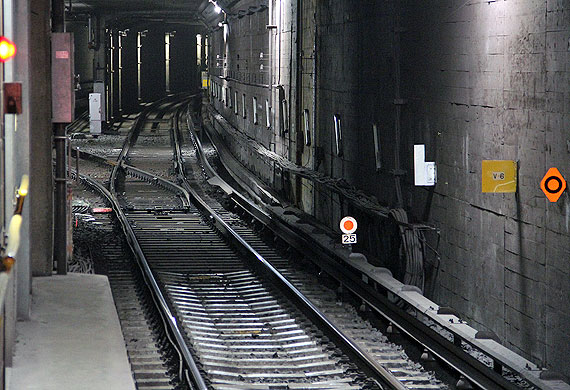

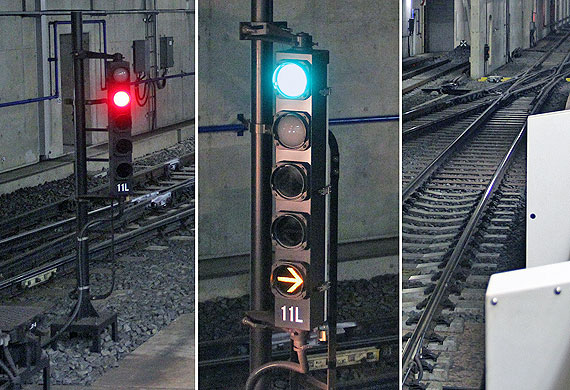

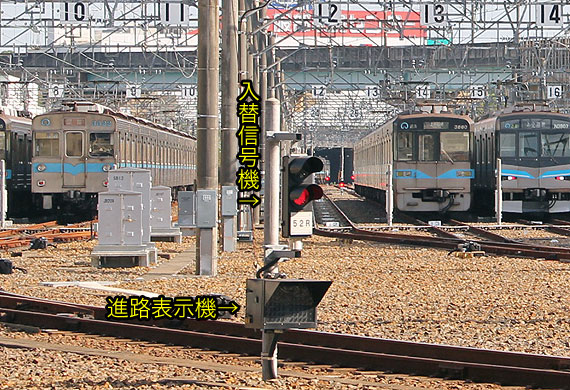

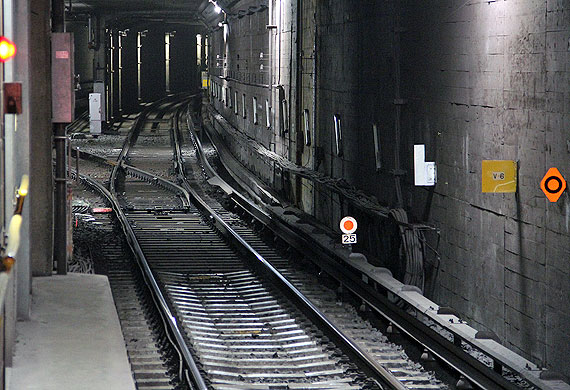

地下鉄本線上での運行は車内信号(CS-ATC)ですが,側線や車庫での入替は地上信号です.

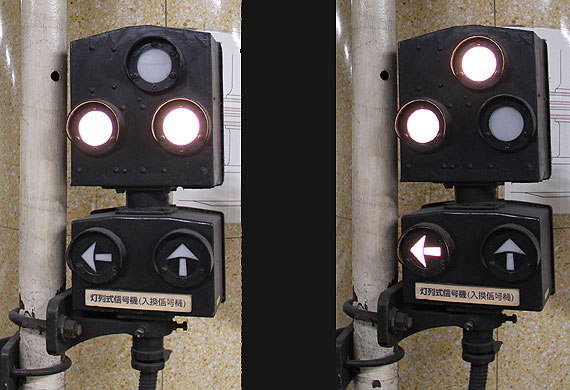

連動駅や車庫内には入替信号機(色灯式と灯列式)が設置されています.

進路が4進路以上ある場合は,進路表示機と合わせて使用されます.

2色(G/R)で進行信号と停止信号を現示します.

東山線(本線,藤が丘車庫),鶴舞線,桜通線で使用されています.

▲色灯式入替信号機(1進路) |

|

▲入信(3進路/電球)矢印で進路を表す |

▲入信(3進路/LED) |

▲入信+進路表示機(本線の例)

4番線への進路開通を現示 |

▲入信+進路表示機(車庫の例) |

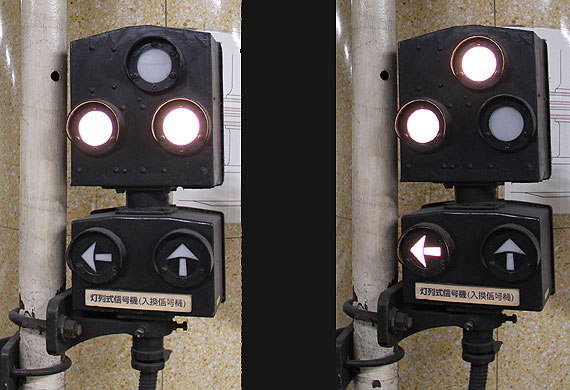

灯の並び方で進行信号と停止信号を現示します.

以前は他路線でも使用されていたが,令和2年現在は東山線(高畑車庫),名城・名港線でのみ使用されています.

▲旧東山線及び車庫のもの |

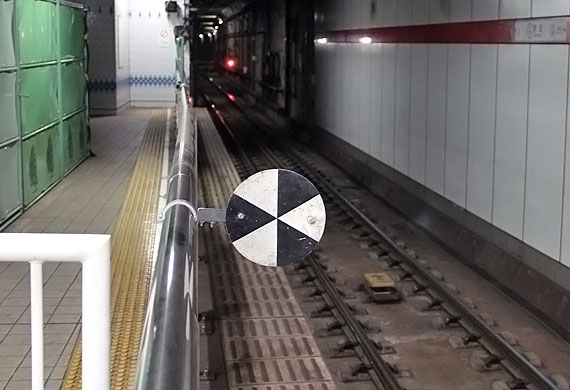

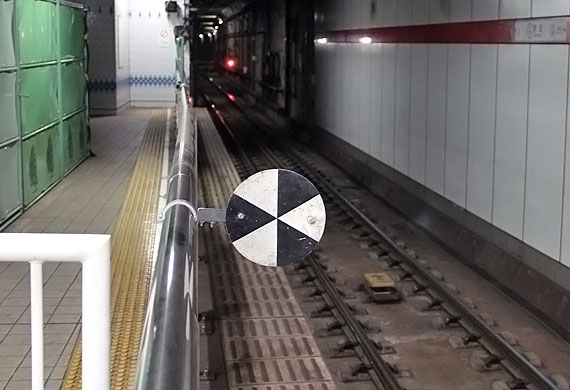

▲名城・名港線トンネル内のもの |

▲横並びは停止現示/斜めは進行現示

進路表示器(2進路)付き |

|

代用信号機等 代用信号機等 |

|

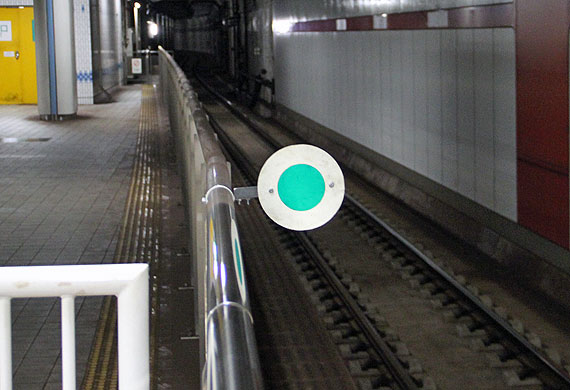

車内信号機(ATC)が故障した際に使用される信号機や合図灯です.

車内信号機が故障した場合,出発・場内信号機の代わりに手信号が使われます.

係員が手旗や合図灯を使って手信号を現示できればよいのですが,地下鉄の場合は現示位置(出発標識や場内標識の位置)がトンネル内となることが多いため,代わりに手信号代用器が常設されています.

当該信号機には「手代」と書いてあります(が,文字が消えている箇所もあります).

常時消灯しています.

▲場内用手信号代用器(手代文字消え) |

▲出発用手信号代用器(手代文字消え) |

車内信号機が故障するなど常用閉塞が使えなくなり,代用閉塞として指令式が施行される場合,閉塞取扱者(運転指令員)の指示(次の駅までの間,他に列車は在線していないので出発してよし.)を運転士に伝えるための合図灯です.

常時消灯しています.

▲指令式確認灯 |

|

臨時信号機 臨時信号機 |

|

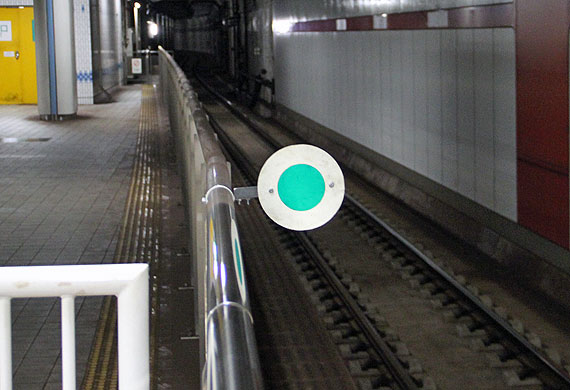

線路工事等により徐行が必要な箇所に設置される仮設信号機です.

徐行予告信号機,徐行信号機(制限速度付き),徐行解除信号機がセットで使用されます.

自動運転路線(ATO)路線の場合,徐行も自動で行わせるため,臨時ATO地上子(無電源)も併せて設置されます.

|

▲徐行予告信号機 |

▲徐行信号機(25km/h制限) |

▲徐行信号機(25km/h制限) |

▲徐行解除信号機 |

▲徐行解除信号機 |

▼もどる

|